Варнава (Беляев Николай Никанорович), епископ

Исповедник вepы и Христа ради юродивый, духовный писатель и аскет, трудился для Бога в эпоху, когда на Церковь обрушились кровавые гонения. «Постоянно пребывал в молитве и за духовной работой: писал книги, вел дневники, создавая своеобразную летопись трагедии народа, "построившего для себя на земле подобие ада". Созерцая мир вокруг себя, он, как истинный старец, молил за него Бога…» (Куранова О. В. Нижегородская духовная семинария : Вехи истории …С. 318).

- Церковная юрисдикция/отношение к расколам: обновленческий раскол

- Дата рождения: 12.5.1887

- Место рождения: г. Москва

- Дата смерти: 6.5.1963

- Место смерти: Украинская ССР, г. Киев, погребен на старом Байковом кладбище (уч. № 1-а)

Родственники

- дед — Беляев Матвей Самуилович, дворовый князей Голицыных, по приказу барина стал слесарем на господской текстильной фабрике в с. Раменское Бронницкого уезда Московской губ.

- дед — Смирнов Петр, диакон Михайло-Архангельского храма погоста Дорки Загорновской вол. Бронницкого уезда (ныне Загорново Раменского района)

- отец — Беляев Никанор Матвеевич (1844–3.3.1915), старший слесарь на текстильной фабрике, в с. Раменское Бронницкого уезда Московской губ.

- мать — Беляева (Смирнова) Клавдия Петровна (ок. 1849 – ок. 1903)

- дядя (брат матери) — Смирнов Сергей Петрович (крестный отец Коли Беляева), управляющий имением графа Шереметева в Кускове. Жена: Анна Федоровна, имела в Москве булочную

- дядя (брат матери) — Смирнов Михаил Петрович. Жена: Татьяна. Семья жила в Сергиевом Посаде

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

Преследования

Фотографии

Иеромонах Варнава (Беляев), преподаватель Нижегородской духовной семинарии.

Иеромонах Варнава (Беляев), преподаватель Нижегородской духовной семинарии.Ист.: Нижегородская духовная семинария : Вехи история ...С. 140

Групповой снимок участников Всероссийского съезда ученого монашества (7–14 июля 1917). Иеромонах Варнава (Беляев) — 3-й в 1-м ряду. Фото из личного архива А. Г. Кравецкого.

Групповой снимок участников Всероссийского съезда ученого монашества (7–14 июля 1917). Иеромонах Варнава (Беляев) — 3-й в 1-м ряду. Фото из личного архива А. Г. Кравецкого.Ист.: Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору ...

Епископ Варнава (Беляев). Фотография М. Дмитриева. Нижний Новгород, 1921.

Епископ Варнава (Беляев). Фотография М. Дмитриева. Нижний Новгород, 1921.Ист.: Путешественник в Небесный Иерусалим ...

Варнава (Беляев), епископ Васильсурский,

викарий Нижегородской епархии.

Варнава (Беляев), епископ Васильсурский,

викарий Нижегородской епархии.Ист.: catacomb.org.ua

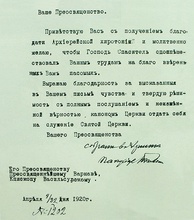

Письмо Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина). 22.4.1920.

Письмо Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина). 22.4.1920.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

Епископ Варнава в затворе у Карелиных. Нижний Новгород, 1922.

Епископ Варнава в затворе у Карелиных. Нижний Новгород, 1922.Ист.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия ...С. 59

Письмо епископа Печерского, викария Нижегородской епархии Варнавы (Беляева) от 30 августа 1922 г.

Письмо епископа Печерского, викария Нижегородской епархии Варнавы (Беляева) от 30 августа 1922 г.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

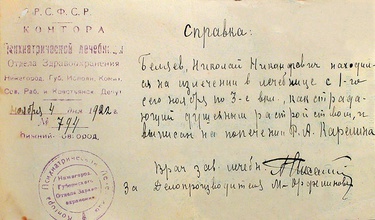

Справка психиатрической лечебницы отдела здравоохранения Нижегород. губ. исполн. комит. сов. раб. и крестьянск. депутат. от ноября 4 дня 1922 г.

Справка психиатрической лечебницы отдела здравоохранения Нижегород. губ. исполн. комит. сов. раб. и крестьянск. депутат. от ноября 4 дня 1922 г.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

Епископ Варнава (Беляев). Фото из архивного следственного дела.

Епископ Варнава (Беляев). Фото из архивного следственного дела.Ист.: Томский мартиролог ...

Протокол допроса епископа Варнавы (Беляева) от 8 апреля 1933 г.

Протокол допроса епископа Варнавы (Беляева) от 8 апреля 1933 г.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

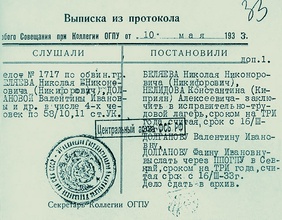

Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 10 мая 1933 г.

Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 10 мая 1933 г.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

Епископ Варнава в Томске.

Епископ Варнава в Томске.Ист.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия ...С. 71

Епископ Варнава (Беляев) за работой. Киев, 1950.

Епископ Варнава (Беляев) за работой. Киев, 1950.Ист.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия ...С. 76

Записные книжки епископа Варнавы.

Записные книжки епископа Варнавы.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

Фрагмент рукописи епископа Варнавы.

Фрагмент рукописи епископа Варнавы.Ист.: Тернистым путем к небу Жизнеописание старца Гавриила Седмиезерской пустыни ...

Келейница владыки В. В. Ловзанская. Фото епископа Варнавы.

Келейница владыки В. В. Ловзанская. Фото епископа Варнавы.Ист.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия ...С. 74

Мазанка в Киеве, в которой умер епископ Варнава. Киев, Димеевка, осень 1963.

Мазанка в Киеве, в которой умер епископ Варнава. Киев, Димеевка, осень 1963.Ист.: Путешественник в Небесный Иерусалим ...

Комната и кресло, в котором епископ скончался.

Комната и кресло, в котором епископ скончался.Ист.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия ...С. 82

Могила еп. Варнавы.

Могила еп. Варнавы.Ист.: Беляев Николай Никанорович ...

Могила епископа Варнавы (современный вид). Киев.

Могила епископа Варнавы (современный вид). Киев.Ист.: Епископ Варнава (Беляев) (1887–1963) ...

Надпись на надгробном памятнике владыки. Киев.

Надпись на надгробном памятнике владыки. Киев.Ист.: Епископ Варнава (Беляев) (1887–1963) ...

Подробная биография

Апреля 23 (6 мая)

БЛАЖЕННЫЙ ВАРНАВА

Епископ Варнава (в миру Николай Никановович Беляев) родился 12/

«Моя мать, — вспоминал впоследствии епископ, — была старшей дочерью диакона погоста Дорки (при селе Загорново Бронницкой железной дороги).

Девочкой стала было учиться грамоте, но так как у дедушки было много детей, то ей скоро пришлось свои занятия с букварем сменить на качание люльки с младшим братом. Так она и успела выучиться только читать. Впоследствии этим знанием она воспользовалась как нельзя совершеннее, читая жития святых, Св. Писание, прологи...

Когда ей исполнился двадцать один год, она вышла замуж за Никанора Беляева в село Раменское Бронницкого уезда Московской губернии. Отец мой был рабочий, именно, старший слесарь на фабрике, в селе Раменском.

Со временем у родителей появился достаток. И когда надо бы радоваться, радости не было — у них не было детей...

Сколько мать пролила слез, вымаливая себе утешение в жизни, не только вообще ребенка, но именно сына! Она рассказывала, как заходила в часовню у Сухаревой башни в Москве и здесь, пред образом святителя Николая, омывала холодные плиты своими слезами и давала обет, что если великий угодник Божий исполнит прошение, она назовет сына его именем. Но прошел год, пять, десять, пятнадцать лет, просьба оставалась неуслышанной. Наоборот, за это время мать моя все более и более теряла здоровье. Болезни одна за другой приковывали ее месяцами к постели. Однако она, поправившись несколько после физических и нравственных переживаний, не слабела духом, но вновь прибегала к Царице Небесной и святому Николаю угоднику со слезной просьбой даровать ей сына. Бог молитвами святых услышал ее слезную просьбу. После семнадцати лет неплодства у нее родился давно желанный сын.

Почти потеряв надежду иметь детей и получив наследника, родители окружили ребенка всей лаской, всей любовью и попечением, на которое были способны».

Епископ так писал о своем детстве:

«Мать моя никуда меня от себя не отпускала, естественно, что я скоро не только свыкся с этим положением, но и считал его единственно законным, сродным и нормальным. Если я как ребенок играл в игрушки, то играл один, и характер моих игр был окрашен в цвет деятельности и наклонностей моих родителей. У отца я заимствовал склонность производить технические и механические манипуляции с машинами, интересовался паровозами, передвижными блоками и прочим, что видел на фабрике и в мастерских, куда он брал меня иногда по праздникам, когда там никого не было и когда я уже стал подрастать.

От матери я заимствовал наклонность к мистицизму, и мои игры принимали, соответственно этому, религиозный характер.

Хорошо, сладостно, благодатно действовала на мою душу атмосфера, создаваемая молитвенным настроением моей матери.

Вот глубокая зима… Морозная ночь на дворе. Под окнами маленького домика сугробы снега. В селе все уже спят, даже сторожевые псы, и наш Мильтон спрятался в свою подворотню и носу не показывает, и лаем не отзывается. Уютно и тепло в доме. Отец уже помолился и лег спать, а мать все еще возится по хозяйству; перемывает посуду после ужина, готовит кое-что к завтрашнему утру на кухне. Наконец она заканчивает свои хлопоты и идет из кухонного уголка, но не затем, чтобы дать покой своему измученному телу, а чтобы поблагодарить Бога за дарованный день и блага, чтобы помолиться и попросить прощения за содеянные грехи, чтобы попросить у милосердного Господа помощи себе и своим близким.

Слезы умиления и покаяния то, как горошинки, скатываются по ее впалым щекам на одежду, то, как росинки, дрожали на ресницах, отражая огонек неугасимой лампады пред ликом Пречистой Девы... А сама она стояла на коленях, и влажный взор ее очей неподвижно был прикован к святым иконам, которыми благословили перед супружеством родители. И еще долго молится уставшая за день женщина, прося Бога, Царицу Небесную и чтимых ею святых об исполнении своего заветного желания. И молитва ее была услышана и желание ее исполнилось, но она телесными очами уже не увидела этого».

Она умерла на Благовещение 1903 (или 1904) года, когда Николаю было шестнадцать (или семнадцать) лет и будущее его еще не определилось.

Обучение мальчика началось в селе Раменском и продолжилось в Третьей Московской гимназии. Гимназистом он с увлечением читал жития святых мучеников, в детской простоте и с некоторым сожалением думая, что только при древних неронах и диоклетианах были такие мучительства. Шумных вечеров и собраний он избегал — на них ему было скучно, и он торопился домой, за что от гимназистов получил прозвище «монах».

Однажды, когда ему было лет десять-двенадцать и еще была жива мать, она и тетка Николая, по обещанию, пошли к преподобному Сергию пешком из Москвы, взяв с собой детей. Когда они подходили к мощам, к Николаю обратился гробовой монах, стоявший со стороны ног преподобного, он взял немного мелочи, лежавшей посреди широкого борта раки преподобного Сергия, как бы от руки его самого, и велел купить на них две книги — одну для себя, а другую для брата; ему — знаменитую брошюру Иннокентия, митрополита Московского «Указание пути в Царство Небесное», а брату — известную речь профессора Ключевского по случаю пятисотлетия со дня преставления преподобного Сергия.

Странным и знаменательным показался Николаю поступок инока. Особенное внимание, настойчивое приказание купить именно эту книгу, благословение как бы от самого Преподобного — все это было поразительно. Но… купил он эти книги и спрятал свою под спуд. «Не то чтобы, — вспоминал он, — я был сорванцом, но просто еще не пришло время исполниться определению Божию и моей душе отозваться на призывающий меня голос Божий».

Окончив гимназию с золотой медалью, Николай решил поступать в Институт Путей Сообщения.

Готовясь к конкурсному экзамену и перерывая книги в библиотечном шкафу, он наткнулся на упомянутую брошюру митрополита Иннокентия, пролежавшую там почти десять лет, стал читать написанное в ней, и она целиком изменила течение его мыслей. Прямо с экзамена он направился в Оптину пустынь.

В Оптиной он встретился со старцем Варсонофием. Их тогда двое к старцу пришло. Оба — Николаи, и оба — Беляевы. Пришедшего чуть ранее Николая Беляева старец взял к себе секретарем. Это был будущий оптинский игумен Никон, скончавшийся в ссылке. На вопрос и просьбу нашего Николая Беляева о. Варсонофий, задумавшись, ответил: «Ну, куда тебя взять? На общие послушания тебя не пошлешь, слишком слаб здоровьем, а место секретаря уже занято». И благословил учиться в Духовной академии.

Вернувшись из Оптиной пустыни домой, в Раменское, Николай устроился на службу. Зиму 1909/

Летом 1910 года Николай познакомился со старцами Зосимовой пустыни о. Германом, игуменом пустыни, и о. Алексием (Соловьевым), духовным сыном которого он и стал.

Юного послушника интересовало все. Какие при вхождении в церковь ему делать поклоны, нужно ли чистить зубы, есть сладкое или отказаться от сего; какой язык изучать — французский или немецкий; отвечать ли на кощунственные безбожные сочинения, которые приходится читать в академии; читать ли иностранных авторов; спрашивать ли у товарищей книги; не прибавить ли к поклонам, заповеданным о. Варсонофием, еще каких; смотреть ли в глаза тому, с кем беседуешь, или нет; как бороться с плотской бранью; и как быть, если кто подойдет в церкви и поздоровается; можно ли выходить на прогулки; можно ли читать светскую литературу; позволительно ли называть еретиков бранными словами; как читать Священное Писание и т. д. Старец на все отвечал.

Имея уже какое-то представление о старчестве, Николай с самого начала стал записывать ответы.

11 июня 1911 года в Зосимовой пустыни состоялся постриг Н. Беляева и одновременно с ним Н. Ремова (они жили в академии в одной келье). Постригал их ректор академии епископ Феодор. Перед постригом старец о. Алексий дал наставление: «Да будут девизом и молитвой во всю твою жизнь эти слова: прими меня, Господи, в Свои отеческие объятия и не выпускай меня из них ни на какие распутия во всю мою жизнь. Да буду я всегда Твой».

Николай в постриге был наречен в честь апостола Варнавы и старца Варнавы Гефсиманского. Н. Ремов в постриге был наречен Варфоломеем; впоследствии он был хиротонисан во епископа, викария Московской епархии, и стал последним ректором Московской духовной академии перед ее уничтожением. Был в 1936 году арестован и в июне того же года расстрелян.

Летом 1911 года Варнава был рукоположен во иеродиакона.

Приблизительно через год после пострижения о. Варнавы в монашество приехал к владыке Феодору знаменитый тогда старец схиархимандрит Гавриил, духовный отец ректора. Владыка собрал всех своих пострижеников к себе. Когда все расселись, и владыка стал некоторых рекомендовать старцу, то последний при имени Варнавы сказал тихо, ни к кому в особенности не обращаясь: «Вот, когда постригали его и я услыхал об этом, то подумал, вот новый отец Варнава народился». И глаза его сделались улыбающимися, светлыми. Это было начало знакомства о. Варнавы с великим старцем о. Гавриилом (Зыряновым).

Учась в Академии, о. Варнава познакомился с уставом и насельниками монастырей и скитов, расположенных вокруг Лавры. Это был в те времена еще живой цветник, благоухающий сад и школа подвига, где всякий желающий спасения мог получить не только утешение, но и многому научиться.

«Иноки в Параклите[1] жили в таких тесных и убогих помещениях, — вспоминал владыка, — что когда в 1920 году московский представитель гражданской власти осматривал эту обитель, чтобы занять ее под тюрьму, то признал кельи их негодными даже для сей цели. «Как вы тут живете? — спросил он монахов. — Как здесь у вас мрачно...» А для них это была высшая похвала. И богослужение идет там самым уставным порядком. Читать положено за службами так, чтобы было слышно отчетливо не только каждое слово, но и каждую букву».

В церкви «мне пришлось стоять рядом с одним стариком, которому в то время было восемьдесят лет, в монастыре он прожил тридцать лет (пришел в пятьдесят лет), он выглядел молодым, не имел ни одного седого волоса. Он имел дар слез, и плакал так, что слезы лились ручьями; на полу возле него стояла буквально лужа из слез, нерадивые монахи даже сетовали на него за это. Другой старец, когда садился читать что-нибудь или за рукоделие, то клал на грудь платок и смачивал его весь слезами. Зато они и достигали необычайной высоты духовной. Все земные вещи не имели для них никакой ценности, одной рукой они получали, другой отдавали».

В 1913 годы о. Варнава был рукоположен в иеромонаха.

Летом 1914 года Господь сподобил его посетить Святую Землю. Во время путешествия стало известно, что началась война, и с трепетом сердечным и скорбью пришлось отрываться от дивных святынь. Возвращался о. Варнава последним пароходом и на родине был на Рождество Богородицы.

Окончив в 1915 году академию, о. Варнава был определен преподавателем в Нижегородскую духовную семинарию.

Грозные события катились как по наклонной плоскости.

Все определеннее становилось, что семинария будет распущена.

Между тем, о. Варнаву в семинарии любили, и, бывало, когда он читал лекции, ему аплодировали; тут действовал не ораторский талант или какие-нибудь театральные приемы, которыми о. Варнава совсем не владел, а глубина и подлинность его внутреннего переживания.

С марта 1918 года преподавателям была прекращена выплата жалования, а к лету семинария прекратила существование. Правящий архиепископ Иоаким (Левицкий) был убит. На епископа Лаврентия (Князева) легли теперь все труды по управлению епархией. В конце августа он был арестован и 6 ноября 1918 года расстрелян. В декабре к празднику Рождества Христова приехал новый епархиальный архиерей — Евдоким (Мещеряков)[2]. В январе 1920 года архиепископ Евдоким представил Священному Синоду и Патриарху ходатайство о замещении викарных кафедр. 13 февраля 1920 года последовал Указ Синода о назначении иеромонаха Варнавы на Васильсурскую кафедру.

В начале августа 1920 года епископ Варнава был переведен в Печерский монастырь, став старшим викарием епархии. При переезде он пригласил гостей. Среди приглашенных были архиепископ Евдоким и послушники епископа Варнавы — Николай Давыдов и Константин Нелидов. Надо сказать, что Евдоким имел властный и даже деспотичный характер, считая непозводительным, например, чтобы в его присутствии викарные архиереи сидели. А тут во время обеда Николай вдруг начал обличать архиепископа. Последствия сказались незамедлительно. Евдоким потребовал, чтобы епископ Варнава удалил от себя Николая и Константина. Владыка не подчинился. На него было донесено в Зосимову пустынь старцам и святейшему Патриарху. 15 сентября епископ Варнава отослал доклад о происшедшем.

20 октября 1920 года последовал Указ Синода, в котором постановлялось: предоставить епископу Варнаве отпуск с пребыванием во время его в Зосимовой пустыни…

Говоря о времени пребывания владыки в пустыни и в Москве, воспользуемся его записями тех лет.

«24.XII.20 г. Остался. Игумен срок считает 2 месяца со дня поступления в монастырь. «Пусть попьет святой водицы, а тогда едет», — сказал батюшка о. Алексей. В тишине, уединении, затворе почти полном прожить еще недели 2, этого еще когда дождешься… Во всяком случае, я этого хотел, любил все детство, все время своей молодости и даже до монашества. За последние годы отвык от их сладости, так их мало выпадало на долю. Кроме своей немощи, ничего не знаю, которую еще продолжаю очищать довольно крестом скорбей и страданий…

11/

14/

Ушел от Патриарха, благодаря за все Бога охраняющего.

19/

1/

В марте 1921 года владыка вернулся в Нижний Новгород. Он часто служил и много исповедовал; когда исповедовал, то расспрашивал кающегося обо всех, самых потаенных подробностях и обстоятельствах — как было дело, что чувствовал и думал в тот момент исповедник. И так до тех пор, пока не убеждался, что сказано все, не осталось потаенных, темных углов, где дьявол мог бы себе свить гнездо и снова начать плести многоплетенную сеть, увлекая душу к погибели.

В это время владыка Варнава познакомился с Дивеевской блаженной Марией Ивановной.

— Ну что он под кровать-то лазает? Спит-то как, на мягком или на полу? — спрашивает блаженная послушницу владыки Валентину Долганову.

— На мягком, — отвечает она.

— То-то, — удовлетворительно произносит Мария Ивановна, — а то ведь они рядом, сзади стоят. Как бы чего… Еще молод больно... Рано ему еще... Скажи ему, чтобы этого больше не делал.

А дело было в следующем. Вернувшись из одной поездки, владыка решил спать на полу. И тут же стал ощущать боязнь и присутствие бесов.

«Интересно, что даже такие пустяки, как спанье на полу православно подвизающегося, и то бесам не по нраву», — отмечал владыка.

Он блаженный, сумасшедший, — продолжала Мария Ивановна, — у него в голове не все дома. Как у нас Павел на селе, сошел совсем с ума… А он блаженный... А шапочку с крестиками он надел? Зачем скрываешь? Не надел ведь, нет?.. Он идет, а на груди много крестов, и все монашеские, так и бренчат… Бесы к нему больше не ходят и не пляшут около него, а то было много, много, и все маленькие, серенькие с хвостиками, я ведь их ему нарочно посылаю, пусть посмотрит…

О том, что он примет на себя подвиг юродства, что поместят епископа в сумасшедший дом на три дня, и что потом он будет жить у частных людей, было сказано Валентине в 1919 году за три года до случившегося.

— В «Суздаль» поедет на три дня только, и ты поедешь с ним, там ему будет хорошо, там будет хороший старичок, который его отхлопочет, найдутся хорошие люди и возьмут его к себе.

Наступило страшное, попаляющее жаром, голодное лето 1922 года, когда ненавидящими Христа делалось все, чтобы сокрушить народ голодом, а Церковь — расстрелами.

20 июня 1922 года митрополит Сергий (Страгородский), архиепископ Серафим (Александров) и архиепископ Евдоким (Мещеряков) подписали декларацию, присоединяющую их к обновленческой церкви.

19 июля 1922 года собрание духовенства Нижнего Новгорода на Дивеевском подворье приняло резолюцию о признании обновленческого Церковного Управления. Резолюция была подписана архиепископами Евдокимом и Серафимом, епископами Михаилом, Варнавою и Макарием[3].

Почти за месяц до этого, в конце июня владыка спрашивал Марию Ивановну через Валентину Долганову:

— Отношение к Архиепископу? ВЦУ?[4] Дожидаться серьезного указа или теперь же отказаться? Если Архиепископ уедет в Москву, одному как быть? (То есть в отсутствие архиерея-раскольника, будучи только викарным, править ли епархией как православный правящий архиерей, отделившись и перестав признавать свое — в административном и каноническом отношении — начальство. — И. Д.).

Мария Ивановна отвечала:

— Отказаться, какой архиерей будет без кос, какой уж архиерей будет, пусть уйдет, будет просто поп, венчать будет, рассказывать — вот его дело; нет нового, старого надо держаться...

Во время их разговора вошел о. Павел Перуанский, и она, указывая на Валентину Долганову, пояснила:

— Она в Нижнем живет, с дворни Варнавы, ему служит, а он и сейчас под лавку лазает, как за ним не следить… — А затем, помолчав, спросила: — А что, отец Павел, новой власти (церковной — И. Д.) надо держаться?

— Нет, — ответил он, — надо держаться старого.

— Ну вот видишь, и он тоже говорит — надо держаться старого.

— Что же делать-то, Мария Ивановна?

— Молиться Богу надо, все Бог управит, в попы пойдет, попа в миру надо, отца Варнаву пошлют, у него голос хороший. Слава Богу, что Господь милует народ, ходи туда, ночуй и живи там, кто же у него ночевать будет…

— А если ВЦУ пришлет еретический указ, как быть?

— Плюнуть на него, — и она плюнула на пол, — и еретический указ не исполнять, грех, а надо тогда отказаться.

— Что же владыке делать? — спросила Валентина.

— Терпеть ему надо. Старого держаться надо, нет ничего нового, все по-старому, на указы плевать, никуда не уедет, некуда ему ехать, не слушать, не угонят никуда, это что же крест снять, евреем сделаться, что ли... А если и сошлют, хуже не будет… Архиереем надо быть, грех отказываться, народу нужен, частным человеком нельзя быть.

Но и предупреждение, и самое точное предвидение блаженных Божиих людей не всегда спасает нас от неверного шага. «И нельзя было никуда уйти от их прозорливости, — писал позже владыка, — как ни крепись ты, непременно поскользнешься, и сбудется реченное... Сколько раз со сжатыми зубами я ожидал в точности предсказанного мне события (по-монашески «послушания»), чтобы оно меня не победило. Но оно побеждало. Не потому, что у меня не было сил его победить, а потому, что демоны заставали меня всегда врасплох (такие хитрые и пронырливые), и у меня не было смирения, а не сил».

Но почему же он, хоть часть пунктов, но подписал? Может быть, боялся властей предержащих, во всеоружии всегубительной ЧК стоящих за спиной обновленцев, для которой все они — не исключая Евдокима и Введенского — гороховые шуты и паяцы? Нет, их он не боялся. Или, может быть, он разделял их антиканонические взгляды? Но этого тем более не было. Так почему же тогда?

«Для обсуждения декларации, — вспоминал владыка, — собирались несколько раз. Фактических данных, как и где и что происходит, не было; епископ Макарий говорил, что благочестивый съезд Москвы признал ВЦУ, а ему виднее».

От подписи одного из пунктов епископ Варнава отказался. Считая долгом объяснить происшедшее, чтобы не оставалось теней и недомолвок, владыка впоследствии писал: «Я не буду ни в чем оправдываться, ибо по-монашески это для меня выгоднее. Об одном только заявляю — я православный. А в остальном все принимаю на себя, кроме созидания активной деятельности от лица еретиков, разумею здесь о пропечатании меня в своих газетах, что я «их» подписал... Но объяснить, что значит и как образовалась подпись необходимо… это плод малодушия и послушания…

Не оправдываюсь, но надо же для выяснения дела, ибо касается веры, что я никогда не учил, не учу и не жил так, чтобы заниматься церковной политикой... И хотя был я епископ, но обладал природной простотой, не видел, что настали уже времена первохристианские, когда при известных обстоятельствах викарному можно самому забирать бразды правления и садиться на престол своего начальника, отстраняя его.

Где мне было разобраться в этой окружившей меня лжи, кроме как с помощью своих внутренних чувств, которые заглушены молодежным разумом, когда даже такие умы, как патриарх Сергий, Зосимовские старцы и многие другие путались — и допускали большие вещи, чем я.

Но если Господь даровал прощение апостолу Петру, отрекшемуся от Него, а я этого не сделал, и вернул ему апостольское достоинство, и я надеюсь на то же, но, конечно же, не отказываюсь от покаяния личного и общественного, как апостол нес его до конца жизни».

Из Нижнего Новгорода владыка поехал в Москву, в Даниловский монастырь к архиепископу Феодору, чтобы принести покаяние, но тот его не принял, и он поехал в Зосимову пустынь, где старец наложил на него епитимию.

6 августа 1922 года в Третьем Доме Советов, за столом, покрытым красным сукном, собрались обновленцы. Но путь у владыки был теперь иной.

«Юродство как странный, вычурный, экстравагантный образ поведения ... это охранительный modus vіvеndі, способ жизни, — писал владыка. — Подвижники, уходя в пустыню, в монастырь, в нем не нуждались, от соблазнов мира их охраняли стены, одежда, отчуждение от общества и т. д. А того, кто остался подвизаться в миру, что может охранить?

Им тоже надо как-то защищать себя от мирских соблазнов, чтобы мир и страсти их не поглотили. Надо ведь гореть в огне и не сгореть. Вот они и совершали поступки, чтобы миру все это было ненавистно, соблазнительно, то есть чтобы никто из мирских не захотел бы к ним приблизиться, иметь общее из ложного стыда, чтобы про него не сказали, и ты такой же. И надевали маску — даже безумия. А приобретя через это свободу от мирских обязанностей, связей, почестей, тяготения к ним и не неся с собой, так сказать, инфекции, заразы, мирских пороков и увлечений, они предавались совершенно Христовым заповедям, Богу».

В сентябре он был в Зосимовой пустыни у старцев — о. Алексия и о. Митрофана. Надо было найти разрешение возникшим вопросам, чтобы не погибнуть духовно, ибо если в воинских бранях враг изощренно ищет, как погубить, то в духовной жизни неисчислимые враги неусыпно ищут запять спасающегося, толкнув его на духовно гибельный путь.

Вечером 29 сентября все его проблемы получили разрешение. Владыка Варнава писал: «Старцы благословили мне подвиг юродства легко и свободно, как «единственный выход в моем теперешнем положении, грозящем мне большой опасностью для всей моей духовной жизни».

...Отец Алексий сказал: «Ну, вот мы[5] вас запираем» (то есть в уединение от людей, хотя и не в полное, не в затвор). На мою просьбу дома служить перекрестился и сказал: «Бог благословит, это дело хорошее».

На просьбу мою помолиться о. Алексий встал, мы прошли в его моленную; я стал на колени, а он стал молиться. Перечисляя многих святых (как на «Спаси, Боже, люди Твоя»), молился о даровании мне помощи и сил в предстоящем деле служения и «в послушании дела архиерейства моего, где будет указано от начальства моего», и в моих предстоящих трудах и подвигах.

В молитве он никак не забывал, что я — архиерей и буду проходить дело служения своего архиерейства, хотя бы на время и принял подвиг юродства.

Затем сказал: «Надо ведь благословить и иконою вас». Взяв икону св. Димитрия Ростовского, сказал: «Да будет он вам покровитель во все остальное время жизни вашей в предстоящих вам трудах и подвигах». Сперва, по его велению, я его благословил сею иконою, потом стал на колени, и о. Алексий уже меня благословил ею».

2 октября 1922 года. День памяти блаженного Андрея, Христа ради юродивого. «Зрите, не ужасайтесь, ничему не удивляйтесь, что будет, пройдет, а всякий найдет после трудов то, что в кармане обрящет. Пути Господни для человека неисповедимы, у каждого свой путь. Унывать не нужно, а что не понимаем, потерпим и, Бог даст, после узнаем. А за меня, дурачка, Господа и Пречистую Матерь Его молите. Аминь». Такую записку оставил он его знавшим.

Предстояло теперь внешне приготовить свою жизнь к юродству, а для сего нужно было запастись справками о своем нездоровье. С этим трудностей не было. Сам Ганнушкин, к которому он пошел на прием, утверждал, что здоровых, нормальных людей нет, не исключая и его, директора столичной клиники. Владыку это несколько удивило, главным образом, откровенность и простота, с которой это было сказано. В клинике он запасся справкой, что был 16 октября на консультации у доктора Лебедева по поводу «истеро-неврастении».

Вернулся владыка в Нижний Новгород в конце октября. Первая его воскресная служба в Печерском монастыре пришлась на день памяти чтимого им праведника, о. Иоанна Кронштадтского, — 1 ноября.

После обедни пришли, как всегда, Валентина Долганова и Карелины, которые ходили к владыке домой каждый день. Послушницу Сашу послали наверх доложить, и когда та вернулась, то сообщила, что владыка просит подождать час. Пришедших это удивило, потому что прежде, если и приходилось ждать, то несколько минут, и то если его задерживал кто-нибудь из посетителей, а сегодня у него не было никого. Карелины, чтобы не сидеть без дела, ушли в Дальние Печеры, а Валентина Долганова осталась ждать. За этот час сестры рассказали ей, что с владыкой делается что-то неладное, он собирается куда-то ехать, а куда и как — неизвестно, говорит непонятные вещи, а сегодня как будто и одну из сестер не признал. Обеспокоились все, сидят, ждут. Вернулись Карелины. Проходит еще полчаса. Наконец Рафаил Андреевич Карелин попросил Сашу еще раз сходить и доложить владыке, что его ждут, а то, может, не ждать и уйти.

Возвратилась она еще более растерянной, сказав, что владыка ее не узнал. В это время послышался стук в потолок, все поднялись наверх, а Саша, по ранее данному ей приказанию владыки, пошла пригласить к нему о. Порфирия, архимандрита Нижегородского Печерского монастыря, или о. Гавриила, иеромонаха того же монастыря. Владыка не выходил, и все ждали. Через четверть часа пришли Саша и о. Гавриил. Саша сотворила молитву и сказала: «Владыка святый, отец Гавриил пришел». Из комнаты послышалось: «А-а, пришел». И вдруг дверь раскрылась и на пороге со словами «архимандрит, собака, уезжаю в Иерусалим» появился в неописуемом виде владыка. Остриженный лестницами, без бороды, глаза с расширенными зрачками, одет в штатское пальто, а под ним ватный подрясник, обрезанный городами, и в руках шляпа.

Все растерялись настолько, что не успели задержать его и догнали уже на улице. А владыка все шел и шел молча, и если что скажет, то все непонятное. Так дошли до дома, где помещалось Епархиальное управление. Владыка вошел прямо туда. Через несколько минут он показался в воротах Управления, его вел под руку Рафаил Андреевич Карелин, за ним вышли о. Петр Тополев[6] и о. Александр Черноуцан[7]. Валентина подошла к ним и спросила:

— Ну что, как?

— Вот решили его сюда сводить, посоветоваться надо с врачом, видимо, он чем-то расстроен.

И с этими словами все вошли в ворота психиатрической лечебницы доктора Писнячевского. В это время подошли архимандрит и одна из келейниц владыки, послушница Матреша. Выслушав ее рассказ, архимандрит сказал:

— Так я и поверю, что владыка с ума сошел, юродство на себя принял, вот и все.

Она стала возражать.

— Все так начинали, — ответил он.

Через полчаса из здания лечебницы вышли о. Петр Тополев и о. Александр Черноуцан, и объявили, что доктор нашел острое помешательство и решено пока оставить владыку здесь. Вышедшая чуть позже сиделка стала убеждать их, что владыке здесь будет покойней, за ним будет надлежащий уход и надзор, что он ничего, все больше молчит и куда-то собирается ехать в слуги к новому хозяину Димитрию Димитриевичу, себя не помнит владыкой, а называет Митей. Епископ пробыл в больнице три дня, а потом верующие выпросили его к себе. Сначала доктор не соглашался отпустить его в частный дом к Карелиным, но когда просьбу Рафаила Андреевича подкрепили просьбой всех верующих, Писнячевский согласился, и в пять часов вечера, в канун празднования иконы Казанской Божией Матери, епископа Варнаву выписали из больницы и поместили у Карелиных.

Для владыки начался новый этап жизни.

«Путешествие, предпринятое мною в Небесный Иерусалим[8], может, и не без комфорта, которое неболезненно для плоти, но, однако, не неощутительно для гордости и для некоторых и совсем непреодолимо.

А, конечно, насколько душа предпочтительнее тела... о прочем умолчу».

Путешествие было начато в доме Рафаила Андреевича Карелина, духовного сына владыки. Это был богатый человек, владевший множеством антикварных вещей — часами, облачениями, боярскими одеждами, посудой самого тонкого фарфора, множеством разных статуэток, картин знаменитых художников и богатейшей коллекцией фотографических работ отца — Андрея Осиповича Карелина.

Рафаил Андреевич и Елизавета Германовна держались и городе особняком. Они всегда ходили в Печерский монастырь на службы владыки и после литургии шли к нему в келью, подолгу там оставаясь. Окружающие осуждали их за то, что они отнимают время у епископа, осуждали и самого епископа.

Карелин многим был обязан владыке: епископу удалось удержать его от падения в ров погибели окончательной и безвозвратной.

Рафаил Андреевич был глубоко образованный, недюжинного ума, с великими талантами человек, совершенно отошедший от общества; в то же время это был (до своего обращения) весьма одаренный, достигший больших успехов и совершенства в своем деле маг, находившийся в общении с самим сатаной.

У бесов он пользовался большим, почти непререкаемым авторитетом. По простому его слову они могли творить самые необыкновенные дела. Высыплет, он, бывало, на стол с полпуда гречневой крупы, чтобы «дать бесам работу», как он выражался, потому что они приставали к нему и этим его мучили, и заставит их перебирать ее, и бесы быстро-быстро сделают это.

После его обращения в христианство мстители-бесы явились к епископу и лично подтвердили, какую он имел у них силу.

У Карелиных владыка познакомился с многочисленной литературой по белой и черной магии и по всем отраслям сатанизма, так что после знакомства с нею и бесед с Рафаилом Андреевичем он, по его словам, «хотел было выступить с обличениями этой литературы и тех планов, которые сатана проводит в мире тайно и явно через своих поклонников и намерен проводить дальше, вплоть до времен антихриста и своего низвержения с ним в «озеро огненно и жупелно» (Апок. 20, 10), где будут мучимы день и ночь, во веки веков. Я говорю, хотел это сделать. Но удержал от писания мою руку тот, кто знал лучше меня и всех других обо всех этих вещах (2 Сол. 2, 7) и однако не предал их письменности».

Все эти книги Карелин отдал владыке, и тот сжег их, за что сатана, по словам епископа, мстил ему всю жизнь своими нападениями.

У Карелиных святитель написал главный свой труд «Основы искусства святости (Опыт изложения православной аскетики)». Это была попытка на русском языке дать спасающемуся сумму знаний, сведений из православного опыта, а к этому и то, как Церковь смотрит на человека и мир, и как в этом мире найти узкий спасительный путь. Написана она была так, чтобы не только монахи могли ею пользоваться, но и всякий человек, особенно молодежь.

После ухода владыки в затвор к нему приехал о. Митрофан. Надо сказать, что духовными чадами владыки «сумасшествие» было принято в первое время всерьез, и они с тревогой ждали, что скажет о. Митрофан. Он долго беседовал с епископом, а когда вышел, сказал:

— К владыке нельзя. Владыка болен. Он благословляет вас обращаться за духовными советами к отцу Петру Тополеву.

— Был один будильник и тот испортился, — с горечью вздохнул Нелидов, послушник и иподиакон владыки.

Живя у Карелиных, епископ на улицу днем не выходил. Иногда летом он вставал в час ночи и шел в лес. Валентина сопровождала его. Возвращались они следующей ночью; по дороге собирали грибы, ягоды, один раз набрали яблок в заброшенном саду.

Во время жизни у Карелиных епископа арестовывали несколько раз. По роду своего подвига он держался в тюрьме совершенно свободно, позволяя себе самую широкую проповедь христианства, которую украшал дивными рассказами из житий святых и истории Церкви. Следователи собирались, чтобы послушать его, и он проповедовал им всю ночь до утра. Валентине, когда пришла за ним, сказали: «Забирайте его. Мы не нашли в нем ничего предосудительного».

Долго епископ и его послушница жили в мире с хозяевами, однако настало время, когда Карелин восстал против гостя. Внешняя причина была самая ничтожная. Внутренняя же довольно глубокая. У людей, упражнявшихся долгое время в демонологии, занимавшихся магическим искусством, надолго, а у некоторых и на всю жизнь, остается некая тонкая гордость, отчего они могут восстать против любого человека и по самому мелкому поводу. Причем переменить принятые ими решения почти невозможно.

Рафаил Андреевич как-то подошел к Валентине и сказал:

— Валентина, покупайте дом и с владыкой уезжайте.

Он дал денег, и Валентина купила полдомика, из двух комнат и мезонина, неподалеку от Крестовоздвиженского монастыря. В мезонине поселился иеромонах Рувим, которого прозвали за аскетичность душевного склада и соответственный образ жизни отшельником.

Здесь надо сделать отступление и рассказать о судьбе иеромонахов-исповедников, которые были близки к епископу Варнаве.

Иеромонах Рувим (в миру Борис Павлович Цыганков) родился в 1890-х годах в городе Василькове Киевской губернии. Офицер русской армии. Жил в Киеве, где посещал христианский студенческий кружок. Затем переехал в Нижний Новгород. Был пострижен митрополитом Сергием в монашество с именем Рувим. Переехал вместе с епископом Варнавой в Кзыл-Орду. Вскоре здесь пошли наветы и сплетни и митрополит Никандр Ташкентский перевел о. Рувима в гнилое, жаркое место — Турткуль, где он был арестован и расстрелян.

Иеромонах Руфин (в миру Аркадий Павлович Демидов) родился в 1902 году в селе Быковка Воротынского уезда Нижегородской губернии. Отец его, дворянин Павел Демидов, до революции семнадцатого года был земским начальником. В 1926 году Аркадий Павлович принял монашество, и в 1929 году был рукоположен епископом Неофитом (Коробовым) во иеромонаха. Почти сразу же после рукоположения был арестован и приговорен к трем годам концлагерей. В заключении смертельно заболел, после освобождения от лагеря до поезда добирался ползком. Служил в храме села Большая Речка Шахуньского района. Летом 1937 года был вместе с епископом Неофитом и священниками Ветлужского и Шахуньского районов арестован и, по-видимому, осенью 1937 года расстрелян[9].

Иеромонах Киприан (в миру Константин Алексеевич Нелидов) родился в 1902 году в Нижнем Новгороде в семье врача-окулиста. Мать была из рода грузинских князей, она ушла от мужа, и отец вторично женился. Воспитывался Константин у деда с бабкой по мачехе, учился в Нижегородском дворянском институте. Был иподиаконом у епископа Варнавы, а затем у митрополита Сергия. В 1924 (или 1925) году был пострижен митрополитом Сергием в мантию, а затем рукоположен во иеродиакона и иеромонаха.

В начале 1928 года митрополит Сергий послал его на служение в Кзыл-Орду.

Было решено: после того как там обоснуется о. Киприан, туда переедет владыка Варнава и некоторые его духовные чада. Епископа привлекала возможность создания небольшого монастыря. А для монастыря не надо много людей. Где соберутся четыре-шесть человек, говорил епископ, там и монастырь. Только надо иметь свое послушание и чтобы была общая молитва.

Владыка с приехавшими снял домик из трех комнат и кухни. Вскоре о. Киприана перевели в городок Аральское Море, а затем митрополит Сергий (Страгородский) пригласил его к себе в Москву; владыка Варнава стал готовиться к отъезду. В Москву приехал осенью 1931 года и поселился у брата Валентины Долгановой — Виталия. Весной 1933 года арестовали о. Киприана.

В марте 1933 чекисты пришли арестовать епископа и его послушниц. Епископ в это время лежал больной и его оставили. Чуть выздоровев, он сам пошел на Лубянку: послушниц арестовали, и надо бы узнать, в чем дело. Там сказали: посидите — подождите. Оказывается, его как раз в это время пошли арестовывать, но не застали дома. И теперь арестовали, конечно.

Обвинили их по 58-й статье в создании тайного монастыря.

«Разговор, — вспоминал владыка, — наполовину прерывался страшным криком и, по выражению Пушкина, чисто «русскими словами». Меня постоянно насмешливо спрашивали:

—Ах, да вы не понимаете по-французски?

Но мне-то всегда импонировала кротость царя Давида, который говорил про себя: во утрия, с самого раннего утра, как встал, избивах вся грешныя земли. Зубы грешников сокрушил еси — потому для меня все эти штучки с «французским языком», а потом уже и по-настоящему поставление к стенке быша как стрелы младенец язвы их. Кто с утра, и каждый день, и всю жизнь несет аскетический подвиг, борясь с помыслами, от врага всеваемыми и на греховном естестве произрастающими, того, конечно, не испугает и не удивит этот хорошо ему знакомый злобный лязг».

Ничего не добившись, следователи пытались его обмануть:

— А хочешь, мы тебя за границу пустим?

Епископ отказался.

Казалось бы, юродствующий епископ с их точки зрения просто сумасшедший, а они выхвалялись им один перед другим, как наградой: когда кто-нибудь заходил в кабинет, следователь владыки, показывая на епископа, говорил: «Ты думаешь, это обыкновенный архиерей? Нет, это тихоновский, кадровый архиерей». Преподобный Иоанн Лествичник и не думал, наверно, что мирское тщеславие до таких предметов дойдет, когда будут уже не своими природными или мирскими достоинствами тщеславиться и превозноситься, а достоинствами своих жертв.

От девушек следователи добивались показаний, что епископ здоров, что он притворяется. «Вы только нам скажите, — говорили они, — что он здоров, и мы вас отпустим».

Валентина и ее сестра Фаина держались стойко и не подписали никаких «показаний», это их и спасло. Им дали по три года ссылки, а епископу и о. Киприану по три года лагеря.

Всегда ровный, светлый, ясный, о. Киприан работал сначала на земляных работах на Алтае, а затем был назначен кладовщиком. За честность и неподкупность он был оклеветан и отправлен в штрафную командировку к отъявленным разбойникам. Но и здесь он во всем старался подражать Христу, и как Он относился к разбойникам и блудницам, любя и жалея их, так и о. Киприан любил, жалел и молился о них. И когда он умер (16 июня 1934 года), многие сожалели о его смерти, видя в нем истинного ученика Христова.

В это время у епископа открылся дар прозорливости. Дорогой на Алтай ему было показано все, что его ожидало, и даже подробно самое расположение лагеря, где ему предстояло прожить первый год. И затем каждый раз перед тем как отправляться в этап, накануне ночью Господь показывал ему, куда его повезут дальше и какие его там встретят искушения. А искушения пришли с первых же дней заключения.

Но Господь не оставлял епископа, всячески облегчая внешние обстоятельства и открывая встречающихся ему на пути истинных Своих рабов. В лагере он познакомился с Зиной Петруневич, дочерью известного киевского протоиерея-исповедника о. Саввы Петруневича[10].

Ее арестовали в 32-м или 33-м году за то, что она, будучи врачом, дала справку одному архиерею, который, когда пришлось туго, надеясь избежать заключения, выдал ее. Архиерея однако все равно арестовали, и он оказался в одном лагере с о. Саввой. Здесь он нашел его, земно поклонился ему и сказал:

— Простите меня, я посадил вашу дочь.

И рассказал, как было дело. Отец Савва сказал:

— Не вы посадили ее, а такова была воля Божия.

В лагере, работая фельдшером, Зина присутствовала при приемке этапов. Сидела она к приходящим спиной и слышала только имя и фамилию. И вдруг на вопрос: «Кто вы?» — она услышала вместо фамилии отрывочные фразы: «Корабль... Кормчий...» Она обернулась. Перед ней стоял длинный худой заключенный — юродивый. Это был, как следовало из лагерного формуляра, Николай Никанорович Беляев, 1887 года рождения, осужденный по 58-й статье.

Вскоре к Зине подошел о. Киприан (Нелидов) и сказал: «Тут сидит один владыка. Ему был голос, говоривший, что есть здесь свой человек, и попросил подойти к вам». И он изложил просьбу. Дело в том, что сразу же по прибытии в лагерь «блатные» украли у епископа все вещи. Он просит ее помочь вернуть их. А надо сказать, что уголовники весьма уважительно относились к Зине, и вскоре по ее просьбе вещи епископу были возвращены.

Потянулись лагерные будни, нескончаемые четки однообразных лагерных дней. Лагерь занимался строительством Чуйского тракта. Это была 626-километровая дорога от города Бийска до границ Маньчжурии. Царское правительство построило здесь в свое время гужевую дорогу. Не спеша и без 58-й статьи оно строило ее десять лет — с 1903 по 1913 год; теперь каторжным трудом заключенных предстояло построить ее под автомобили за четыре года.

Епископ от работы отказался и получал штрафной паек хлеба и миску баланды. Поселили его в худшем бараке, среди отъявленной шпаны, где самый воздух и стены, казалось, были пропитаны руганью и рассказами из отнюдь не преподобнического быта. Чтобы всего этого не слышать, он на целый день уходил из барака и без конца ходил в своей длинной желтой сатиновой рубахе вдоль наружной стены. Он ни с кем не разговаривал, а если что говорил, то непонятное. Однажды его увидела Мария Кузминична Шитова, врач лагерной больницы, и, сжалившись над ним, решила послать его в психиатрическую больницу. Она отозвала его в сторону и долго беседовала с ним, но ничего осмысленного не добилась и выписала ему направление в Томскую психиатрическую больницу с диагнозом «шизофрения». Больница была забита буйными и через два месяца его вернули в лагерь.

У Марии Кузьминичны санитаркой работала Татьяна Шуракова[11]. Это было истинное чадо Божие, женщина большой простоты. О таких слово Божие говорит как о детях и увещевает подражать таковым: аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное (Мф. 18, 3). Она и была таким чадом. Сроку дали ей десять лет. У нее были три образка — Матери Божией, св. пророка Илии и святителя Николая. Каждый день, окончив работу, она шла куда-нибудь в ближайший лесок, развешивала на ветках иконки и со всею несомневающейся простотой верующей души начинала взывать: «Матерь Божия, у меня десять лет заключения, я не согласна, это очень много. Пожалуйста, возьми на себя два с половиной года из моих десяти лет. И ты, святой угодниче Божий Илия, я у тебя псаломщицей служила, читала, возьми и ты на себя моих два с половиной года. Святитель Николай, и у тебя я читала службу в церкви, возьми и ты два с половиной года. А это я выдержу. Два с половиной года я выдержу…» Молилась она, ничего вокруг себя не замечая, разговаривая с теми, к кому обращалась, как с живыми, стоящими рядом.

Блаженный Варнава однажды подошел к ней и спросил: «Кто тебе дал эти десять лет? — И не дожидаясь ответа, прибавил: — Мужик. А там, — показал он на небо, — там у тебя другой срок. Жди Ильина дня, это день твоего освобождения». И пошел.

Прошло два месяца после их разговора, настал Ильин день. Проснулась рано утром Татьяна и чувствует, что души ее в лагере нет, ушла она из лагеря, освободилась. Проверила она еще раз свои чувства. Но все точно — не висел больше над ней ни приговор, ни режим лагерный. Все стало радостно и чисто, как в детстве. И решила она все здешние дела пораньше переделать. А в душе все ликует. Приготовляя завтрак медсестрам и разливая чай, не удержалась:

— В последний раз я пою вас чаем.

— Как так? — Все к ней с вопросами.— Ты писала куда? Заявление подавала? Уже ответ пришел?

— Нет, не пришел.

— Ну, ты фантазерка, — говорят ей медсестры.

А тут из канцелярии приходят и зовут: «Идите, Шуракова, в канцелярию, оформляйте документы на освобождение».

— Вы не шутите? Это правда? — встрепенулась она, удивляясь, как быстро чудо совершилось.

— Да разве такими вещами шутят, — ответили ей.

Сроку прошло два с половиной года, остальное небожители разделили между собой.

Мария Кузьминична, имея свободный выход, иногда посещала церковь. Конечно, никому она о том не говорила, никто об этом не знал. Однажды, причастившись, радостная шла она из церкви в барак; навстречу ей попался Николай Беляев, который подошел к ней, низко поклонился и сказал: «С принятием Святых Таин, монахиня Михаила».

Что такое? Вслух называется ее монашеское имя, которое никому в лагере не должно быть известно? Страх, как молнией, пронзил сердце, а мысль лихорадочно работала — кто-то проболтался. Проболтаться могли только девчонки, сидевшие с ней по одному делу, духовные дочери о. Георгия (Лаврова). Она рассердилась. Ах вы, нашли кому рассказывать — психу. И полетела вымещать на них справедливый, как она в ту минуту думала, гнев.

Влетела в санчасть и сразу же напустилась.

— Ах вы болтушки! Все рассказали! Вы что, хотите, чтобы мне еще десять лет сроку прибавили?!

— Да что такое? Что рассказали-то? — недоумевали они.

— Да что я мать Михаила.

— А ты разве Михаила? — те удивились. А мы и не знали.

И только тут до нее вдруг дошло, что никак они не могли это знать. Вечером она подошла к этому странному заключенному, то ли сумасшедшему, то ли юродивому и спросила:

— Откуда вы узнали, что я монахиня Михаила?

— Если вам угодно, извольте, скажу, — смиренно ответил заключенный. — Помните, вы меня расспрашивали, где я был ранее и что делал? Я вам толком тогда не ответил, хотя вы долго меня испытывали, чтобы послать в Томск в психиатрическую больницу… Видите ли, я когда первый раз вас увидел, то почувствовал вроде как огорчение. Одеты вы были как все; румянец у вас был во всю щеку. Кто она такая? — спросил я Господа. И мне была показана высокая рожь, и из нее вы выходите в мантии. «О, она оказывается, мантийная», — подумалось мне. А за вашей спиной стоял Архангел Михаил.

Когда Марию Кузьминичну освобождали, она пришла проститься с ним.

Поклонилась до земли и сказала:

— Простите, что я вам в ноги не кланялась.

— А мы еще увидимся, — ответил блаженный. — Вы меня еще в Киеве встречать будете.

(Это в свое время сбылось).

Вернувшись из Томска, Владыка снова целыми днями бродил вдоль лагерного барака. Зина стала просить врача Артамошкина, чтобы он взял его на работу в аптеку.

— Ну что я с твоим психом буду делать? — отказывался тот.

— А у него почерк хороший. Пригодится. Он будет карточки писать.

Уговорила. Теперь владыка писал карточки. Наблюдал приходящих. Часто удивлялся некоторым психологическим фактам. Например, как «избавляются» от одержимости страстью гневливости. В Бийске «был один корпусной, — вспоминал владыка. — Ему нужна была жертва, и тогда он успокаивался. Недели на две, впрочем, не больше. Когда они подходили к концу, он начинал нервничать, придираться — заключенные знали уже, что это значит. И приходили в ужас. На кого-то сегодня падет жребий. Конечно, в «успокоительных» средствах недостатка никогда не было. Предлог всегда можно найти... И насколько накануне он был сумрачен, суров, жесток, мучителен, настолько на другой день бывал мягок, предупредителен, вежлив, весел, шутлив. А потом опять начинал темнеть, мрачнеть...»

Через некоторое время епископа снова отправили в Томскую психиатрическую больницу. Молитвенник, он с интересом наблюдал здесь внутреннее состояние человека — как оно проступает во внешнем — и разные бесовские проделки, вроде тех, когда бес, покидая человека, вылетал из его уст в виде дымного облачка...

Когда приступ беснования проходил, он спрашивал «очнувшихся» бесноватых (особенно с высшим образованием), что они чувствовали во время припадка. Неутешителен их ответ. Они большей частью отвечали, что чувствовали приступ страшного гнева. Не беса они чувствовали как постороннее существо, а субъективное чувство своей страсти.

Зимой в больнице было нестерпимо холодно, и на ночь, чтобы не замерзнуть, больные сваливались в кучу, как поленница, сверху наваливая тряпье. Наступала гробовая тишина, как будто все вымирало. Владыка пользовался этим временем для размышлений и записей. У него была сумочка, которую он постоянно носил с собой, взяв ее подмышку. В ней лежали чистые листы бумаги. Однажды когда он проходил мимо спящих, вся эта куча зашевелилась, из нее выбрался «больной» и, погрозив владыке кулаком, сказал: «Я тебе покажу такой культпросвет!» — и убрался обратно. Господь владыке готовил облегчение. К нему из Нижнего Новгорода выехала его келейница Вера Васильевна Ловзанская. На мученика Трифона 1/

— Когда ты выехала, мне голос был: «Мученик Трифон едет! Мученик Трифон едет!» А это была ты.

С тех пор она каждое воскресенье приходила к нему на свидание, приносила передачи. В больнице его не стесняли. От уколов, каковые было назначили, он отказался, и врач не настаивал. Более того, его с Верой Васильевной отпускали на целодневные прогулки, и они на весь день уходили в тайгу.

Все это продолжалось недолго — Вере Васильевне надо было уезжать в Нижний. Когда она вернулась в Томск, епископа перевели в 1-ю трудовую колонию, находившуюся под городом.

Собрав передачу, она поехала вслед за ним, но его уже отправили дальше — в Мариинские лагеря.

Была лютая зима 1936 года, когда она приехала в Мариинский лагерь хлопотать о свидании. Хлопотать пришлось долго. Комендант лагеря, сам из заключенных, толстый украинец, долго не соглашался предоставить свидание. Но доходчива молитва простых, и он наконец разрешил.

Это было дело, для которого она ехала сюда. А надо было еще где-то ночевать. Она попросилась в контору лагеря. Пустили. Расположилась на стульях. В конторе никого, кроме заключенного, передающего по телефону какие-то сводки. Тихо. Тепло. И вдруг среди ночи стук в дверь. Охрана. Что это за посторонний человек здесь ночует? И в пятидесятиградусный мороз выгнали. Оставшуюся часть ночи она просидела на морозе в сенях, взгромоздившись на поленницу.

Свидание было дано на сутки. Посреди тайги стоял домик, от него была протоптана тропинка к лагерю; по ней не раз за сутки пройдет конвой — даже и глухой ночью — проверить, не сбежали ли трясущиеся от холода пленники. В домике том хотя и была печь, но стекла были одинарные, и топили здесь не постоянно, а только когда было свидание. И из всей обстановки — только две лавки, стоящие впритык к печке. Воды поблизости нет, а если тебя мучает жажда, то топи снег и пей. Тут зачастую не то что бежать (а конвой без конца стучится проверить), а как бы совсем не отдать Богу душу. А ведь еще надо собраться с мыслями и сказать друг другу самое важное, определиться хотя бы приблизительно с планом будущей жизни.

Подошел март, кончался трехлетний срок заключения. Администрация лагеря послала запрос в Москву: что делать с сумасшедшим епископом. Из Москвы прислали ответ: отпустить. Юродство, как шапкой-невидимкой, покрыло его, а бесы не смогли напакостить, не было на то попущения Божия, да и сам владыка смирялся, нисколько не веря в надежность и прочность своего освобождения. Получая документ, назвал иное отчество, став вместо Никаноровича Николаевичем, а год рождения записали 1883 вместо 1887-го.

На жительство Вера Васильевна и епископ поехали в Томск и поселились в крохотной комнатушке, отгороженной от кухни перегородкой, не доходящей до потолка, и жили здесь до начала войны 1941 года.

Из магазинов с началом войны стали быстро исчезать продукты, пока полки окончательно не опустели, «выветрились» и запахи, и память о них.

Вера Васильевна по карточке получала триста граммов хлеба, епископ как иждевенец получал столько же. Жили они в основном с огорода. Сестра хозяйки, у которой они потом поселились, в государственных учреждениях не работала, а зарабатывала шитьем. Вера Васильевна и епископ выращивали картофель. Хозяева потихоньку его воровали и продавали. И как обычно бывает в случаях неправедного приобретения, все это пошло прахом, вырученные за ворованный картофель деньги разошлись неизвестно куда. Вере Васильевне с епископом пришлось туго, когда выяснилось, что их запасы картофеля уже к Рождеству подошли к концу.

Но Господь не оставлял рабов Своих. В это время из Киева приехала доктор Шуб, ставшая главным врачом в клинике, где работала Вера Васильевна. Шуб устроила диетическую столовую для сотрудников, прикрепляя каждого на месяц. Перед этим все проходили медицинский осмотр; у Веры Васильевны нашли какую-то болезнь и прикрепили ее на постоянно. Заведующая столовой знала, что она живет не одна и давала ей много супа и одну порцию второго. Суп с галушками Вера Васильевна приносила домой, и этим они жили. Но нужно было еще и топить. Морозы стояли сибирские, и зима была военная. Государство же предоставило людям самим заботиться о топливе. Негде было купить ни угля, ни дров, а в лесу можно было собирать лишь сухостой. Василий Григорьевич Жаренов, начальник снабжения клиники, старался выхлопотать сотрудникам дополнительные пайки, которые приурочивал к Рождеству и Пасхе. Он говорил Вере Васильевне: «Зайдите к Оле» (она работала в хлеборезке), — и та давала ей две буханки хлеба. С этими двумя буханками епископ и келейница уходили в тайгу и, отдав леснику хлеб, набирали полноценных дров, которые затем потихоньку везли домой прикрывая ветками сухостоя; этого хватало только на растопку, потому что топить приходилось круглосуточно. Утром шло ведро угля и вечером ведро угля.

Но ни голод, ни холод, ни опасения от властей, ни страхования от демонов не могли заставить владыку отказаться от благословленного старцами писания книг. Выйдя из заключения, он сразу начал составлять «Записные книжки». Бумагу для записей ему приносила с работы Вера Васильевна — это были бланки банковских счетов. Не было и чернил. А те, что были, не обладали необходимой для сохранения записей устойчивостью. И чернила он приготовлял сам.

Писал в основном ночью.

«Тихо в клети и безлюдно на дворе в этот полуночный час. Мороз на улице доходит до –51 градуса. И слышно не только, как за окном скрипит снег под пимами соседки, но и как гудит сирена далеко за городом...

Коптилка моя едва дает свет на клочок бумаги и без того грязного цвета, сизый чад от железной печки и плохого угля висит хлопьями, лезет в ноздри, в глаза, забирается в книги, пронизывает одежду, разрушая незаметно вещи и легкие… И я обрезаю нить своих воспоминаний и кончаю писать…»

Летом было легче, можно было на выходные дни уходить в тайгу. Вера Васильевна сопровождала епископа в этих прогулках, но не всегда это ей было посильно; после работы она уставала настолько, что не оставалось сил даже на то, чтобы поесть, а только бы лечь. К тяготам физическим добавлялись муки душевные, страх. В один из дней 1937 года она пришла на работу в банк; прозвонил звонок, должны подойти клиенты, но их не пришло ни одного, все они в ту ночь были арестованы. Вот тихо едет, как бы крадучись, машина по переулку, за ней сереньким бесом вползает в душу страшливая мысль: за владыкой. Но нет, на этот раз не за ним. Это приехали арестовывать их соседа-слесаря внизу. И радоваться ли о себе, что не тебя, не твоих близких сегодня забрали? Или скорбеть о соседе? И так каждый день.

В Томске епископ писал:

«...Тускло светят мутными пятнами электрические фонари на Ленинском проспекте в дыме и гари, затянувшей весь сибирский город. На всех дворах жгут навоз и расчищают их под огород. И я сижу в городском саду на обрубке от прошлогодней скамейки, которую истопили на дрова. Больше не на чем сесть, так как все десять лавочек, по причине множества гуляющих, заняты до отказа. Я завернул сюда из центра города мимоходом, в надежде дать отдохнуть больной ноге и записать в блокнот мысли, которые приходили перед тем мне в голову… Духовой оркестр, присланный сюда по случаю какого-то советского праздника, собрал всю городскую молодежь, студентов, рабочих... и школьников 12–15 лет. Взрослых, т. е. пожилых, не было. Но они не в счет: я давно уже их не вижу... Прошел дозорный патруль из двух молоденьких солдатиков. Они шли по дорожке сада среди беззаботно смеющихся и нарядных гуляющих — серьезные, молчаливые, в караульном снаряжении, с красными повязками на руках и с винтовками за плечами, у одного дулом вниз, — изредка перекидываясь замечаниями со знакомыми девушками и присаживаясь на загородочках, чтобы свернуть «козью ножку» покурить.

Встали, пошли. И за ними пошла моя мысль... И я сам. Домой. И образы естественного и аллегорического воинствования переплетались, соединялись в моем уме между собою, и апостольские библейские побеждали натуральные и эмпирические.

«Братие, облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати противу кознем диавольским: яко несть наша брань к крови и плоти, но к началом и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным...» (Еф. 6, 10–12).

Ружье не само стреляет и танк не сам по себе движется, а кто за ним стоит и действует. Так и в духовной войне...

Вот апостол и говорит, чтобы мы облеклись в это первоначальное всеоружие первозданного Адама. И это не иное что значит теперь, т. е. в Новом Завете, как облечься в Самого Христа. (Гал. 3, 27). Иными словами, чтобы Он Сам воинствовал за нас. Но это возможно лишь тогда, когда оружия нашего воинствования будут духовными, т. е. божественными добродетелями. Когда, следовательно, мы совлечемся греха.

...Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, — увещевает св. апостол Павел, — чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. (Рим. 6, 11–13).

В то время, как моя рука выводит эти апостольские слова, я слышу, как куры громко кудахчут за окном как будто их собираются резать, душу раздирают, как черные вороны, — а в голову мне приходит неожиданная мысль: как глупы все эти утверждения со стороны мира, что религию и христианстве попы выдумали для околпачивания масс.

Какое вдруг, если не смирение, то терпимость и «пребеднение»: ведь в числе последних находятся и великие мира сего, самые умные и культурные люди, которых никто не заподозрит в неискренности, и они, значит, в числе «околпаченных» и «дураков»? Все эти верующие Ньютоны, Коперники, Галилеи, Рентгены, Пастеры, Мендели и многие другие, да не просто верующие, а и церковники и монахи!..

И какое, оказывается, простое средство для этого околпачивания нужно: обещать невидимый рай, да еще в будущем, и на небе, а не здесь… Но сатана, князь мира сего, замалчивает самое главное: дело не в том, чтобы привлечь людей приятными вещами, будь то будущими, духовными, или здешними, в виде пряников, в буквальном и переносном смысле, а в том, чтобы привлечь их, если хотят получить это будущее, не иначе, как только под условием восприятия скорбей, мучений и страданий.

И Господь Иисус Христос, таким образом, не обещает блаженства, ни будущего, ни здешнего, если каждый в жизни не пройдет в подражании Ему через свою Голгофу. (1 Пет. 2, 21).

…Иже не приимет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин. (Мф. 10, 38).

В мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир. (Ин. 16, 33)

И сколько еще подобных увещаний и предсказаний! Вот чем призывает Христос к Себе жаждущую душу! Вот что обещает в удел земной жизни.

Вышеприведенные слова апостола, вызвавшие у меня вереницу мыслей, к чему они призывают? К страшному самоограничению и аскезе, к отсечению своих похотей, к ежеминутной борьбе с собою... А разве это легко? И кому понравится?..

Какой «поп», проповедник, основатель религии осмелится на это, кроме Самого Бога, если хочет, чтобы его «религия» или учение пошло в ход и нашло себе широкое распространение?

Никакой...

...Я вижу, как на поляне, в роще, сбоку дома — там тоже собираются разбивать гряды — люди собрали прошлогоднюю ботву, взгромоздили большой костер и языки его пламени мрачно озаряют полночную окрестность.

Какое страшное время!.. «Се Жених грядет в полунощи!..» Страшный Суд… «и блажен раб, его же обрящет бдяща...» Луна во мгле, затянувшей небо, кажется багровой. Жутко зловещей... Прямо кровавой... И далеко, далеко на фронте льется кровь...

Встают в памяти ужасные слова пророка Иоиля, вернее, Господни: «...и покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный!» (Иоил, 2, 30, 31).

Все чаще он думал, что для этой прогуливающейся в парках под звуки духового оркестра молодежи надо писать иначе. Они уже не смогут читать Иоанна Лествичника, и даже «детский» нежнейший воспитатель христианских младенцев преподобный авва Дорофей вряд ли по силам их младенчествующему на добро уму. Нужна привлекательная, романическая, привычная их сознанию форма. И епископ начал писать романы «Тайна блудницы» и «Невеста».

Однако в те годы (конец сороковых) перед его мысленным взором все отчетливее рисовался образ перемен в стране, все чаще он слышал голос, что они непременно будут. По-человечески ему хотелось верить, что эти перемены наступят скоро, но голос не говорил, когда это будет, но только, что будет непременно. На фоне абсолютно беспросветной, безнадежной жизни, где ничто в ее внешнем облике не вселяло ни малейшей надежды, единственно голос Божий такую надежду давал, но и эта надежда в пределах земной жизни требовала веры. Верою надо было жить, верою надо было писать, верою прятать написанное, верою готовиться к изданию.

Зина Петруневич освободилась из лагеря и уехала в Киев. После многих хлопот ей удалось устроиться печь просфоры в Троицкой церкви.

Когда она освобождалась, то лагерь ей обеспечивал только бесплатный проезд до названного ею места. Владыка просил ее заехать в лагерь к о. Савве неподалеку от Барнаула и дал ей двести рублей. Зина стала отказываться:

— Да чем же я вам отдам, владыка?

— А вот я к тебе приеду в Киев и ты меня будешь поить чаем с вишневым вареньем.

Теперь она приглашала его приехать. И по другим обстоятельствам сходилось, что надо ехать. Родственники Веры Васильевны написали из Нижнего, что собираются продавать дом. А у нее там схоронены в земле рукописи владыки. Надо было ехать и забирать.

Сначала заехали в Нижний за рукописями. Затем поехали в Киев. Встретила их Зина Петруневич, принимая гостей, угощала чаем с вишневым вареньем.

Жить им в Киеве было негде, и Вера Васильевна приходила ночевать к Зине в церковную сторожку, а владыка ночевал у о. Гавриила Вишневского. Этот священник когда-то служил в селе Звенигородка, затем был в заключении десять лет. Освободившись и желая получить приход, он пошел к митрополиту Иоанну. Но митрополит послал его к уполномоченному.

— Владыко, — сказал о. Гавриил, — я от вас хочу получить назначение, а не от властей.

К уполномоченному он не пошел, устроился работать сторожем в гараже и поселился в глубоком подвале.

Епископ и Вера Васильевна стали искать квартиру. Дело это оказалось довольно трудным. Одни боялись, что если пропишут жильцов, те не будут платить, другие квартиры самому владыке не нравились. Бывало, придут они смотреть предлагаемое жилье, он посмотрит-посмотрит и откажется. Вспоминал или он тогда житийную «хлевину» или ему виделось, что его лествица в Небесный Иерусалим не проходит сквозь удобства и комфорт современной жизни (плен души и источник соблазнов), или ему думалось, что материальная роскошь, не оплаченная духовным подвигом, раздражит бесовскую рать, но он говорил:

— Это нам не подходит, здесь слишком высокие потолки. Нам бы такую маленькую хатку, чтобы окошечко было прямо в земле.

И нашли они такую хатку. Расположена она была на берегу Лыбеди; это был единственный частный домик здесь среди государственных складов. Он состоял из двух комнат и кухоньки. В проходной комнате жила семья хозяев, а другую они сдавали (впрочем, когда не сдавали, она все равно стояла пустая — до вселения туда епископа и Веры Васильевны она простояла нежилой пять лет). Дом был без фундамента, и комната, впитывавшая из земли влагу, была очень сырой.

Вера Васильевна вскоре заболела радикулитом, и пришедший врач сказал, что надо отсюда уезжать, из-за сырости она не сможет поправиться. Но уезжать они не стали, а решили сложить печь, чтобы как-то свое жилье просушить. Купили на базаре «межигорку» — маленькие кирпичики — и епископ на тачке привез их домой.

Никогда до этого Вере Васильевне не приходилось класть печи. Но епископ благословил, она с верою попробовала и сложила: вроде бы получилось. Как-то теперь будет тянуть? Затопили. Пошло. Но когда стали просушивать комнату, очевидным стало, что просушить удастся только ее верх, снизу по-прежнему тянуло сыростью.

Пришлось переселяться.

Теперь это была небольшая украинская хатка с глиняным крашеным полом, из одной комнаты и крохотной кухоньки. Сад, окружавший дом, хотя и был общий, но зато большой, и от края его была видна Лавра. На краю сада росла вишня, и епископ любил приходить сюда и подолгу здесь сидеть. Отсюда открывались осиянные божественною благодатью евангельского учения холмы, хранящие в себе сотни мощей преподобных, эту землю освятивших, место, где само небо, казалось, соединилось с землею неисчислимым сонмом святых, подвизавшихся здесь в течение тысячи лет.

Хозяева домика требовали плату — две тысячи — за год вперед, и только на этих условиях соглашались пустить и прописать жильцов.

Вера Васильевна раздобыла в долг денег и кое-какую мебель. У окна в комнате поставили узенькую лавку, когда нужно было лечь, приставляли другую и на них постилали войлок.

Когда переехали в Киев, то Зина Петруневич сразу же начала хлопотать: «Владыка, надо бы мебель достать! Владыка, надо бы кроватку... Владыка надо бы то, то!..»

Но он все отвел.

— Ничего не надо. Жить надо так, чтобы взять все бросить и уехать.

И он накупил газет, достал картон и сделал из этого шкаф, за которым спала Вера Васильевна.

С вещами было покончено еще в Томске.

Когда-то Карелины подарили ему много антикварных вещей, которые хранились в Москве. Как это бывает, в начале подвига он был совершенно против вещей, но потом, начав думать об обстановке спасения, стал приобретать красивые вещи, и уже позже из Томска, стряхивая с души груз, послал в Москву телеграмму: «Все вещи дарю Виталию Долганову». Себе он оставил только на черный день, «ибо смирение требует — не ходить высоким путем, то есть не ожидать чудес от Бога, чтобы Он тебя кормил чуть ли не через ворона, как пророка Илию».

Делателя Иисусовой молитвы, истинного любителя и знатока духовной красоты, владыку во всех встречавшихся людях интересовал опыт духовной жизни. Сам в течение жизни устремляясь в Небесный Иерусалим, встречая на своем жизненном пути истинных и многолетних путешественников в страну святости, он тщательно расспрашивал о духовных приключениях, бывших на пути: область духовного для него была более очевидна, нежели видимого телесными очами, а всякую духовную прелесть он легко узнавал. Однажды Зина Петруневич пекла просфоры и увидела на стене изображения ангелов. Она обвела их контуры карандашом. Владыка узнав об этом, послал ей сказать: «Сотри, это прелесть».

Вообще, ко всякого рода прелести он был нетерпим. Однажды монахиня М., которая жила в ту пору у духовной дочери владыки Ларисы Семеновны Озерной, принесла ему книгу о стигматах и вообще о католическом подвиге, написанную чрезвычайно восторженно, приводившую в восхищение и саму монахиню. Владыка сказал: «Я эту книгу и в руки не возьму, а вы не только сами ее читаете, но и другим даете — вы за это на Страшном Суде ответите».

Она оскорбилась и пошла к о. Полихронию (монаху Киево-Печерской лавры, после ее закрытия переехавшему в Почаев), тот подтвердил: «Если сами читаете, то другим не давайте».

«Однажды пришла ко мне, — вспоминает владыка,— одна тайная монахиня с высшим медицинским образованием, с которой мы не виделись двадцать лет, с того самого времени, как познакомились на «курортах», в горах Алтая. Там мы вместе стратегическую дорогу строили, а теперь она врач детской клиники.

— Как спасаетесь?

— Вашими святыми молитвами...

— Ну а как ваша собственная молитва? Вы ее двигаете или она вас? Может быть, она уже сама двигается?

Оказалось, что монахиня была вполне удовлетворена своей молитвой, в церкви пребывала в восторженности, иногда воодушевлялась до слез, причем за молитвой о других, лица этих знакомых показывались одни более светлыми, другие менее; умилялась, слушая сладкогласные партесные песнопения, одним словом, выказала все признаки, как я бы сказал, религиозной психопатии. Ибо все это не по Сеньке шапка. Все это не настоящее. Монахиня же поведала, что у нее четки в кармане, и ей какой-то старец велел творить по ним не меньше как по тысяче молитв Иисусовых...

— Ну и что же, вы это делаете?

— Делаю, хотя и не всегда. Хочу у вас спросить, как вы смотрите на это, не прибавить ли?

Я понял, что оба они, она и ее «прозорливый» старец, никогда не задумывались о своей молитве и руками только машинально косточки перебирали.

— А вы сделайте себе экзамен, — говорю. — Сдайте, — смеюсь, — нормы на значок ГТО, хотя бы 1 ступени.

Кажется, это ее шокировало.

— Каким образом?

— Не тысячу, это — безумие, — не утерпел я, — а вы только десять молитв Иисусовых проговорите, но так, чтобы между ними не прорвалась и не проскочила ни одна посторонняя мысль и представление.

— ДЕСЯТЬ? Это пустяки.

— Вот и попробуйте.

Я сам не ожидал того эффекта, который получился. Вскоре эта монахиня пришла и покаялась, что задача оказалась ей не по силам. Она никак не может эти десять молитв произнести, что-нибудь не вспомнив, на что-либо не обратив внимания. А то так увлечется в сторону своими мыслями, что забывает уже, где она и что ей нужно делать. Даже удивляется, как это трудно. Не надо было после этого разъяснять, что у нее нет настоящей молитвы. Нам кажется, что мы молимся хорошо, некоторые схимники и монахи, на самом деле, помногу молитв читают, но толку от этого ничуть. Это работа «вхолостую», в действительности же она не движется. А если бы не так, то чем же объяснить, что иной священник лет тридцать стоит пред престолом Божиим, ему бы надо давно уже быть чудотворцем или прозорливцем, а он не только не видит, что в чужой душе делается и сделается, а и в своей собственной не разбирается. Может быть, обвиним Бога в пристрастии? Нет. А дело в том, что Бог награждает этими дарами не голый труд как таковой, а смирение. А последнее можно приобрести только посредством чистой молитвы, а молитву эту посредством смирения».

У владыки было высокое представление о старчестве как о некоем таинстве, не для всех существующем и даже не всеми постигаемом.

Когда к нему стала ходить врач скорой помощи Лариса Семеновна, ездившая до того ко многим духовникам (как бы обращавшаяся ко многим врачам, что, естественно, только расстраивало духовное здравие), то он запретил ей сие — даже поехать на похороны чтимого ею старца Глинской пустыни о. Серафима.

— На Страшном Суде скажу: се аз и чада моя! А если будете бегать к разным духовникам, то какие же дети будут!

Сам ценитель смирения, он и в других старался воспитывать его. Но смирение есть там, где нет пристрастия к земным вещам и ничему земному. Долго просила Вера Васильевна владыку разрешить купить пылесос, вещь в хозяйстве нужную и полезную. И надо бы купить, но душа уже слишком прилежала будущей покупке, смотря так, что и обойтись без нее нельзя. Владыка, конечно, отказал, она уговаривала и, наконец, уговорила, и была куплена неблагословленная вещь. После покупки выяснилось, что счетчик у них с хозяевами общий, пылесос гудит, и могут быть неприятности. Как тут быть? Положила она его включенным в сундук — но и оттуда слышно. В общем, нельзя пылесосом пользоваться.

Тут вскоре приходит Лариса Семеновна и просит у него благословения купить пылесос.

— Как же вас с Верой помирить? — задумался владыка.

Лариса Семеновна ничего не понимает, а владыка говорит:

— Нет, пока не благословляю, пока не покупайте.

Вскоре Лариса была именинницей, и владыка говорит Вере Васильевне:

— Знаешь что? Давай подарим Ларисе на именины пылесос.

Та ни в какую.

— Ой, что вы. Сколько я добивалась! Хоть и не пользовалась, все равно жалко. У нее такая квартира, у нее шкафы, у нее так чисто, а у нас, посмотрите, пыль, грязь... Давайте ей лучше подарим четки. Ей же приятно будет получить от вас духовный подарок, а пылесос пусть остается нам.

Хорошо. Согласился епископ. Когда Лариса Семеновна пришла, владыка подарил ей четки. Она, конечно, очень была подарком довольна.

А спустя несколько дней говорит ей:

— Вере тоже нужны какие-нибудь четки. У вас есть четки?

— У меня много.

— А какие?

Она начала перечислять, дошла до «Богородичных слезок» (это ее любимые были), и владыка говорит:

— Вот-вот. Богородичные слезки. Их и принесите.

Нечего делать, пришлось ей расстаться с любимыми четками. А затем, спустя некоторое время, сказал ей:

— Ну, Лариса Семеновна, берите пылесос, работайте там...