Стефан (Бех Валериан Стефанович), епископ

Духовное чадо праведного Иоанна Кронштадтского. Считался старцем-прозорливцем, пользовался большим авторитетом среди верующих. По воспоминаниям одного из современников владыки, «имел необычайное мужество говорить людям то, что думал о них» (М. В. Шкаровский. Стефан (Бех Валериан Стефанович; 13.09.1872, г. Житомир Волынской губ. – 26.03.1933, г. Сыктывкар), еп. бывш. Ижевский. Православная энциклопедия. М., 2022. Т. LXVI. С. 321).

- Дата рождения: 13.9.1872

- Место рождения: Волынская губ., г. Житомир

- Дата смерти: 26.3.1933 или 26.4.1933

- Место смерти: АО Коми (Зырян), г. Сыктывкар, скончался в тюрьме не дождавшись приговора. Похоронен в г. Великий Устюг Северного края

Родственники

- отец — Бех Степан Васильевич, столоначальник Волынского управления государственным имуществом (1872), секретарь при директоре Лесного департамента, статский советник (1893)

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Преследования

Фотографии

Студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета Валериан Степанович Бех

Студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета Валериан Степанович Бех Ист.: Епископ Стефан (Бех Валериан Степанович) ...

Епископ Стефан (Бех)

Епископ Стефан (Бех) Ист.: drevo-info.ru

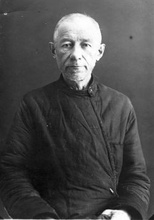

Стефан (Бех), еп. Ижевский. Тюремное фото. Нач. 1930-х

Стефан (Бех), еп. Ижевский. Тюремное фото. Нач. 1930-хИст.: Стефан (Бех Валериан Стефанович; 13.09.1872, г. Житомир Волынской губ. – 26.03.1933, г. Сыктывкар), еп. бывш. Ижевский ...

Другие сведения

Будущий епископ Стефан (в миру Валериан Степанович Бех) «родился 13 сентября 1872 г. в г. Житомир Волынской губернии в семье столоначальника Волынского управления государственным имуществами губернского секретаря Степана Васильевича Беха (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28226. Л. 4 об.). Обучался в Житомирской, Минской, Варшавской и Пятой Санкт-Петербургской[1] гимназиях (Там же. Л. 3). 19 июля 1891 г. был зачислен в число студентов физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (Там же. Л. 1), но уже 28 августа подал прошение на имя ректора о переводе на юридический факультет (Там же. Л. 13). Выданное ему 27 сентября 1893 г. свидетельство о бедности для получения пособия в университете гласило: "поведения одобрительного, состояния бедного, имуществом не располагает, содержания от казны не получает… отец его статский советник Степан Васильевич Бех, служит секретарем при директоре Лесного департамента с жалованьем 2400 руб. в год, проситель занятий не имеет, существует на средства отца" (Там же. Л. 23 – 23 об.). В связи с тяжелым финансовым положением в ноябре 1893 г. подал прошение на имя ректора с просьбой выдать ему "какое-либо пособие для облегчения… взноса денег за правоучение в этом полугодии" (Там же. Л. 26). В начале августа 1894 г., будучи студентом VI семестра юридического факультета, подал прошение на имя ректора с просьбой дать ему "отпуск в Сергиевской посад Московской губ[ернии]", свидетельство из университета о его личности "для представления в Московскую духовную академию", а также "билет на льготный проезд до Москвы и до Сергиевского посада и обратно" (Там же. Л. 34). Поступив в духовную школу, вышел из университета по собственному прошению (Там же. Л. 41 об.). В. С. Бех, согласно свидетельству, выданному ему Правлением университета 24 сентября 1894 г., "слушал лекции по юридическому факультету в течение 1891–1892, 1892–1893 и 1893–1894 учебных годов, подвергался полукурсовому испытанию и показал следующие познания: в истории римского права, статистике — отличные (5), в истории русского права, политической экономии, догме римского права — хорошие (4), в энциклопедии права, истории философии права, государственном праве и во внешней истории русского права — удовлетворительные (3)" (Там же. Л. 40). Спустя два года, 16 сентября 1896 г., подал прошение о восстановлении его в числе студентов университета, указав при этом: "Два года пребывания вне стен университета прошли следующим образом: до 2-го мая сего 1896-го года я, Бех, был болен, а с того времени, за исключением каникул, пытался поступить в Московскую духовную академию" (Там же. Л. 41). Судя по всему, в академию принят не был, в связи с чем и продолжил обучение в университете. Окончил юридический факультет в 1897 г. (Там же. Л. 49). Вероятно, вскоре после этого поступил в Московскую духовную академию. Однако в ноябре 1898 г., на втором курсе, был уволен из академии по собственному прошению. В 1899–1900 гг. служил земским начальником 2-го участка Яренского уезда Вологодской губернии, с 1901 г. — законоучителем церковно-приходской школы. В 1903 г. был восстановлен в Московской духовной академии и пострижен в монашество с именем Стефан. В 1906 г. рукоположен во иеромонаха. В 1907 г. окончил академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1908 г. служил помощником смотрителя Соликамского духовного училища, с 1911 г. — смотрителем Мингрельского духовного училища в сане архимандрита, с 1913 г. — смотрителем Бежецкого духовного училища. С 1914 г. служил в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства, но с 1915 г. вновь на духовно-учебной службе в должности смотрителя Каргопольского духовного училища. В 1918 г. переехал в Петроград, вошел в состав братии Александро-Невской лавры, где с 1920 г. исполнял обязанности благочинного и духовника, а в 1921 г. заведовал кладбищенской конторой» (Епископ Стефан (Бех Валериан Степанович) …).

«15 сент. 1921 г. патриарх Тихон и Синод издали указ о назначении С[тефана (Беха)] на Ижевскую викарную кафедру (Ижевское викариатство Сарапульской епархии было образовано 11 июля того же года и первоначально ограничивалось Ижевским у. Вотской автономной обл., в к-ром насчитывался 31 правосл. приход). 9 окт. 1921 г. в Петрограде состоялась хиротония С. во епископа Ижевского, викария Сарапульской епархии. Прибыв вскоре в Ижевск, С. старался присутствовать на всех службах в кафедральном Александро-Невском соборе и обязательно произносил проповеди. Во время кампании по изъятию церковных ценностей не допустил столкновений верующих с представителями властей. 27 марта 1922 г. обратился к пастве с воззванием о добровольной помощи голодающим. Выступил решительным противником обновленчества. В связи с признанием Сарапульским еп. Алексием (Кузнецовым; с 1927 архиепископ) обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ) и устава "Живой Церкви", С[тефан] 28 авг. 1922 г. порвал отношения с правящим архиереем, 1 сент. того же года с амвона Александро-Невского собора объявил обновленцев еретиками и "нравственно опустившимися личностями". Отстранил от должностей признавших ВЦУ священнослужителей, ходил по домам уклонившихся в обновленчество клириков, убеждая их вернуться в Православие. В результате, как докладывал лидер местных обновленцев свящ. К. П. Травин, в Ижевском вик-ве "от ВЦУ осталась одна только ничего не значащая вывеска, и никто ему и нигде не подчиняется". 26 окт. С. объявил себя самостоятельным епископом. Он прекратил отношения с еп. Алексием и запретил ижевскому духовенству поминать имя Сарапульского архиерея за богослужением. 10 нояб. С. был арестован Вотским областным политотделом ГПУ и 22 нояб. 1922 г. этапирован в Москву. 27 дек. 1922 г. постановлением Особой комиссии НКВД по адм. высылкам приговорен за "антисоветскую агитацию" к ссылке на 2 года в Нарымский край (Нарымский у. Томской губ.)» (М. В. Шкаровский. Стефан (Бех Валериан Стефанович; 13.09.1872, г. Житомир Волынской губ. – 26.03.1933, г. Сыктывкар), еп. бывш. Ижевский. Православная энциклопедия. М., 2022. Т. LXVI. С. 320–321).

Сохранилось заявление владыки Стефана, направленное в 1923 г. в ПКК (Политический Красный Крест) к Е. П. Пешковой:

«Прошу дать мне тулуп. Еду в северную Сибирь за Томск, а одежду у меня украли в Цейхгаузе Таганск<ого> Медиц<инского> Околотка. Морозы в Нарыме свирепые, моей оставшейся одежды не достаточно. 21 III 1923. Еп<ископ> Ст<ефан> (Бех)».

На письме пометка Е. П. Пешковой: «Надо выдать. Е. П.»

26.3.1923 г. епископ Стефан написал Е. П. Пешковой письмо с выражением благодарности и поздравлением с праздником Пасхи:

«Христос Воскресе.

Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!

Позвольте мне, незнакомому политическому, принести Вам свое поздравление с Праздниками и выразить благодарность за Ваше попечение о нас, заключенных.

Тяжелые бедствия, постигшие Отечество наше, так всех нас ошеломили, придавили, что ходишь, как в полубессознательном состоянии; и куда не обратишь свой мысленный взор, везде видишь одно горькое. Я чувствую себя духовно умерщвленным. Иногда случается увидеть или услышать, или получить что-нибудь отрадное. И что же? Пришибленные чувства отказываются утешиться. Велика скорбь, постигшая нас, и нужно долгое время, чтобы придти в себя; ибо уже утрачена, так сказать, сама способность радоваться чему-нибудь…

Мы заключенные, хотя и не видим Вас лично, но мысленно окружаем Вас и находим великое утешение в материальной поддержке и в юридич<еской> и моральной помощи от политических старост (Шапошникова), находящихся под Вашим руководством.

Собираясь в ссылку в Сибирь, я уже 3 месяца живу в Москве. Мне досталось на долю много пользоваться Вашим участием и получить большую помощь от Вас. Поэтому позвольте мне выразить Вам от себя лично особенную благодарность и пожелать Вам, чтобы Господь Бог, по вере моей, послал Вам в жизни возможную отраду, которая могла бы успокоить вполне Вашу душу.

Искренне благодарный Вам, убогий Стефан, епископ Ижевский (Бех в миру).

26/

В начале 1924 г. он все еще находился в Таганской тюрьме, а позднее был этапирован в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). (Бех С. С. — в ПКК : [Выписка из заявления, переданного в Политический Красный Крест и благодарственное письмо владыки Е. П. Пешковой], 21 и 26 марта 1923 ...).

Ижевцы, полюбив епископа Стефана, все эти годы не забывали своего архипастыря. В частности, это известно из письма духовенства и прихожан Покровской церкви г. Ижевска, которое было написано на имя Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина) 8 февраля 1924 г.: «в настоящее время, по слухам, он [епископ Сарапульский Алексий (Кузнецов)] будто бы находится в общении с Вами, но в этом общении нет искренности — он не принес покаяния, чернит и позорит нашего епископа Стефана (Беха) <…> хранителя чистоты православия, который за свою прямоту и преданность церкви страдает в заточении»[2].

«После освобождения из заключения С[тефан (Бех)] прибыл 21 янв. 1926 г. в Ижевск, вечером того же дня в заполненном прихожанами Александро-Невском соборе был отслужен благодарственный молебен по случаю его возвращения. С. по-прежнему не поминал правящего еп. Алексия (Кузнецова), хотя тот еще летом 1923 г. через покаяние вернулся в Патриаршую Церковь и был оставлен патриархом Тихоном на Сарапульской кафедре. После поездки С. в Н. Новгород к заместителю патриаршего местоблюстителя митр. Сергию (Страгородскому; впосл. патриарх Московский и всея Руси) 8 февр. был издан указ об образовании самостоятельной Ижевской епархии в пределах прежнего викариатства. Правящим архиереем новоучрежденной епархии был назначен С. После протестов со стороны Сарапульского еп. Алексия и некоторых др. архиереев 18 мая 1926 г. митр. Сергий издал новый указ, отменяющий решение об образовании Ижевской епархии. После этого поминовение еп. Алексия за богослужением возобновилось во всех церквах Ижевского вик-ства за исключением 3 храмов в Ижевске, в т. ч. Александро-Невского собора. В ответ на требование о непременном поминовении имени епархиального архиерея за богослужением во всех ижевских церквах С. в письме от 24 июня митр. Сергию сообщил: "Признавая Ваше требование, я не нахожу в себе присутствие духа, чтобы при создавшемся положении вдруг начать поминовение Правящего Епископа и принудить к тому же духовенство" и выразил "настойчивое желание состоять на покое". 20 авг. 1926 г. был освобожден митр. Сергием "от всяких поручений по Ижевскому викариатству" и уволен на покой.

Проживал в Ленинграде. До авг. 1927 г. служил в ц. прп. Алексия, человека Божия, на Петроградской стороне. После передачи Алексиевского храма обновленцам с 21 сент. 1927 г. состоял в причте ц. Преображения Господня на Инструментальной ул. Негативно воспринял "Декларацию" 1927 г. митр. Сергия (Страгородского), но формально не отделился от него, как один из непоминающих был близок к иосифлянам (см. Иосифлянство), но не присоединился к ним. По некоторым сведениям, окормлял тайные общины на северо-западе России. В нач. 1928 г. запрещен в служении митр. Сергием. Считался старцем-прозорливцем, пользовался большим авторитетом среди верующих. По воспоминаниям одного из современников, "имел необычайное мужество говорить людям то, что думал о них".

Арестован в Ленинграде в 1929 г. и по решению Особого совещания при Коллегии ОГПУ СССР выслан на 3 года в Северный край» (М. В. Шкаровский. Стефан (Бех Валериан Стефанович; 13.09.1872, г. Житомир Волынской губ. – 26.03.1933, г. Сыктывкар), еп. бывш. Ижевский. Православная энциклопедия. М., 2022. Т. LXVI. С. 321).

«После ареста в ноябре 1929 архп. Димитрия [(Любимова)] по указанию еп. Виктора[3], переданного с Соловков, его паства стала обращаться к проживавшему с конца 1929 в ссылке в с. Помоздино Усть-Куломского р-на Коми АССР духовнику своего Владыки — еп. Стефану (Беху)[4]» (Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви … С. 55, 171, 173, 174–175).

7 сентября 1932 г. был арестован в ссылке по обвинению в «создании контрреволюционной монархической церковной организации "Союз крестьян" и руководстве этой организацией». Был заключен в тюрьму Сыктывкара, где скончался во время следствия 26 марта 1933 г.[5] Похоронен в г. Великий Устюг (ныне Вологодской обл.). Уже после смерти постановлением Коллегии ОГПУ от 21 апреля 1933 г. приговорен к расстрелу с заменой наказания 10 годами ИТЛ.

31 октября 1981 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви за границей бывший епископ Ижевский Стефан (Бех) был причислен к лику святых как священномученик (день памяти 13 апреля).

__________________

[1] В числе известных выпускников Санкт-Петербургской пятой (Аларчинской) гимназии был митрополит Антоний (Храповицкий).

[2] Н. П. Зимина. «Полуобновленчество» в Русской Православной Церкви в середине 1920-х гг.: к вопросу об оценке церковной политики епископа Елабужского Иринея (Шульмина) и епископа Сарапульского Алексия (Кузнецова) ... С. 27–28.

[3] Виктор (Островидов), епископ Ижевский и Воткинский, управляющий Воткинской епархией.

[4] АУФСБ РФ СПб, ф. арх.-след. дел., д. П-83017.

[5] Справка КГБ Республики Коми № 10/