Расторгуев Андрей Иванович, протоиерей

- Дата рождения: 2.6.1894

- Место рождения: Симбирская губ., г. Сенгилей

- Дата смерти: 22.12.1970

- Место смерти: г. Москва. Похоронен на Преображенском кладбище

Родственники

- отец — Расторгуев Иван Иванович (1861, Сенгилей – 1915, Сенгилей, умер от заражения крови при вскрытии нарыва). Торговец, домовладелец, директор Городского банка, член уездной Земской управы, староста собора Покрова Пресвятой Богородицы в Сенгилее

- мать — Расторгуева (Кашенцева) Мария Андреевна (1867 – 8.8.1950, Москва). Происходила из старообрядческой купеческой семьи

- жена — Расторгуева (Петровская) Екатерина Петровна (31.10.1891, с. Сутяжное Алатырского уезда, Симбирской губ. – 9.8.1973, Москва). Венчание состоялось 19 июля/1 августа 1917

- тесть — Петровский Петр Григорьевич, диакон

- сын — Расторгуев Михаил Андреевич, умер после рождения

- сын — Расторгуев Дмитрий Андреевич, умер после рождения

- сын — Расторгуев Кирилл Андреевич (13.8.1921, Сенгилей – 24.3.2002, Москва)

- дочь — Расторгуева Мария Андреевна, умерла в трехлетнем возрасте

- дочь — Расторгуева Мария Андреевна (14.3.1928, Сызрань – 9.6.2016, Москва)

- брат — Расторгуев Евгений Иванович

- брат — Расторгуев Степан Иванович

- брат — Расторгуев Дмитрий Иванович

- сестра — Расторгуева Анна Ивановна

- сестра — Расторгуева Елена Ивановна

- другие родственники — еще 10 братьев и сестер умерли в младенчестве

Образование

Согласно источнику: Обновленческий раскол в портретах его деятелей / Прот. В. Лавринов. С. 111.

— обучался в Казанской духовной академии, что опровергается документами личного дела студента Московской духовной академии (ЦГА Москвы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 3402)

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

Преследования

Фотографии

Андрей Расторгуев в годы учебы.

Андрей Расторгуев в годы учебы.Фото из семейного архива М. К. Расторгуевой

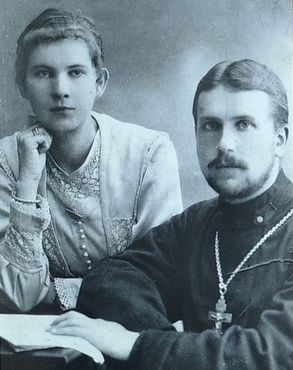

Иерей Андрей Расторгуев с супругой Екатериной Петровной, после рукоположения

в священника (август 1917 г.).

Иерей Андрей Расторгуев с супругой Екатериной Петровной, после рукоположения

в священника (август 1917 г.).Фото из семейного архива М. К. Расторгуевой

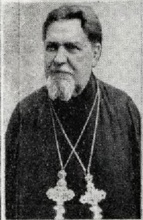

Протоиерей Андрей Иванович Расторгуев.

Протоиерей Андрей Иванович Расторгуев.Фото из семейного архива М. К. Расторгуевой

Студент семинарии Андрей Расторгуев (второй справа), слева от него — отец Сергий Петровский с супругой Надеждой

Дмитриевной, крайняя справа — крестная и тетя отца Сергия —

Екатерина Алексеевна Знаменская.

Студент семинарии Андрей Расторгуев (второй справа), слева от него — отец Сергий Петровский с супругой Надеждой

Дмитриевной, крайняя справа — крестная и тетя отца Сергия —

Екатерина Алексеевна Знаменская.Фото из семейного архива М. К. Расторгуевой

Протоиерей Андрей Расторгуев.

Протоиерей Андрей Расторгуев. Ист.: Вечная память почившим!

Родители протоиерея Андрея Расторгуева — Иван Иванович и Мария Андреевна

Родители протоиерея Андрея Расторгуева — Иван Иванович и Мария АндреевнаИст.: Из кладовой памяти ... С. 67

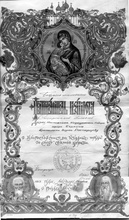

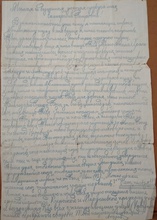

Патриаршая грамота, преподанная протоиерею Андрею Расторгуеву в «благословение за усердные труды во славу Святой Церкви» 10.3.1953 г..

Патриаршая грамота, преподанная протоиерею Андрею Расторгуеву в «благословение за усердные труды во славу Святой Церкви» 10.3.1953 г..Фото из семейного архива М. К. Расторгуевой

Письмо отца Андрея супруге в связи с 25-летием их супружеской жизни (август 1942 г.).

Письмо отца Андрея супруге в связи с 25-летием их супружеской жизни (август 1942 г.).Фото из семейного архива М. К. Расторгуевой

Другие сведения

В 1904 г., в десятилетнем возрасте, нарушив традиции богатой торговой семьи, по своему горячему желанию Андрей поступил в Симбирское духовное училище. Знакомство в 1903 г. со священником Сергеем Петровичем Петровским, женившимся на его дальней родственнице, сыграло важную роль в его судьбе: яркая, деятельная личность отца Сергия, его проповеднический и литературный дар оказали огромное влияние на формирование взглядов и устремлений юного Андрея Расторгуева. Во время учебы в Симбирской духовной семинарии он оказывал помощь Карлинскому обществу трезвости, созданному священником Сергием Петровским (Почтительнейший доклад …). До конца жизни отец Андрей остался сторонником трезвости и никогда не употреблял алкогольных напитков.

Окончив семинарию, в 1914 г. поступил в духовную академию, из которой после III курса, в связи с тяжелым положением на фронте, был мобилизован в армию в апреле 1916 г. и 11.2.1917 г. командирован в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков. По своим убеждениям отец Андрей не хотел брать в руки оружие. Дойдя до Святейшего Синода, с большим трудом он добился разрешения отправиться на фронт священником. Ему был дан отпуск для вступления в брак и принятия сана.

19 июля 1917 г. он обвенчался с Екатериной Петровной Петровской, родной сестрой его духовного друга и наставника священника Сергия Петровича Петровского. 20 июля 1917 г. прапорщик армейской пехоты студент Московской духовной академии командирован в распоряжение протопресвитера Военного и Морского духовенства. 1 августа рукоположен во диакона, 6 августа 1917 г. — во иерея.

Был на фронте в составе 106-го Уфимского пехотного полка. После октябрьского переворота вернулся в родной город Сенгилей, где служил в Покровском соборе. 10.12.1922 г. возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем этого же собора.

В 1923 г. уклонился в обновленчество, что в конце 1924 г. привело к прекращению отношений с духовным другом протоиереем Сергием Петровским, ставшим в Симбирской епархии одним из лидеров «сергиевцев».

В продолжение 20 лет протоиерей Андрей Расторгуев пребывал в обновленческом расколе.

Согласно данным «Каталога русских архиереев-обновленцев» митрополита Мануила (Лемешевского), третья редакция которого опубликована И. В. Соловьевым («Обновленческий» раскол. Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики) и данным протоиерея В. Лавринова (Обновленческий раскол в портретах его деятелей. С. 111) отец Андрей в 1928 г., будучи в браке, был хиротонисан во епископа Сызранского, викария Самарской епархии. Однако В. В. Лобанов в статье «К биографии бывшего обновленческого «архиепископа» Андрея Расторгуева» на С. 72 приводит данные фонда Уполномоченного Совета по делам религий при Совмине СССР (1943–1991 гг.) (Центр хранения документов после 1917 г. ЦГА Москвы. Ф. 3004. Оп. 2. Д 19. Л. 1–9) о том, что протоиерей Андрей Расторгуев с 1925 г. по 1935 г. — обновленческий архиерей в Покровском соборе г. Сызрани Куйбышевской обл., а с 1935 г. по 1941 г. — в городах Александрове, Орехово-Зуеве и Калуге. Также приводятся некоторые расхождения в дате осуждения. Сообщается, что он был осужден не в 1939 г., как указывают другие источники, а в 1941 г. Отбывал наказание в трудовом лагере с 1941 г. по 1942 г., с 1942 г. по 1943 г. — безработный. По воспоминаниям родных отца Андрея: «Был отправлен на строительство железной дороги под Вологду, где находился до лета 1942 г. При перевозе на определенное ему место поселения отстал от поезда в г. Кирове, жил подаянием, попал в облаву, в конце 1942 г. отправлен по месту проживания семьи». Сохранилось письмо супруге Екатерине Петровне о 25-летии супружеской жизни, переданное из г. Кирова в августе 1942 г.

21 декабря 1943 г., по принесении покаяния, был принят Патриархом Сергием в общение в сане протоиерея и назначен настоятелем Воскресенского храма в Сокольниках, где прослужил 25 лет. С окт. 1951 по апр. 1954 г. нес послушание в Берлинской епархии. По возвращении в Москву отец Андрей несколько лет был благочинным храмов Преображенского бла гочиния и состоял членом Учебного комитета при Священном Синоде.

Имел все священнические награды, а также церковные ордена Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Чехословацкой Православных Поместных Церквей.

Об прототиерее Андрее Ивановиче Расторгуеве упоминает известный церковный историк и обновленческий деятель А. Э. Левитин-Краснов (Очерки по истории русской церковной смуты. С. 378–380): «Своеобразным и энергичным человеком являлся Андрей Иванович Расторгуев (и ныне здравствующий, популярный московский протоиерей). "Мужик с характером", сказал про него однажды митрополит Виталий. Действительно, все обнаруживало в архиепископе Андрея властного, деловитого, крепкого хозяина, начиная от синей бархатной рясы, кончая кучерски выбритым затылком. Волжская окающая речь (он был выходцем из весьма известной на Волге старообрядческой торговой семьи), властные окрики на причетников — и наряду с этим елейность, степенность, уставная строгость — от него так и веяло Мельниковым-Печерским. Он любил служить, служил истово, чинно. Его заветной мечтой было построить службу точно по типикону.

Впрочем, Андрей Иванович являлся интеллигентным и начитанным человеком, — продолжает Левитин-Краснов, — хорошо знал сочинения философа В. С. Соловьева, интересовался искусством, живописью, театром и при этом был человеком солидным и рассудительным, питая непреодолимое отвращение ко всему экстравагантному и эксцентричному... Я всегда спрашивал себя, — вспоминает Левитин, — что привело к обновленчеству этого устойчивого, консервативного человека. Однажды я задал этот вопрос своему шефу (обновленческому «первоиерарху» А. И. Введенскому. — Прим. Ред.). "Ну, что вы, какой он обновленец, — получил я быстрый ответ, — просто семейные обстоятельства, но и большинство обновленцев теперь такие»… В самом деле — типикон и обновленчество. Каких только парадоксов не рождает жизнь».

В некрологе, опубликованном в «Журнале Московской Патриархии». 1971. № 5. С. 20. протоиерею Андрею дана следущая характеристика: «был пастырем по призванию. В последние 20 лет его жизни большинство его сослужителей и те, кто общался с ним, знали его как ревностного служителя и неутомимого проповедника, как человека эрудированного. Его отличали исполнительность, требовательность к себе, доброта и снисходительность к людям.

Отличительным свойством его души была глубокая любовь к храму Божиему и богослужению. Он почти постоянно пребывал в храме. Прекрасно знал Церковный устав и творчески применял его в повседневной практике. Службы совершал без спешки и суеты. Любил сам канонаршить за всенощной. Во все воскресные и праздничные дни произносил проповеди, выношенные в уме и сердце. В течение ряда лет после вечернего богослужения в воскресные дни объяснил весь Новый Завет на основе святоотеческих толкований. Если отец Андрей был свободен от чреды священнослужения, он все равно неукоснительно приходил к началу утренних и вечерних служб, становился на клиросе и читал, и пел. В течение всей своей жизни отец Андрей не брал отпуска для отдыха, считая, что священнослужитель, только будучи больным, может не бывать в храме. В последние годы было заметно, что отец Андрей уже начал готовиться к смерти. В ночь под праздник в честь иконы Богоматери "Нечаянная Радость" отец Андрей, причастившись Святых Христовых Таин, после таинства елеосвящения мирно отошел ко Господу».

В составлении биографической статьи использованы сведения, предоставленные внучкой протоиерея Андрея Ивановича Расторгуева — Марией Кирилловной Расторгуевой.

Архивные источники

-

Канцелярия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. № 02/66 от 30.01.2024 г. М. К. Расторгуевой : [ответ на запрос о наградах прот. Андрея Расторгуева] // Личный архив М. К. Расторгуевой

-

Личное дело студента Московской духовной академии Расторугева Андрея Ивановича // ЦГА Москвы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 3402

Литература

-

К биографии бывшего обновленческого «архиепископа» Андрея Расторгуева / Лобанов В. В. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. № 10. С. 71–76