Пимен (Благово Дмитрий Дмитриевич), архимандрит

- Дата рождения: 28.9.1827

- Место рождения: г. Москва

- Дата смерти: 9.6.1897

- Место смерти: Итальянское королевство, г. Рим; похоронен на кладбище Тестаччо (Римское некатолическое кладбище)

Родственники

- отец — Благово Дмитрий Калинович (1783–1827)

- мать — Благово (Янькова) Аграфена Дмитриевна (1794–1865)

- жена — Благово (Услар) Нина Петровна (1841–1914), дочь языковеда, члена-корреспондента Петербургской АН, генерал-майора Петра Карловича Услара (1816–1875). Развод состоялся в 1882

- дочь — Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна (1859–1930). Замужем за профессором Казанского университета Дмитрием Корсаковым (с 1879)

- сын — Благово Петр Дмитриевич (1861–1862)

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Фотографии

Дмитрий Благово

Дмитрий БлаговоИст.: Благово Д. Д. // Дмитровский край

Нина Благово, супруга. Кон. 1850-х – нач. 1860-х

Нина Благово, супруга. Кон. 1850-х – нач. 1860-хИст.: Благово Д. Д. // Дмитровский край

Дмитрий Петрович с дочерью Варварой. Сер. 1860-х

Дмитрий Петрович с дочерью Варварой. Сер. 1860-хИст.: Благово Д. Д. // Дмитровский край

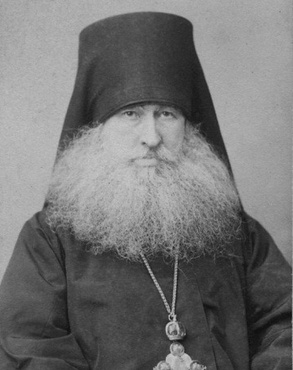

Архимандрит Пимен (Благово). 1890-е

Архимандрит Пимен (Благово). 1890-еИст.: Благово Д. Д. // Дмитровский край

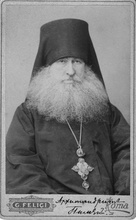

Архимандрит Пимен (Благово)

Архимандрит Пимен (Благово)Ист.: ru.wikipedia.org

Могила архимандрита Пимена (Благово) на кладбище Тестаччо в Риме. 2000-е

Могила архимандрита Пимена (Благово) на кладбище Тестаччо в Риме. 2000-еИст.: Благово Д. Д. // Дмитровский край

Подробная биография

Пимен [Благово Дмитрий Дмитриевич; 28.9. 1827, Москва[1] – 9.6.1897, Рим], архимандрит, мемуарист, поэт, историк, библиофил. Происходил из древнего дворянского рода, известного с XV века. Его предки были связаны кровными узами с Баташевыми, Волконскими, Вяземскими, Милославскими, Римскими-Корсаковыми, Татищевыми и другими известными фамилиями. Крещен священником Лукой в московской церкви Благовещения на Бережках. Восприемники: отставной полковник князь Владимир Михайлович Волконский и бабушка Елизавета Петровна Янькова, вдова подпоручика. Отец, Дмитрий Калинович Благово (1783–1827), умер вскоре после рождения первенца. Прекрасное, высоконравственное воспитание дала мальчику высоко образованная мать, Аграфена Дмитриевна Благово (1794–1865) при содействии опекуна, статского советника Николая Петровича Римского-Корсакова (1772–1853) и крестной бабушки Елизаветы Петровны Яньковой (1768–1861). Первоначальные, очень хорошие знания в объеме школы (владел французским, немецким, английским и итальянским языками) получил дома, в имении Горки, Дмитровского у. Московской губ. В 1845 г. поступил на юридический факультет Императорского Московского университета, который окончил в 1849 г. Гражданскую службу начал 15 октября 1849 г. в канцелярии Московского гражданского генерал-губернатора А. А. Закревского. Перемещен почетным директором Дмитровских богоугодных заведений 15 мая 1852 г. и состоял в этой должности до 1860 г., когда вышел в отставку в чине титулярного советника и целиком посвятил себя литературному творчеству.

В 1857 г. Д. Д. Благово венчался с баронессой Ниной Петровной Услар (1841–1914), дочерью языковеда, члена-корреспондента Петербургской АН, генерал-майора Петра Карловича Услар (1816–1875). Брак, в котором родились дочь Варвара (1859–1930) и умерший в младенчестве сын Петр, оказался несчастливым и коротким. Смерть годовалого сына в 1862 г. вызвала глубокую семейную депрессию, усугубленную неожиданным уходом жены, развод с которой состоялся только в 1882 г. Усилила драму последовавшая в 1865 г. кончина любимой матери, что окончательно укрепило его мысль о желании посвятить оставшуюся жизнь служению Богу. Этому решению безусловно способствовала прежде всего атмосфера глубокой религиозности, окружавшая его с раннего детства и, возможно, знание того, что среди его предков были священнослужители: митрополит Иосиф (Иван Максимович Римский-Корсаков), митрополит Игнатий (Иван Степанович Римский-Корсаков), архиепископ Феодосий (Федор Михайлович Яновский).

Он поступил в число послушников Николо-Угрешского монастыря 1 декабря 1867 г. Это было время, когда благодаря преподобному Пимену (Петру Дмитриевичу Мясникову) обитель, где подвизалось 94 человека, переживала подлинный расцвет и, по словам святителя Филарета (Дроздова), сделалась второй Лаврой. Новый послушник поселился в основанном для ревнителей особых подвигов скиту в честь апостолов Петра и Павла. Здесь на покое жил знаменитый игумен Антоний (Бочков). В одном из писем он так охарактеризовал обстановку той поры «...в Скиту очень покойно. Братия (человек 13), добрая и спасающая... В скиту нашем добрый товарищ: московский дворянин, знающий многие языки, бывший на прошлогодней выставке раздавателем Евангелия, человек голубиного характера и еще стихотворец. Он составляет историю Угреш...»[2] На эту работу его благословил настоятель монастыря, с которым у него сразу сложились искренние и теплые отношения. Однако пребывание в монастыре проходило нелегко, о чем свидетельствовал игумен: «...он раб всей братии. Его можно даже поколотить, и пономарь, его сосед, и прислужник, частенько его бранит, просто ругает, а О<тец> Д<митрий>, старинный барин, платит за это тем, что выхлопатывает увольнение бешеному мальчишке...»[3]. Спустя два года после поступления в монастырь, 5 апреля 1870 г. по указу Моск. Дух. Консистории Дмитрий Дмитриевич пострижен в рясофор.

По прошествии тринадцати лет, он, по собственному желанию и с благословения митрополита Макария (Михаила Петровича Булгакова), 16 декабря 1880 г. поступил в число братства в Толгского I класса Ярославского монастыря, где 12 июня 1882 г. епископом Ярославским и Ростовским, преосвященным Ионафаном (Иоанном Наумовичем Рудневым) был пострижен в монашество и наречен Пименом, в память о его недавно скончавшемся духовном наставнике архимандрите Пимене. Посвящен в иеродиаконы 5 декабря 1882 г., в иеромонахи 6 декабря 1882 г. В сан архимандрита возведен митрополитом Исидором (Иаковом Сергеевичем Никольским) в Александро-Невской Лавре 23 ноября 1884 г. и назначен настоятелем учрежденной в 1823 г. русской церкви во имя Святителя Николая Чудотворца при Императорском посольстве в Риме. Приехав в столицу Италии сообщил в письме баронессе А. Л. Боде от 5 июня 1885 г., что «я благополучно прибыл в Рим 1 февраля <1885 г.>; через четыре часа по приезде служил всенощную, а на другой день литургию <...> Церковью я остался весьма доволен <...> с посланником я сошелся с первого свидания, и с тех пор мы в самых приязненных и хороших отношениях. В начале марта я представился королю (Умберто I), а в апреле — королеве (Маргарете), был принят ими весьма приветливо и не только благосклонно, но и радушно и почетливо. Посещал музеи в Ватикане. Одежду монашескую я не снимал, везде хожу в клобуке и в кресте, и не замечаю, чтобы кто-либо относился ко мне враждебно <...>. Я доволен моим пребыванием в Риме <...>»[4].

На берегах Тибра он провел все последующие годы, однако неоднократно приезжал и на Родину. В июле–октябре 1892 г. совершил большую поездку, во время которой посетил Петербург, Ярославль (Толгский монастырь), навестил семью дочери, жившей с мужем в Казани. Будучи в Москве, 3 августа, по совету Владыки представлялся Великому Князю (вероятнее всего, Сергею Александровичу. — Авт.), который принял его «весьма приветливо» и даже неожиданно спросил: «Ведь это Вы автор «Рассказов бабушки»? Очень интересно, так и переносишься в прошлое столетие»[5]. В конце сентября участвовал в праздновании 500-летия Троице-Сергиевой Лавры, во время которого митрополит Московский и Коломенский Леонтий (Лебединский) благословил его иконою и «фототипическим» Новым Заветом, отпечатанным в количестве 150 экземпляров с древнего Евангелия Святителя Алексея. В Рим он вернулся 24 октября 1892 г. и на следующий день служил литургию в присутствии Великокняжеской четы Великого князя Владимира Александровича и его супруги. Благодаря его стараниям и заботе о паломниках при посольстве был основан русский странноприимный дом Св. Станислава[6], где можно было бесплатно жить неделю.

Среди соотечественников архимандрит Пимен приобрел известность своими проповедями и пользовался большим уважением не только у членов русской колонии, но и у католического духовенства. В 1893 г. его служение было отмечено награждением орденом Св. Анны II степени[7]. О своей реакции на это событие он так сообщил в письме от 23 июля 1893 г. своему давнему другу, члену-корреспонденту Императорской Петербургской АН, известному церковному историку Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому: «Благодарю за поздравление с гражданским привеском, которому вовсе не рад, т. к. этим служебным мирским побрякушкам не придаю никакого значения. Для монаха приятны два рода крестов приличных: невидимые, даруемые нам от Господа; и наперсные, жалуемые нам от Государя по Его Личному усмотрению»[8]. И присовокупил, что сожалеет о необходимости в будущем являться с орденом 2–4 раза в год на некоторые обязательные церемонии. Последний раз архимандрит Пимен побывал в России осенью 1896 г.

Его кончина 9 июня 1897 г. в Риме была скоропостижной и неожиданной, поскольку всем казалось, что он отличался отменным здоровьем. Похоронен там же на кладбище A catholic (Теstaccio). На надгробной плите высечено: «Прiидите ко Мне вси труждающiися и обремененнiи, и Азъ упокою Вы. Матф., гл. 11, ст. 28 Архимандритъ Пименъ. В миру Дмитрiй Дмитриевич БЛАГОВО. Род. 28 сентября 1827 г. Скончался 9 июня 1897 г.» Могила сохранилась.

Дочь, Варвара Дмитриевна, в 1875 г. окончила с шифром (с отличием) Московское училище ордена Св. Екатерины, в 1879 г. венчалась с Дмитрием Александровичем Корсаковым (1843–1920), известным историком, в последствие членом-корреспондентом Петербургской АН. Работала библиографом в Румянцевской библиотеке. Единственный сын от этого брака, Константин Дмитриевич Корсаков (1883–1942), окончил физико-математический факультет Московского университета и Петровскую сельскохозяйственную академию, был репрессирован по «делу Чаянова». Его внучка Ольга и внук Дмитрий живут в Москве.

Уже в раннем возрасте у Дмитрия проявились литературные способности. Первое стихотворение, сохранившееся в его архиве, датировано 1845 г. Поэзия, история и мемуаристика были областями основных интересов Д. Д.Благово. Поэтическое наследие отца, по мнению его библиографа В. Д. Корсаковой, состоит из пяти разделов[9]. Первый, озаглавленный «Из Евангелия», содержит стихи на евангелические сюжеты — Спаситель у Закхея, Мытарь и фарисей, Грешница и др. Второй — «Подражание псалмам». В него включено поэтическое изложение псалмов 12, 14, 53, 126, 127, 138. Третий — «Духовные стихотворения». В их числе «На смерть близкого», «Когда я в раздумье гляжу на могилу...», «Вечность» и др. Четвертый — «Думы», пятый — «Лирические стихотворения». В большинстве стихов последнего раздела, многие из которых автобиографичны, преобладают элегические мотивы или страницы, посвященные природе. Особое место в его творчестве на религиозную тему принадлежит поэме «Инок» (1875), основанной на личных переживаниях. Многие произведения публиковались как отдельным изданием («Духовные стихотворения», 1874), так и в 20 номерах журнала «Воскресные рассказы» 1875, 1876 гг. В ранних стихах Дмитрия Дмитриевича ощущается влияние творчества профессионального литератора, графини Е. П. Ростопчиной (1811–1858), знакомство с которой состоялось в 1857 г. Поэтесса посвятила ученику обширное стихотворное послание «Начинающему автору». Его перу принадлежат также пьесы «Начинающему консерватору» и «Москва 1880 г.». Наибольшую известность П. принесла мемуарная книга «Рассказы бабушки», снабженная раскрывающим ее содержание подзаголовком: «Из воспоминаний пяти поколений. Записанные и собранные ее внуком Д. Д. Благово». Она была впервые опубликована в журнале «Русский вестник» в 1877–1878 гг. Написанная прекрасным литературным языком, содержащая множество интереснейших сведений об известных персонах и событиях описанного времени, книга принадлежит к числу лучших образцов мемуарной литературы.

До отъезда в Италию архимандрит Пимен активно проявил себя и в исторической науке, выступал в периодической печати, особенно в «Русском архиве» и «Чтениях Московского общества истории и древностей российских», членом которого он состоял. Его труды посвящены либо описанию подмосковных, хорошо знакомых автору монастырей — Николо-Угрешского, Толгского, либо биографиям видных служителей Церкви — блаженного Августина; старца Иова (Иосифа Петровича Серебряникова), иеромонаха Николо-Угрешского монастыря; Святителя Димитрия (Туптало), митрополита Ростовского и Ярославского; архимандрита Павла (Петра Ивановича Глебова), наместника Троице-Сергиевой Лавры. Эти глубокие исследования позволили ему с полным основанием стать одним из основателей Русского генеалогического общества.

Благодаря знакомству еще в детстве с богатой домашней библиотекой отца, он рано пристрастился к чтению, научился ценить книги и со временем стал известным библиофилом, в домашней библиотеке которого находилась значительная коллекция эльзевиров и даже хранились издания 1500-х гг. В свободное от службы время часто посещал букинистические магазины, не изменив этой привычке и после переезда в Рим. Несколько десятков приобретенных им там ценнейших книг он отправил в столичную Императорскую Публичную библиотеку.

Источники:

Изд.: Два стихотворения. СПб., 1858; О значении монашества в истории России. СПб., 1869; Ист. очерк Николаевского Угрешского общежительного муж. мон. М., 1872; Духовные стихотворения. М., 1874; Дворцовое село Остров. Ист. описание. М., 1875; Инок. М., 1875; Сказание о житии и подвигах блаженного Августина, епископа Иппонийского (354–430). М., 1876; Описание торжества, происходившего в Николо-Угрешском монастыре 16-го октября 1878 года. М., 1879; Архимандрит Пимен, настоятель Николо-Угрешского монастыря. Биогр. очерк. М., 1881 (1883); Рассказы бабушки. СПб., 1885; Как отливали московский Царь-колокол. М., 1881; Ярославский Толгский мон. М., 1883; Старец Иов, в схиме Иосиф, иеромонах Николо-Угрешского мон. М., 1884; Краткое сказание о житии, трудах и творениях Святителя Димитрия, митрополита Ростовского и чудотворца. (1651–1709). Ярославль, 1884; Архимандрит Павел. Наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Биогр. очерк. М., 1892; Старец Алфей. М., 1899.

Журн. Воскресные рассказы. (1875, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 1876, №6), Семейные вечера. (1883, кн. 1, 2), Чтения для детей. (1875, № 1).

Лит.: Загоскин С. М. Воспоминания. Ист. вестн., 1900, № 2. С. 506–507; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 46. С. 609; Орнатская Т. И. Рассказы Е. П.Яньковой, записанные Д. Д. Благово. В кн. Рассказы бабушки. Л., 1989; Русские писатели 1800–1917. Энц. слов. М., 1989. Т. 1. С. 274; Талалай М. Г. Монах, историк, поэт. К 100-летию со дня смерти архимандрита Пимена (Благово) // Русская мысль. Париж. 11.9.1997. № 4188; Благово Н. В. Шесть столетий рода Благово. СПб., 2007. С. 86–87; Горовой Д. Архимандрит Пимен (Благово) // Угрешский вестник. 2008. № 6/

Некрологи: Исторический вестник. 1897. С. 618; Новое время, 21 июня 1897; Волжский вестник, 14 июня. Прибавление к церковным ведомостям. 1897. № 26.

Архивы: РГИА. Ф. 797. Оп. 66. Ед. хр. 64; РГБ. Фонды 32, 35, 548; РГИА СПб. Ф. 796. Оп. 163. Д. 1818; ИРЛИ. Ф. 119.

____________

[1] РГИА. Ф. 1343. Оп. 17. Д. 3778. Л. 5.

[2] Письма игумена Антония М. А. Башуцкой, жене писателя А. П. Башуцкого. ОР ИРЛИ, 3589, XIX б. 25.

[3] Там же.

[4] РГБ. Ф. 35. Карт. 1. Ед. хр. 13.

[5] ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 581.

[6] Талалай М. Г. Православная русская церковь в Риме во имя Святителя Николая Чудотворца. Рим, 1994. С. 5.

[7] РГИА. Ф. 797. Оп. 66. Д. 64. Л. 24.

[8] ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 581.

[9] РГБ. Ф. 548. Карт. 8. Ед. хр. 83. С. 55.

Текст: Благово Н. В. Шесть столетий рода Благово. СПб., 2007. С. 86–87

Литература

-

Шесть столетий рода Благово / Н. В. Благово. СПб., 2007. 208, [1] с., [1] л. портр.