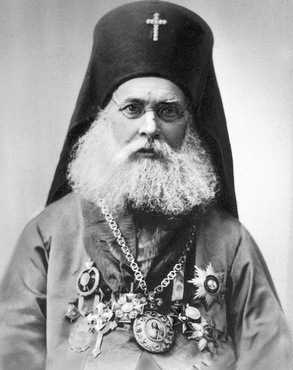

Владимир (Петров Иван Степанович), архиепископ

- Дата рождения: 29.5.1828

- Место рождения: область Войска Донского, станица Федосеевская

- Дата смерти: 2.9.1897

- Место смерти: г. Казань. Погребен под алтарем Благовещенского собора в подземном храме

Родственники

- отец — пономарь Донской епархии, впоследствии был рукоположен епископом Томским и Семипалатинским Платоном (Троепольским) во священника к церкви Улалинской женской общины, где и скончался «от сильных головных ушибов, полученных при падении на бревна в один из несчастных выездов по службе на полудикой лошади» (Прибытие в г. Томск Преосвященнейшего Владимира... С. 534)

- брат — Антоний (Петров), архимандрит, миссионер

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Почетный член Санкт-Петербургской, Московской и Киевской духовных академий (учредил в ней свою именную стипендию для лучшего студента), Казанской духовной академии, Казанского университета, почетный и пожизненный член Православного миссионерского общества, Палестинского православного общества, братства св. кн. Владимира (Берлин), Друштва св. Савы (Сербия) и мн. др. обществ, братств, попечительств и комитетов

Награды

Другие сведения

Руководство Алтайской и Киргизской (с 1882) духовными миссиями (1865-1883)

Архимандрит Владимир был одним из инициаторов создания в Санкт-Петербурге Православного миссионерского общества для содействия Алтайской и Забайкальской духовным миссиям, составил его устав, 21 ноября 1865 года был избран в члены первого совета общества. В 1869–1870 годах по поручению Московского митрополита Иннокентия (Вениаминова) составил новый устав общества, участвовал в работах по открытию отделения общества в Москве.

Одним из наиболее важных событий в жизни Алтайской духовной миссии в период управления ею архимандритом Владимиром было учреждение Филаретовского центрального миссионерского училища в с. Улала (совр. Горно-Алтайск) для подготовки учителей, переводчиков и миссионеров. Училище, первоначально существовавшее на средства начальника миссии, переняло метод обучения у Казанской центральной крещенотатарской школы, разработанный Н. И. Ильминским. При училище действовали переводческая и иконописная мастерская, последнюю возглавлял иеромонах Антоний (Петров), брат архимандрита Владимира. Лучшие выпускники направлялись для продолжения образования в Казанскую инородческую семинарию. В 1879 году в училище воспитывались 18 мальчиков.

Архимандрит Владимир активно способствовал переводу богослужебных и других христианских книг на алтайский язык, с 1866 года совершал богослужения на алтайском языке. В 1876 году по инициативе и под председательством начальника миссии и при содействии Н. И. Ильминского начали работу Алтайская переводческо-цензурная комиссия и типография, осуществлявшие перевод, цензуру и издание книг на алтайском языке (Евангелие от Матфея, жития святых, последование всенощного бдения и пр.). Еще прежде по инициативе архимандрита Владимира и под его руководством были изданы в Синодальной типографии в Санкт-Петербурге и в Казани с помощью переводческой комиссии при брастве свт. Гурия Казанского «Алтайско-русский букварь с книгой для чтения» (СПб., 1868), «Евангелия воскресные, читаемые на литургии» (СПб., 1868), «Последования святого Крещения» (СПб., 1868), «Грамматика алтайского языка с алтайско-русским и русско-алтайским словарями» (под ред. Н. И. Ильминского, Каз., 1869), 5 назидательных притч свящ. Михаила Чевалкова (Каз., 1875), алтайского писателя и переводчика, сотрудника Алтайской миссии.

На средства архимандрита Владимира были открыты центральная миссионерская больница с аптекой, приют для детей в Улале и многое другое. Ему удалось добиться через Казенную палату трехлетней податной льготы для новокрещеных алтайцев, а через Томскую губернскую администрацию — выборности волостных старшин (зайсанов), прежде занимавших свои должности пожизненно, а также независимости новокрещеных селений от зайсанов-язычников. По его просьбе и по ходатайству афонского иеромонаха Арсения (Минина) из Афонского Русского Пантелеимоновского монастыря в миссию был прислан список чудотворной афонской иконы вмч. Пантелеимона с частицей его мощей. Святыню из Томска крестным ходом, длившимся с 6 августа по 1 октября 1879 года, донесли до Алтая, где ее встретили несколько тысяч крещеных алтайцев, икону поставили в главной миссионерской церкви Всемилостивого Спаса в Улале. Позднее икона прославилась чудотворениями и чтилась не только православными, но также старообрядцами и даже алтайцами-язычниками.

В 1866 году Алтайская духовная миссия имела 11 церквей, 10 школ, число новокрещеных составляло 5 тыс. человек. За время руководства архимандритом Владимиром Алтайской и Киргизской миссиями было обращено в Православие из язычества, ислама и старообрядчества 6679 человек, он лично крестил 408 язычников и мусульман. Были созданы три новых отделения миссии (Катандинское, Чулышманское и Мрасское). К 1879 году в 10 отделениях миссии действовало 28 церквей и молитвенных домов, более 20 школ, основаны 19 новокрещенских селений, что позволяло кочевникам переходить к оседлому быту. Алтайская миссия получила более 30 новых зданий в Улале и Бийске. После перемещения центра миссии в Бийск в городе был построен архиерейский дом с крестовой церковью, помещениями для певчих, иконописцев, миссионерской библиотекой, залом для внебогослужебных народных собеседований, гостиницей для миссионеров.

Сотрудник миссии священник Василий Ландышев вспоминал: «О. архимандрит был опытный строитель-архитектор. Сами постройки, совершенные под его руководством, свидетелями стоят и по его смерти; между тем, сам он высказывал, что уча плотников и печников, он сам учится [...] Первыми постройками, под наблюдением о. архимандрита были: дом для начальника миссии, с домовой Иннокентиевской церковию наверху, и помещение для первой, двухклассной Филаретовской школы миссии, открытой и устроенной им, с квартирой для наставников и других членов школы; потом храмы в Чопоше, Мыюте, Александровке и в Улале — большой храм Всемилостивого Спаса, на постройке которого он буквально сидел каждый день, с раннего рассвета и до поздних потемок, кроме праздничных дней, или изготовления почты и других безотлагательных важных дел [...] Макарьевский храм и Сайдыпский молитвенный дом построены при его же содействии; последний — в память пятидесятилетия с основания Алтайской миссии о. архимандритом Макарием» (Воспоминания о Преосвященнейшем Владимире... // Томские епархиальные ведомости. 1900. № 21, миссион. отд. С. 20, 21, 22).

«В обращении со служащими в миссии о. архимандрит Владимир был строг как начальник, но милостив, как отец. Вступив на кафедру епископа Бийского, он стал еще добрее: вникал в положение всех и каждого, даже причетников с их семействами и толмачей. Да и с простым народом и с более знатными мира сего, он умел поговорить и подействовать на всех и каждого так, что и до днесь, если не все, то многие вспоминают с любовью, как о действиях, так и о словах его, глубоко отпечатлевшихся в сердцах многих» (Там же. С. 22). Миссионер священник Иоанн Ландышев приводит в статье «Памяти архиепископа Владимира...» (С. 3–15) полное отеческой любви письмо епископа Ставропольского Владимира к некоему Сергею Павловичу, инородцу, сотруднику Алтайской духовной миссии, которого он еще мальчиком привел в ограду Христову.

При расставании с Алтайской духовной миссией архимандрит Владимир составил «Молитву алтайского миссионера» (Проводы из г. Бийска Преосвященнейшего Владимира на кафедру Томскую... С. 555), ставшую его духовным завещанием.

~~~

В преклонные годы Владыка посвящал досуг пчеловодству и садоводству. На казанской архиерейской даче он устроил 200 ульев усовершенствованной конструкции, в демонстрационном стеклянном улье пчелы лепили соты в виде креста и митры.

22 июля 1897 года архиепископ Владимир открыл 3-й Всероссийский миссионерский противораскольнический и противосектантский съезд в Казани. Через неделю он заболел и вскоре умер в загородном архиерейском доме. Свое имущество архиерей завещал Улалинскому монастырю, обширную библиотеку — Казанской духовной семинарии. Погребен под алтарем Казанского Благовещенского собора в подземном храме, созданном по его инициативе, на указанном им месте.

Многочисленные неопубликованные труды архиепископа Владимира, хранившиеся в рукописном отделе библиотеки Казанской духовной академии и впоследствии утраченные, использовались преподавателями академии в своих сочинениях по истории алтайцев, калмыков и миссионерской деятельности.

~~~

Владыка был «человеком мягким, сердечным, способным к трогательной и продолжительной привязанности к людям (...) Его набожность и благоговение перед предметами веры не подлежат сомнению; его до глубины души возмущала всякая небрежность в богослужении и он обыкновенно не знал никакого лицеприятия, если по долгу архипастыря ему приходилось иметь дело с подобными проступками (...) Не любил выступать с печатным словом. Когда у него просили что-нибудь для обнародования, он шутливо объявлял себя "малограмотным". Должно быть, печать требовала слишком много уступок и неискренность являлась бы здесь прямою, неизбежною необходимостью. Оттого он всегда предпочитал в своей пастырской деятельности изустное слово, изустное наставление, пользуясь таким образом преимуществами простой, сердечной беседы пред сочиненной проповедью» (Памяти Высокопреосвященного Владимира, архиепископа Казанского... С. 6, 8, 12).

Архивные источники

Сочинения

-

Записки алтайского миссионера за 1866–1867 гг. // Духовная беседа. 1868. № 7. С. 169–175 ; № 8. С. 200–206 ; № 9. С. 225–230; № 10. С. 259–262 ; № 11. С. 286–290

-

Поездка на Чулышман // Духовная беседа. 1868. № 6. С. 145–146

-

Речь перед началом молебствия, при открытии Миссионерского общества, произнесенная... 21 ноября 1865 г. // Духовная беседа. 1865. № 50. С. 477–485 (отд. изд.: СПб., 1865)