Балина Елена Алексеевна

- Дата рождения: 1876

- Место рождения: г. Москва

- Дата смерти: 1945

Родственники

- муж — Балин Валентин Асигкртитович (1869/70-1934 гг.), происходил из семьи известных текстильных промышленников, которым принадлежали в разное время до десяти фабрик во Владимирской губернии

- дед — Постников А. М., почетный гражданин Москвы, поставщик Императорского двора, основатель одной из крупнейших в столице фабрик золотых, серебряных и бронзовых изделий, выполнявшей важные заказы по оформлению церковных интерьеров, в том числе и для Храма Христа Спасителя

Образование

Места служения, должности

Преследования

Фотографии

Е. А. Балина. 1898.

Ист.: Архив семьи Ильиных

Е. А. Балина. 1898.

Ист.: Архив семьи Ильиных

Елена Алексеевна и Валентин Асигкритович Балины. 1898.

Ист.: Архив семьи Ильиных

Елена Алексеевна и Валентин Асигкритович Балины. 1898.

Ист.: Архив семьи Ильиных

Балина Е. А.. 1898.

Ист.: Архив семьи Ильиных

Балина Е. А.. 1898.

Ист.: Архив семьи Ильиных

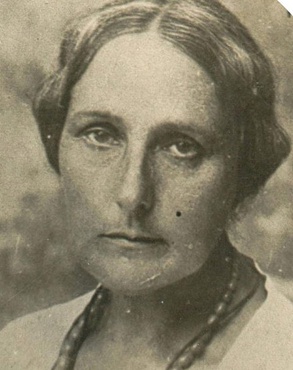

Е. А. Балина. 1931 г. Ист.: Архив семьи Ильиных

Е. А. Балина. 1931 г. Ист.: Архив семьи Ильиных

В.А. Серов. Портрет Е.А. Балиной. 1911. Нижегородский государственный художественный музей

В.А. Серов. Портрет Е.А. Балиной. 1911. Нижегородский государственный художественный музей

Балина Елена Алексеевна. Фото из архивного следственного дела. 1931 г.

Балина Елена Алексеевна. Фото из архивного следственного дела. 1931 г. Ист.: Новомученики, исповедники ...

Другие сведения

«В 1898 году ... Елену, выдали замуж за молодого, интересного, энергичного миллионера Валентина Асигкритовича Балина (1869/

Это одно из немногих частных зданий дореволюционной России, в которых полностью сохранились интерьеры и обстановка. Сейчас в нем находится резиденция посла Турции, и судить о его роскоши и разнообразии отделки можно только по фотографиям и описаниям. Но даже они впечатляют. Каждое помещение оформлено в духе определенной эпохи - от готики до модерна. Стены особняка во времена первых владельцев украшали живописные полотна признанных мастеров Серебряного века. Причем собрание Балиных позволяло периодически менять экспозицию.

В отличие от подлинного облика дома бытующие легенды о хозяине-купце, якобы застрелившемся, подобно герою Ф.М. Достоевского Рогожину, не имеют к реальной истории никакого отношения12. Следовало бы навести справки, прежде чем публиковать подобные небылицы, порочащие память людей. Тем более что невымышленная судьба бывает драматичнее любого романа.

На самом деле в особняке на Никитской жила вполне нормальная семья - любящие родители, вырастившие троих детей. Муж был крайне занятым человеком, часто уезжал по делам фабрики. Елена воспитывала дочерей и сына, выполняла светские обязанности, но в то же время стремилась реализовать себя как личность. Обладая артистическими и вокальными способностями, она упорно осваивает сценическое искусство. Учится театральному мастерству у знаменитой актрисы Малого театра Гликерии Федотовой, с которой в течение многих лет потом поддерживает близкое знакомство, а также у Е.Б. Вахтангова и А.И. Сумбатова-Южина. Занимается сценическим танцем с бывшей балериной Большого театра, педагогом-хореографом А.А. Джури. Берет уроки вокала у известной оперной певицы В.Н. Петровой-Званцевой. Ее успехи настолько очевидны, что примадонна предлагает Балиной совместную поездку на гастроли в Прибалтику. И Елена на рижской сцене (в Москве при ее положении в обществе она позволить себе этого не могла) с успехом исполняет партию Любаши в опере Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста".

Параллельно Елена осваивает дыхательную гимнастику йогов под руководством первого в России преподавателя системы трехфазного дыхания Ольги Лобановой. Но не из-за постановки голоса, а из-за более серьезной семейной проблемы Балиных - туберкулеза. Эти навыки очень помогли ей в жизни, а Лобанова, кстати, после революции продолжила обучение дыхательной практике уже в Кремле.

Другое серьезное увлечение Елены Балиной - философия. Профессора университета приезжали летом в Ачкасово для занятий с хозяйкой имения. Одним из ее преподавателей был Иван Александрович Ильин. Позже жизнь вновь сведет их вместе. Этот круг общения не мог не оказывать влияния на ее личность.

Встреча с Валентином Серовым состоялась благодаря Надежде Петровне Ламановой, которую знала вся Москва как лучшую портниху и талантливого модельера. С семьей Серовых у Ламановой были давние связи, она являлась приятельницей его матери и как раз в 1911 году попросила художника написать ее портрет к своему 50-летию. Елена Балина была одной из ее постоянных клиенток, так же как Е.П. Носова и ГЛ. Гиршман. Она хотела заказать Серову свой портрет для подарка мужу. Ламанова не только договорилась с художником, но и предложила для сеансов свое ателье на Тверской. Отсюда понятно, почему интерьер написан так обобщенно. Известно, что заказные работы при отсутствии собственной мастерской он писал в домах моделей. Но в таком случае подарок уже не стал бы неожиданностью.

Вместе с Серовым Надежда Петровна придумала и необычный наряд Балиной. Учитывая, что до наших дней сохранилось очень небольшое количество ее работ, портрет представляет в этом плане интерес для художников-дизайнеров, равно как и для историков моды. Ничего похожего среди опубликованных костюмов Ламановой не встречается. Собственно, это было даже не платье, а именно костюм, сконструированный из полотнищ синей, белой и черной ткани, собранных у пояса и украшенных серо-белым орнаментом. Благо в мастерской всегда находилось достаточно разнообразных материалов, чтобы подобрать нужную автору цветовую гамму.

В туалете Балиной есть что-то ориентальное, хотя и не в стиле Бакста. Скорее он ассоциируется с традиционной японской сине-белой гаммой и отчасти напоминает по фасону кимоно. В то же время в сочиненном костюме налицо элементы европейского модерна, усиливающие в самом портрете черты этого стиля.

Уже не раз отмечалось, как внимательно и принципиально подходил художник к выбору одежды своими заказчиками, как интересовался современной модой. Возможно, работая именно над портретом Балиной, в 20-х числах октября Серов слушает в ателье Ламановой лекцию французского модельера Поля Пуаре и присутствует на показах новейшей парижской моды.

Более подробные сведения о том, как проходили сеансы, не сохранились. Кроме одного, но важного момента. Когда работа подходила к концу, заказчица была удивлена, что выглядит намного старше своих тридцати трех лет. Возможно, предвидя реакцию мужа, в ответ на ее недоумение Серов сказал: "Вы дальше будете похожи". Так не раз происходило с его моделями. Особенно часто оставались недовольны этим обстоятельством женщины. И проницательный мастер неизменно им отвечал примерно то же самое. Дальнейшая история это обычно подтверждала.

Как и многих других людей на рубеже веков и смене эпох, судьба поделила жизнь Елены Балиной на «до» и «после» революции. Но и «после» она, как могла, поддерживала семью и близких людей. У себя в московском доме, который у них отбирали поэтапно, она устраивает "философские пятницы", где собирается небольшой круг интеллектуальной элиты и читает лекции И. А. Ильин. Тогда для него все другие двери были закрыты.

Однако в 1925 году особняк передали под посольство Турции. Семью Балиных переселили на 2-ю Мещанскую в крохотные проходные комнаты. Удивительно, но им оставили все картины, которые были отданы на время Н.И. Рождественской, жене живописца и дочери бывшего управляющего имением Балиных в Ачкасове. Серовский портрет, как особую ценность, Елена сама поместила на хранение в Румянцевский музей, не зная, что ее ожидает. Это, по свидетельству родных, произошло в конце 20-х. Потом он ненадолго перешел в собрание Третьяковской галереи, откуда в 1929 году поступил в Нижегородский государственный художественный музей.

... В 1933 году в порядке частичной амнистии ей было разрешено проживание в Костроме, куда из Бутырской тюрьмы отпустили умирать ее мужа. Он был арестован уже после нее, от него требовали выдачи ценностей, пытали. Там же, в Костроме, собралась почти вся большая семья, кроме сына, работавшего на московском заводе. Из Томска приехала с детьми старшая дочь Вера после ареста ее мужа, выдающегося ученого Р. С. Ильина, расстрелянного в 1937-м. Сначала семья снимала комнату, потом на деньги от проданных картин, которые тогда стоили очень недорого, удалось купить небольшой дом с огородом, который спас их во время войны.

По рассказу Ольги Ильиной, внучки Елены Балиной, она была прекрасна и в зрелом возрасте, всегда сосредоточенная, погруженная в себя, очень молчаливая, глубоко верующая: "Мы, дети, не знали ее ласки, но она подарила нам правильную русскую речь, дыхательную гимнастику со спокойной уверенностью в том, что наше здоровье в наших руках, и с возможностью помочь людям, а также замечательный образ мудрой старости. ... Она находила так необходимые слова ободрения, утешения для людей, близких ей, была для них опорой, воплощением женственности и достоинства, стойкости и мужества. Всегда подтянутая, изящная, в белоснежной полотняной кофте, с крупными янтарными бусами на шее"» (Ирина Антонова. Серовские женщины: портреты и судьбы // Третьяковская галерея. - 2015. - № 3. – С. 48.)