Иннокентий (Вениаминов Иван Евсеевич), митрополит, святитель

- Дата рождения: 26.8.1797

- Место рождения: Иркутская губ., Верхоленский уезд, с. Анга

- Дата смерти: 31.3.1879

- Место смерти: г. Москва. Погребен в Троице-Сергиевой лавре, в церкви Филарета Милостивого

Прославлен Священным Синодом Русской Православной Церкви 6.10.1977 г. Память совершается 31 марта/13 апреля, 23 сентября/6 октября, в Соборе Московских святителей (5/18 октября), Соборе Московских святых (26 августа/8 сентября), Соборе Радонежских святых (6/19 июля), Соборе святых Санкт-Петербургской митрополии (3-я Неделя по Пятидесятнице) и Соборе Сибирских святых (10/23 июня)

Родственники

- отец — Попов Евсевий, пономарь

- жена — Вениаминова (Шарина) Е. И. (ум. в нач. 1840 в Иркутске), венчание состоялось в 1817

- дети — семеро

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

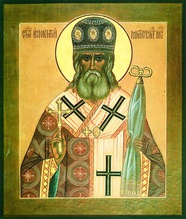

Фотографии

Епископ Иннокентий (Вениаминов). Литография. 40-е гг. XIX в.

Епископ Иннокентий (Вениаминов). Литография. 40-е гг. XIX в.Ист.: Православная энциклопедия. Т. 22. С. 710

Епископ Иннокентий (Вениаминов). Портрет. 1841 г.

Епископ Иннокентий (Вениаминов). Портрет. 1841 г.Ист.: Православная энциклопедия. Т. 22. С. 709

Митрополит Иннокентий (Вениаминов) (справа), его сын свящ. Гавриил и внук Евсевий. Фотография. 1879 г.

Митрополит Иннокентий (Вениаминов) (справа), его сын свящ. Гавриил и внук Евсевий. Фотография. 1879 г.Ист.: Православная энциклопедия. Т. 22. С. 708

Митрополит Иннокентий (Вениаминов). Портрет. Посл. треть XIX в.

Митрополит Иннокентий (Вениаминов). Портрет. Посл. треть XIX в.Ист.: Православная энциклопедия. Т. 22. С. 712

Другие сведения

В 1814 г. ректор архимандрит Павел (Некрасов) присвоил Ивану Евсеевичу новую фамилию — Вениаминов в память о недавно скончавшемся Иркутском епископе Вениамине (Багрянском).

«От Господа стопы человеку исправляются

(Псал. 36, 23).

В Бозе почивший архипастырь, однажды, отъезжая в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде, сказал мне при прощании, со свойственною ему оригинальностью выражения, следующее: „Я уезжаю. Может быть, назад приеду, а может быть, меня и привезут. В последнем случае, дайте знать, чтобы при погребении моем речей не было; в них много похвал. А проповедь по мне скажите: она может иметь назидание; и вот вам текст для нее: От Господа стопы человеку исправляются“. То же подтвердил он мне и за несколько дней до своей кончины.

Таким образом, волей и завещанием самого почившего, нам указаны предмет настоящего слова и цель его. Предмет: раскрытие явленных в его протекшей многолетней жизни особенных путей Промышления о нем Божия; цель: научиться из его примера вере в ту великую истину христианской жизни, что Господь направляет пути человека, и безпрекословной покорности Святой Его воле во всех обстоятельствах нашей жизни.

Митрополит Иннокентий родился в 1797 году от беднейшего сельского причетника Иркутской епархии и назывался Иоанн Вениаминов. Образование он получил в Иркутской семинарии. „Учился я хорошо, говорил он, но чистого ржаного хлеба (без мякины) до выхода из семинарии не пробовал“. По окончании курса в 1817 году, он был рукоположен во диакона и затем вскоре (1821 года) во священника к Благовещенской церкви в Иркутске. Здесь через три года совершилось его призвание на миссионерское служение. Разскажем это важнейшее событее в жизни почившего его собственными словами: „Слыхал я, говорил он, о миссиионерах, о дальних их путешествиях и для просвещения язычников; но никогда на это дело не обращал особенного внимания. Но вот получаю я, вместе с другими, от епархиального начальства письменное приглашение на миссионерское служение на Алеутские острова. Только прочитал я его, как будто бы что поворотилось в моей груди, и я тут же объявляю своими домашним: я еду. Ни слезы родных, ни советы знакомых, ни опасения трудностей дальнего пути и ожидающих меня лишений, ничто не доходило до моего сердца; как будто огонь горел в моей душе, и я легко разстался с родиной и не чувствовал трудностей утомительнейшего путешествия“.

Чрез шестнадцать лет трудов на избранном поприще, Вениаминов въ сане протоиерея является в Петербург просит Св. Синод о рукоположении епископа в просвещаемый им край. Там он получает известие, что оставленная за многие тысячи верст супруга его скончалась и многочисленная семья его, оставленная отцом, не имеет при себе и матери. Куда, судя по чувствам человеческим, должно было стремиться его сердце? Оно влекло его к семье, а власть церковная предложила ему отрешиться от семьи, принять монашество и стать тем епископом новой паствы, которого он просил. Он, верный своему призванию, избирает последнее. Слыша голос Божий в событиях, он пошел туда, куда Господь стопы его направил.

Миссионерские труды почившего известны всему свету. Он проезжал громадные пространства по снегам, тундрам и горам, на собаках и верхом, терпя холод, голод и жажду; выносил морские бури и опасности потопления. Он созидал Церкви, учреждал миссии и училища, переводил на инородческие языки священные книги, был другом и советником правителей наших владений в Америке, позже уступленных Соединенным Штатам, и в Восточной Сибири, участвовал в устройстве края, в созидании городов. Вечным памятником на берегах Восточного Океана остались ему не только учреждения церковного характера, но и названия его именем — Иннокентиевскими — некоторых местностей и урочищ, данные в честь его светскими властями. В этих трудах и подвигах в сане епископа проведено им еще двадцать восемь лет.

Третий знаменательный поворот в его жизни было возведение его в сан митрополита Московского, неожиданное для всех нас и еще более для него самого. Насколько это было выше помышлений человеческих, докажет следующее обстоятельство. Незадолго до кончины блаженныя памяти митрополита Филарета, архиепископ Иннокентий писал ему из Благовещенска на-Амуре, прося его дать ему приют на старость в одном из Московских монастырей, вероятно с тою целью, чтобы провести последние годы жизни на покое, в кругу образованного общества и ученых людей. Филарет отклонил эту просьбу под тем предлогом, что Иннокентию, как основателю новых Церквей, надобно на поприще его деятельности и положить свои кости. И вот, немного лет спустя, Иннокентий является в Москву не на покой, а преемником Филарета. Это воспоминание не обидно будет для великой памяти митрополита Филарета, если мы вспомним слова Господа: яко же отстоитъ небо от земли, тако отстоитъ путь Мой от путей ваших и помышления ваша от мысли Моея (Ис. 55, 9).

Какую же, однако, можно видеть связь прежней миссионерской его деятельности со служением его на Московской кафедре? Вспомните учреждение в Москве, вскоре по прибытии его сюда, Православного Миссионерского Общества. Это Общество по тому развитию, какое оно получило в течение девяти лет под председательством великого миссионера, выходит совершенно из ряда учреждений, носящих подобное имя. Вот чем ознаменовалось его существование: Православный русский народ узнал, чтó такое миссии и где они у нас, и для чего они; в каком они положении, чем стесняется их деятельность и чем может быть оживлена.

Миссионерские станы умножены, миссионеры обеспечены; инородцы, кроме постоянных крещений свыше двух тысяч ежегодно, крестятся по три тысячи за один раз; отмечены сила и пути магометанской пропаганды; на дело миссионерское употребляются такие суммы, каких прежде и представить невозможно было; а главное, народ привыкает почитать своею святою обязанностию вспомоществование делу распространения и утверждения Православной веры. Таким образом, митрополит Иннокентий, руководимый Промыслом Божиим, отсюда сделал для миссионерского дела то, о чем он сам на месте своей прежней деятельности и помыслить не мог и чего никто другой сделать был не в состоянии. Этим делом, которого истинную цену мы сами теперь не довольно еще понимаем, достойно увенчалась его миссионерская деятельность.

Но в богатой природе митрополита Иннокентия нашлись силы и для деятельности на кафедре, не имеющей исключительно миссионерского характера. Прежде всего, он принял к сердцу и старался облегчить нужды местного духовенства и бедных этого сословия. Он озаботился благоустройством духовно-учебных заведений своей епархии, много содействовал решению трудного вопроса о приобретении домов духовенства в собственность Церквей, устроил новую обширную так называемую Островскую богадельню, обезпечил благотворительные учреждения Сергиевой Лавры, спас от крушения Покровскую общину, собирал всевозможный крохи для пособий заштатным духовным, их вдовам и сиротам. Он привлек к себе любовь не только духовенства, но и паствы своею добротой, доступностью, простотой обращения. Он явил в себе образ любвеобильного отца-пастыря и своим примером разрушил искусственные преграды, установившиеся преданием между епископами и паствами, и приблизил первых к последним, являясь всюду, где можно и полезно быть, и принимая личное участие во всем, в чем можно и нужно принимать участие пастырю Церкви, обязанному в христианских отношениях быть душою своей паствы. Этот достолюбезный его образ так глубоко напечатлелся у всех нас в воображении, что мы, при воспоминанни о нем, невольно представляем его себе не иначе как отцом, встречающим всех нас как детей, с любовию, приветливостью и лаской.

Но труды и заслуги митрополита Иннокентия принадлежат истории; их нельзя с достаточною полнотой описать в кратком слове.

Держась указанного нам им самим направления, мы перейдем ко внутренней стороне его жизни, с целию уяснить себе, как сложился его духовный образ на тех путях и в тех трудах, которые указуемы были ему Промыслом Божиим.

Почивший архипастырь был богато одарен от природы. Он имел ум ясный, проницательный, гибкий, хотя воспитание и не дало ему той особой склонности и способности в отвлеченному мышлению и системе, какую сообщает высшее научное образование и которая, кстати скажем, часто делает умы и безплодными, а иногда и вредными в действительной жизни. Под влиянием указанной ему деятельности, его ум получил характер практический, с особым оттенком практического творчества или зиждительности. Понять потребность времени и обстоятельств, приискать средства, необходимые для ее удовлетворения, исполнить задуманное с решительностью и быстротой, разрешить затруднения, примирить противоречия, сблизить крайности, — все это составляло редкую способность и особенность его ума. Она и выразилась в созданных им учреждениях, в Сибири и здесь.

При таком направлении ума, особенным образом сложился и его взгляд на Церковь и ее нужды. Осмелимся сказать, что это был взгляд апостольский. Он знал, что нужно со стороны пастыря народу христианскому, как подойти к нуждающемуся в духовном просвещении, в помощи и утешении, как направить жизнь христианскую по канонам церковным - в воспитании, быту семейном и общественном, в духовных упражнениях, указанных Церковью для нравственного преуспеяния; но им всегда овладевал страх за благо Церкви при виденных им попытках привести в так называемый систематический порядок жизнь церковную. Он глубоко понимал, что человеческая система, развивающая с неумолимою последовательностью предвзятые начала управления церковного, всегда грозит погасить в христианских обществах свободные проявления духа человеческого и затруднить доступ к душам верующим духа благодати, который идеже хощет дышет (Ин. 3, 8).

Отсюда объясняется и та простота в обращении, которая так поражала нас, особенно сначала, в почившем архипастыре. Это не была простота недалекого человека, который не может вам дать больше того, что вы находите в нем с первого раза. При живости ума, речь митрополита Иннокентия отличалась остроумием и игривостию, по той простой причине, что природная способность сама выбивается наружу, а сдерживать себя с целию обратить речь в методически строгую, при которой человек сам себя слушает и следит за собою, он не находили нужным, да и не привык на том просторе, где протекла бóльшая и лучшая часть его жизни. Оттого его речь дышала искренностию и тотчас приближала вас к нему, давала вам смелость, приобретала ваше доверие. Но нужно было только коснуться предмета, имеющего особенную важность, преимущественно относительно Церкви, как лицо архипастыря, его речь, все приемы его обращения мгновенно изменялись. В нем сейчас являлся пастырь с сильными духом ревности, суждения его поражали вас силою духовного опыта, слово его становилось властным. Духовная личность митрополита Иннокентия сложилась вне условий и искусственной обстановки нашей общественной жизни: сердце его было чисто, намерения он имел всегда добрые, им не руководило ни самолюбие, ни тщеславие; искать у людей ему было нечего, рисоваться пред другими он не имел ни причины, ни цели; он являлся наружно тем, чем был внутренно: прямым, честным, искренним, любвеобильным и благожелательным пастырем.

По нравственному характеру, он был человек дела и труда, на подвиг, на лишения и на терпение всегда готовый, к себе неумолимо строгий, неустанно деятельный. Многие задавали себе вопрос: по каким побуждениям он оставался на действительной службе при слабости, а под конец и совершенной потере зрения, и не удалялся на покой? Потому что, при его живой природе и деятельном уме, для него слово покой равносильно было слову: смерть. В одно время, помышляя удалиться в Гефсиманский скит, он говорил: „Там, по крайней мере, продолжительная служба; я меньше буду празден“. Во время болезни, слушая доклады по делам, он говорил: „меня дела отвлекают от мысли от болезни“; и когда, уже приближаясь к смерти, он не мог встать с кресла и, на вопрос свой: нет ли новых дел? получил в ответ: “владыко, не думайте о делах, успокойтесь“, — он с грустью, склонив голову, сказал: „Скучно“!

Прости, архипастырь и отец наш, добрый, кроткий, любвеобильный! Благодарим Господа за Его милости и благопромышление, явленные в твоей жизни, — чего ты и желал, конечно: завещавая нам возвестить во всеуслышание, как обрел тебя Господь в глубине безвестности и бедности, какими одарил тебя дарованиями, какими трудами укреплял и возвышал твою душу, какие великие дела благословил совершить тебе и какими неисповедимыми путями привел тебя из отдаленнейших окраин отечества на престол Московских святителей. Память твою почтит Церковь, заслуги твои не забудет отечество, а Верховный Мздовоздаятель, как пастырю подвигом добрым подвизавшемуся, да воздаст тебе венец правды (2 Тим. 4, 8). Мы молим Господа о упокоении твоей души; моли и ты Его, аще обрящеши дерзновение, да утверждает и расширяет Церковь Православную, которой ты так ревностно служил; да хранит от бед наше отечество, которое ты так горячо любил, и да умножает в стране нашей пастырей и граждан, подобных тебе. Аминь» (Слово при погребении высокопреосвященного Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского [Произнесено 5 апр. в Моск. каф. Чудове монастыре преосвящ. Амвросием, еп. Дмитровским] // Московские епархиальные ведомости. 1879. № 16. С. 128–130).