Михаил (Чуб Михаил Андреевич), архиепископ

- Дата рождения: 18.2.1912

- Место рождения: Санкт-Петербургская губ., г. Царское Село (Детское Село)

- Дата смерти: 25.4.1985

- Место смерти: г. Тамбов, погребен на Петропавловском кладбище г. Тамбова около церкви

Родственники

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

Фотографии

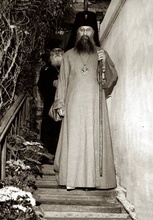

Епископ Михаил (Чуб). 1954 г.

Епископ Михаил (Чуб). 1954 г. Ист.: Мир между христианами явится прочною основою мира во вселенной … С. 38

Епископ Михаил. 1960-е гг.

Епископ Михаил. 1960-е гг. Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе). С. 36

Архиепископ Михаил (Чуб). 1960-е гг.

Архиепископ Михаил (Чуб). 1960-е гг.

Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе). С. 37

Встреча архиепископа Михаила в одном из сельских приходов.

1960-е гг.

Встреча архиепископа Михаила в одном из сельских приходов.

1960-е гг.

Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе). С. 37

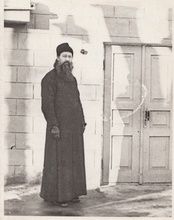

Епископ Михаил

в одной из заграничных поездок. 1950-е гг.

Епископ Михаил

в одной из заграничных поездок. 1950-е гг.

Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе) С. 38

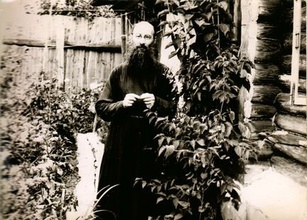

Архиепископ Михаил во дворе епархиального управления.

1960-е гг.

Архиепископ Михаил во дворе епархиального управления.

1960-е гг.

Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе). С. 37

Архиепископ Михаил за богослужением

в Покровском соборе г. Тамбова. 1970-е гг.

Архиепископ Михаил за богослужением

в Покровском соборе г. Тамбова. 1970-е гг.

Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе). С. 38

Епископ Михаил (Чуб) со студентами и преподавателями

Ленинградской духовной академии.

Епископ Михаил (Чуб) со студентами и преподавателями

Ленинградской духовной академии.

Ист.: Мир между христианами явится прочною основою мира во вселенной … С. 42

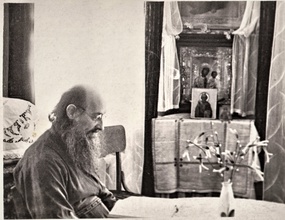

Архиепископ Михаил (Чуб) в своей келье

Архиепископ Михаил (Чуб) в своей келье Ист.: Исторические снимки русского духовенства и монашествующих. Ч. 1

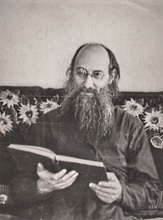

Архиепископ Михаил (Чуб)

Архиепископ Михаил (Чуб) Ист.: Исторические снимки русского духовенства и монашествующих. Ч. 1

Архиепископ Михаил (Чуб)

Архиепископ Михаил (Чуб) Ист.: Исторические снимки русского духовенства и монашествующих. Ч. 1

Архиепископ Михаил (Чуб)

Архиепископ Михаил (Чуб) Ист.: Исторические снимки русского духовенства и монашествующих. Ч. 1

Архиепископ Михаил (Чуб) с сестрой и племянницей

Архиепископ Михаил (Чуб) с сестрой и племянницейИст.: Исторические снимки русского духовенства и монашествующих. Ч. 1

Сестра архиерпископа Михаила (Чуба) с дочерью

Сестра архиерпископа Михаила (Чуба) с дочерьюИст.: Исторические снимки русского духовенства и монашествующих. Ч. 1

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий (Васнев) совершает заупокойную литию на могиле архиепископа Михаила (Чуба)

на Петропавловском кладбище г. Тамбова в день памяти владыки 25.4.2007 г.

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий (Васнев) совершает заупокойную литию на могиле архиепископа Михаила (Чуба)

на Петропавловском кладбище г. Тамбова в день памяти владыки 25.4.2007 г.

Ист.: Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе). С. 39

Другие сведения

Родился в семье диакона (впоследствии протоиерея) Андрея Трофимовича Чуба. «Получив среднее образование в первой трудовой школе Детского Села, Михаил Андреевич обучался с 1930 года в Заочном гидрометеорологическом институте, а затем — в Заочном институте иностранных языков, который окончил в 1940 году.

Способности к языкам, рано проявившиеся у владыки, были присущи и его родителям. Позднее он отмечал, что своим исследованием о священномученике Мефодии он во многом обязан родителям, и особенно матери, знавшей несколько европейских языков. Архиепископ Михаил в совершенстве владев французским, немецким и английским, знал другие европейские языки, а также древнееврейский» (Высокопреосвященный Михаил, архиепископ Тамбовский ...).

В 1935 г. родители Михаила были высланы в Казахстан на 5 лет. К нему самому никаких обвинений не предъявляли, но «он не старался остаться на месте, оставил хорошую службу и поехал с родителями, чтобы облегчить их тяжелую участь» (О Чубе А. Т. — Пешковой Е. П...). Впоследствии им удалось добиться перевода в г. Рыбинск Ярославской обл. Там Михаил работал преподавателем иностранных языков в танковом училище (в период примерно 1942–1947 гг.). Был удостоен правительственных наград: награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»

С 1947 по 1950 гг. будущий архипастырь обучался в Ленинградской духовной академии, получив степень кандидата богословия за работу «Святой Мефодий Олимпийский. Его жизнь, творение и богословие». Исследование и богословское осмысление творений священномученика Мефодия стали делом всей жизни владыки Михаила.

«Промыслом Божиим владыке Михаилу суждено было принести немалую пользу Церкви не только своей научно-богословской работой, но и участием в различных общецерковных мероприятиях международного уровня» (Роль епископа Михаила (Чуба) ...).

Служение владыки Михаила выпало на период новой антирелигиозной кампании и богоборчества. «В качестве главного оружия в борьбе со строптивым священнослужителем власть широко использовала нравственную дискредитацию личности владыки Михаила. Где бы он ни служил, местная власть обязательно разворачивала соответствующую кампанию. Архипастыря обвиняли в наличии "сожительницы из дворян" (особо подчеркивалась недопустимость ее вмешательства в епархиальные дела и тяга к роскоши). Обвинение в сластолюбии, корыстолюбии и честолюбии сопровождалось подсчетом его зарплаты и размеров его дома, содержанием меню его собаки. Все эти сведения собирались для публикации в местных СМИ...

Тем не менее владыка Михаил занимал активную политическую позицию и позволял себе ее демонстрировать в дозволенных рамках. Он продолжал поддерживать переписку с представителями Русской Православной Церкви за рубежом, сотрудничал с редакциями православных журналов, издававшихся Среднеевропейским патриаршим экзархатом в Западном Берлине и Западноевропейским — в Париже...

Владыка Михаил вызывал подозрения у власти, так как "устанавливал подозрительные связи с авторитетами различных церковных объединений" и, что считалось еще опаснее, с представителями антисоветской эмиграции. Как отмечалось в справке КГБ, епископ Михаил был сторонником "реакционных" идей святого Иоанна Кронштадтского, а также разделял взгляды архиепископа Ермогена (Голубева), который выступал с официальными заявлениями о снятии ограничений и государственного контроля над деятельностью духовенства...

Наряду с этим владыка Михаил был священнослужителем новой формации. Он понимал, что в массовом сознании людей за годы советской власти произошли кардинальные перемены и одними открытыми политическими выступлениями можно привлечь только диссидентствующих верующих. Однако амбиции его были гораздо шире — переломить настроение широких кругов советского социума. Чтобы привлечь внимание советских людей к Русской Православной Церкви, Архипастырь стремился сформировать кадры грамотного и талантливого духовенства, в чем и сам преуспел. Он активно занимался наукой, обращая особое внимание на историю Православия. В частности, в 1964 г. он выпустил книгу "Дополнительные сведения о результате находок в Кумране", которая была издана в Париже...

В то же время высокопреосвященный Михаил стремился расширить число прихожан путем общения и с руководителями христианских сект на территории края, и с представителями Армянской Церкви, и со старообрядцами. Он расширил штаты духовенства, обеспечивая их материально.

Высокопреосвященный Михаил был одним из тех, кто в советское время успешно пытался расширить влияние Церкви за счет внешней стороны церковной жизни. О своих приездах он предупреждал заранее лично по телефону всех местных благочинных, которые должны были оповестить всю прилегающую местность о приезде архипастыря. Местную власть буквально приводило в шок то обстоятельство, что духовенство и монахи устраивали роскошные встречи владыке, устилая его дорогу от машины до храма цветами, коврами, платками, подчеркивая почтение и преклонение перед ним.

Архиепископ Михаил придавал особое значение эмоциональному и эстетическому восприятию храмов и церковных служб, поэтому строго следил за своевременной реставрацией церквей и икон, заботился о качестве церковных хоров и не жалел средств на оплату певчим. При нем стали постоянно обновляться и реставрироваться иконы, фрески, церковная утварь ...

Все это способствовало привлечению новых людей, особенно молодежи, в лоно Церкви» (Повседневные практики церковной жизни ... С. 53–58).

Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Ставропольскому краю, где владыка Михаил служил в 1960-е гг., А. М. Нарижный отметил в докладе, что архиепископ Михаил — «ревностный, усердный и умный представитель церковной верхушки, готовый все сделать, чтобы приспособиться к условиям времени, сохранить, а где удастся, то и укрепить положение Церкви» (Архив ЦНЦ. Личное дело архиеп. Михаила (Чуба). Л. 28 — Цит. по: Православная энциклопедия. Т. 45. С. 663).

Протоиерей Владимир Кленин, знавший владыку, вспоминал:

«С самой первой встречи в 1978 году... и до последних дней жизни владыки Михаила меня особенно поражали в нем такие личные качества, как неподдельная человеческая доброта, эрудиция, огромное трудолюбие и исключительный молитвенный подвиг, а лучше сказать — стояние пред Богом...

Когда убеленный сединами владыка перед Престолом Божиим с воздетыми вверх руками возглашал: "Слава Тебе, показавшему нам свет!" или "Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков", казалось, он, несомненно, видит Бога, стоит перед Ним и беседует с Ним. И, что самое главное, у присутствующих создавалась уверенность, что Господь Бог не только слышит верного раба Своего, но и отвечает ему таинственным образом! Радостное состояние, которое ощущали в эти мгновения молящиеся, если и можно выразить, то разве только апостольскими словами в момент Преображения Господня: "Господи! хорошо нам здесь быть..."» (Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе) ... С. 36, 39).

Сочинения

-

Библиография // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 7. С. 68–76

-

Библиография на книгу Курта Аланда «Церковная история в жизнеописаниях» // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 12. С. 71–73

-

Делегация богословов Англиканской Церкви в Советском Союзе // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 9. С. 24

-

Доклад на 3-м Всехристианском Мирном Конгрессе. (Прага, 31 марта 1968 г.) // Журнал Московской Патриархии. 1968. № 5. С. 35–46

-

Дополнительные сведения о результатах находок в Кумране // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. М., 1964. № 48. С. 234–251

-

Древние греческие рукописи Нового Завета (Лекция, прочитанная 18 ноября 1951 года для студентов ЛДА преп. свящ. Михаилом Чубом). Б/м, б/г. 38 с., 23 с. илл.

-

Епископ Игнатий (Брянчанинов) // Журнал Московской Патриархии. 1967. № 5. С. 75 ; № 6. С. 58

-

Епископ Игнатий (Брянчанинов). (К 100-летию со дня рождения). Лекция, прочитанная в актовом зале ЛДА 13. V. 1967 // Машинопись. Л., 1967. 38с.

-

Еще раз о договоре 1466 года // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 4. С. 64

-

Знамение времени // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 4. С. 71–74

-

Значение восстановления Патриаршества в РПЦ (Речь на торжественном акте в Моск. дух. академии 13 мая 1958 года) // Журнал Московской Патриархии. 1958. № 6. С. 73–79

-

Из истории взаимоотношений Русской и Англиканской Церквей // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 10. С. 38

-

Из поучений старца Силуана // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 2. С. 54–58 ; № 3. С. 42–49

-

Иоанн Креститель и община Кумрана // Журнал Московской Патриархии. 1958. № 8. С. 65

-

История восточного монашества IV века : (Лекции). Машинопись

-

К 10-летию открытий на берегу Мертвого моря // Журнал Московской Патриархии. 1957. № 12. С. 54–64

-

«Конституция о Церкви»: (Разбор конституции о Церкви, принятой 2-м Ватиканским Собором) // Журнал Московской Патриархии. 1966. № 5. С. 65 ; № 6. С. 71

-

Лекции по Патрологии, читанные студентам IV курса Ленинградской духовной академии в 1954–55 уч. г. Машинопись

-

Некоторые слова Мефодия Патарского (славянский и русский текст). Машинопись. Л., 1950. С. 53–283

-

Никольский храм и приход в Хельсинки // Журнал Московской Патриархии. 1957. № 3. С. 34–36

-

О минускульном кодексе Четвероевангелия 891 года в Библиотеке Академии Наук СССР. Berlin, Akademie-Verlag, 1968. 198–201 с. Оттиск из сборника «Studia evangelica V.» Edited by F.L.Gross. Berlin, 1968

-

Отношение Русской Православной Церкви к социально-политической жизни : (Доклад на встрече с представителями ВСЦ в Амстердаме) // Журнал Московской Патриархии. 1958. № 9. С. 34

-

Памятники древне-христианской письменности // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 12. С. 56–63

-

Пир десяти дев священномученика Мефодия // Журнал Московской Патриархии. 1974. № 9. С. 67–68

-

Плащаница Смоленского Успенского собора // Журнал Московской Патриархии. 1958. № 4. С. 44–50

-

Преподобный Герман Аляскинский чудотворец // Журнал Московской Патриархии. 1970. № 11. С. 60–72

-

Св. священномученик Мефодий и его богословие. Магистерская диссертация. Машинопись. Л. : ЛДА, 1974. IV. 316, VIII с., 10 с. ил.

-

Святой священномученик Мефодий и его богословие : Автореферат диссертации. Л., 1974. 27 с.

-

Славный путь служения Церкви (к восьмидесятипятилетию Митрополита Ленинградского и Новгородского Григория) // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 3. С. 21–28

-

Слово в неделю 25-ю по Пятидесятнице // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 11. С. 27

-

Слово в неделю 25-ю по Пятидесятнице // Журнал Московской Патриархии. 1969. № 12. С. 32–35

-

Слово на праздник Вознесения Господня // Журнал Московской Патриархии. 1962. № 5

-

Старец Силуан // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 1. С. 48

-

Успенский кафедральный собор в Смоленске // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 7. С. 28–33

-

Учение святителя Тихона Задонского об истинном христианстве // Журнал Московской Патриархии. 1971. № 10. С. 60–75

-

Четвероевангелие 891 года // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 4. С. 43–49