Хитров Михаил Иванович, протоиерей

Богослов, духовный писатель, блестящий знаток Священного Писания и церковной истории, знаменитый проповедник и педагог. Кандидат богословия. Помощник председателя Учебного комитета при Святейшем Синоде, председатель издательской комиссии (1898–1899)

- Дата рождения: 1851

- Дата смерти: 27.4.1899

- Место смерти: г. Санкт-Петербург. Отпевание совершено 29 апреля в С.-Петербурге. 1 мая погребен в московском Донском монастыре

Родственники

-

отец

—

Хитров Иван Георгиевич, священник

мать

—

Хитрова Александра Афанасьевна , скончалась при родах (весной 1876); «погребение совершал ее духовный отец — священник Успенской церкви с. Витенево Московского уезда». (Протоиерей Михаил Иванович Хитров ...)

дочь

—

в 1894 «сдавала выпускные экзамены». (Венок на могилу протоиерея М. И. Хитрова ...)

сын

—

к 1894 «прошел половину гимназических классов и успел зарекомендовать себя надежным учеником». (Там же)

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

Фотографии

Протоиерей Михаил Хитров.

Протоиерей Михаил Хитров.Ист.: azbyka.ru

Помощник председателя Училищного совета при Святейшем Синоде, протоиерей Михаил Хитров.

Помощник председателя Училищного совета при Святейшем Синоде, протоиерей Михаил Хитров.Ист.: Протоиерей Михаил Иванович Хитров ... № 1. С. 13

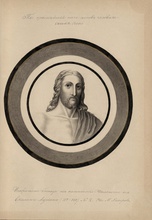

Надпись под рисунком М. И. Хитрова: «Самый ранний способ изображения Спасителя. Рис. № 1».

Надпись под рисунком М. И. Хитрова: «Самый ранний способ изображения Спасителя. Рис. № 1».Ист. всех работ о. Михаила: Образ Господа нашего Иисуса Христа ...

«Ты краснейший паче сынов человеческих. Псал.

«Ты краснейший паче сынов человеческих. Псал.Изображение Господа из катакомбы св. Каллиста из времени Адриана /117–138/. Рис. № 2»

«Истинно пламя огня и звездный блеск светились в Его очах, и величие Божества сияло в лице Его.

«Истинно пламя огня и звездный блеск светились в Его очах, и величие Божества сияло в лице Его.Иероним.

Изображение Спасителя из катакомбы св. Понтиана, III столетия. № 3»

«Изображение Спасителя на медальоне из слоновой кости, найденное Больдетти в катакомбах Домитиллы, IV столетия. № 4»

«Изображение Спасителя на медальоне из слоновой кости, найденное Больдетти в катакомбах Домитиллы, IV столетия. № 4»

«Изображение Спасителя в церкви св. Пуденцианы, IV столет. № 5»

«Изображение Спасителя в церкви св. Пуденцианы, IV столет. № 5»

«Мозаика из древней церкви св. Павла в Риме. Около половины V столетия. № 6»

«Мозаика из древней церкви св. Павла в Риме. Около половины V столетия. № 6»

«Царь славы.

«Царь славы.Изображение Спасителя в храме св. Софии в Константинополе. VI стол. № 7»

«Поясное изображение Спасителя, с камеи из зеленой яшмы. VI столетия. № 8»

«Поясное изображение Спасителя, с камеи из зеленой яшмы. VI столетия. № 8»

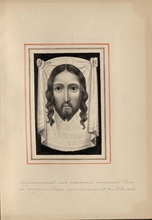

«Нерукотворный лик Спасителя, посланный Им, по преданию, Авгарю, царю Эдесскому. № 9»

«Нерукотворный лик Спасителя, посланный Им, по преданию, Авгарю, царю Эдесскому. № 9»

«Мозаичное изображение Спасителя в церкви св. Аполлинария в Равенне, VI столетия. № 10»

«Мозаичное изображение Спасителя в церкви св. Аполлинария в Равенне, VI столетия. № 10»

«Нерукотворный Образ, с полотна св. Вероники, в Риме. № 11»

«Нерукотворный Образ, с полотна св. Вероники, в Риме. № 11»

«Воскрешение Лазаря, VI века. № 12»

«Воскрешение Лазаря, VI века. № 12»

«Изображение, взятое с императорской далматики, X стол. № 13»

«Изображение, взятое с императорской далматики, X стол. № 13»

«Христос, грядущий на вольную страсть. Изображение VI века. № 14»

«Христос, грядущий на вольную страсть. Изображение VI века. № 14»

«Миниатюра из рукописи Космы Индикоплевста, VIII столетия. № 15»

«Миниатюра из рукописи Космы Индикоплевста, VIII столетия. № 15»

«Весьма древний образ Спасителя. С медали, подаренной папе Иннокентию VIII султаном Баязидом. № 16»

«Весьма древний образ Спасителя. С медали, подаренной папе Иннокентию VIII султаном Баязидом. № 16»

«Изображение Спасителя по Леонардо да Винчи. № 17»

«Изображение Спасителя по Леонардо да Винчи. № 17»

«Изображение Спасителя по Рафаэлю. № 19»

«Изображение Спасителя по Рафаэлю. № 19»

Другие сведения

«О. Михаил скончался на 48 году жизни. Он был в полном расцвете своих сил и своих духовных дарований. Все, кто знал его, ожидали, что он еще много и долго будет работать во славу Божию, на пользу Церкви родной; сам он был преисполнен чисто юношеской энергии, весь пламенел ревностью к тому святому делу, к которому в последнее время был призван высшею церковною властью — служить делу народного просвещения; в его светлом уме назревали уже планы, как и каким путем идти к намеченной святой цели; он весь горел любовью к делу и... можно сказать — сгорел от этой любви... Это был человек, не умевший работать половиною своего сердца: он отдавался делу всецело и беззаветно.

О. Михаил был сын бедного сельского диакона (впоследствии священника) Московской епархии. У его отца было семь сыновей и две дочери. А получал он, как рассказывал покойный, рублей сорок дохода в год. Семейство кормил он руками рук своих. Мать о. Михаила сама возила в Москву на базар ягоды для продажи. Из детей о. Михаил был самый старший. Родители не в состоянии были обучать детей своих в столичных училищах, и Михаил Иванович был отдан, вместе с братом А., в Перервинское духовное училище, где содержание обходилось дешевле. Скоро мальчик выдвинулся из ряда своих товарищей своими способностями, а своим добрым открытым характером расположил к себе не только учителей, но всех товарищей. Те милые, дорогие черты его характера, которые вызвали столько непритворных слез в первые дни после его смерти, намечались уже в юном школьнике. У него, кажется, никогда не было врагов и завистников среди товарищей; его первенство признавалось всеми, а нравственные качества привлекали всех. Он всегда готов был услужить каждому слабому товарищу, помогал в переводах с древних языков, давал советы и указания в нехитрых ученических "сочинениях"...

Товарищи гордились им, как первым учеником, но он ничем не давал чувствовать свое превосходство. Он всегда готов был походатайствовать за товарища пред о. смотрителем или инспектором, попросить учителя. Всегда веселый, благодушный, он как бы вносил в школьную семью своих товарищей что-то родственное, дружеское; если кого постигало какое-либо горе, Миша первый принимал в нем сердечное участие. Это был всем как бы родной человек. Его сделали старшим, но эта перемена нисколько не повлияла на добрый характер юноши: он готов был иногда принять на себя даже чужую вину. Случилось раз, что шалун товарищ пролил целую бутылку чернил. На шум, происшедший по этому случаю, должен был выйти сердитый сосед-наставник. Баловник струсил, но нашелся по своему старший. Молча влетел он в комнату наставника, схватил кипевший самовар и с пресерьезною миною начал разливать воду из него по полу, крикнув другим, чтоб сыпали из печи золу. Образовалась, разумеется, грязь. "Кто это настряпал?" — спросил появившийся в дверях наставник. "Да, как видите", — отвечал с виноватым видом старший: "я воспользовался вашим самоваром, чтоб смыть чернила". "Не ты это сделал, а взял на себя; оставь самовар, а пол пусть вытрет виноватый, и для тебя я не хочу знать его фамилии". Не один раз повторялись такие случаи, и отвести вину от виноватого всегда было торжеством незлобивой души покойного, но за то же и полюбили его все. И мила ему была эта Перерва, милы воспоминания о тех четырех годах, которые он провел здесь.

Спустя 20 лет он посетил Перервинский монастырь в день его годового праздника 9 мая. После обедни он уселся в воротах монастыря, окруженный целою толпою перервинских школьников. Нельзя было без умиления слушать сердечные беседы Михаила Ивановича с этою серою детворою. Казалось, он, известный в то время столичный преподаватель, чувствовал себя в душе тем же бедным перервинским школьником, как и во дни былые; с такою любовью, с таким сердечным интересом расспрашивал он их об их нуждах и делах. А между тем рука его то и дело опускалась в жилетный карман, извлекая оттуда многочисленные двугривенные и пятиалтынные и награждая ими счастливых школьников.

В 1866 году он поступил в Московскую духовную семинарию. Таким же он остался и в семинарии. И здесь он сразу занял первое место в классе и принят был на казенное содержание; скоро ему, как лучшему ученику, стали предлагать частные уроки: уже с первого класса семинарии он мог помогать своему бедному родителю тем, что зарабатывал этими уроками. На этих-то уроках и раскрылись его педагогические способности.

Делать добро было насущною потребностью его чистой души. И он делал добро так просто, так естественно, что то, что для других казалось подвигом самоотвержения, для него было самым обычным делом справедливости. Когда он перешел в 5-й класс семинарии, в ту же семинарию поступал с Перервы его третий младший брат. Для родителей Михаила Ивановича становился на очередь тяжкий вопрос: как содержать его в семинарии, потому что, по правилам тогдашнего семинарского устава, одновременно трем братьям быть на казне не полагалось. Едва выяснилось это затруднение, поставившее в крайний тупик родителей Михаила Ивановича, как он принимает смелое для семнадцатилетнего юноши решение удалиться с казенного содержания, чтоб очистить место для младшего брата, а сам пускается в опасное и неведомое плавание по урокам и кондициям. И что же? Уверенность в своих силах не обманула его. Уроков оказалось в изобилии, и Михаил Иванович, пользуясь квартирой и столом на одном уроке, ходил и на другие, чтоб заработать себе средства на платье, обувь и прочие необходимые принадлежности. Правда, нелегко это давалось ему. Но богатые способности выручали юношу. Запыхавшись, прибежит он, бывало, ранее других в семинарию, пробежит по казенным книжкам заданные уроки, а там — начинается благодушная, полная живого юмора беседа с товарищами.

Быстро пролетели годы семинарского курса; в 1872 году ему предстояло решить вопрос: идти ли в академию или университет? Семинарскому начальству хотелось направить даровитого юношу в академию; но нужда, в какой жил его родитель, требовала от него своего рода новой жертвы. Еще с 4-го класса в семинарии он думал поступить в университет, чтобы иметь возможность помогать родителю своими заработками посредством уроков. Но его родитель решительно отказал ему в своем благословении на такую жертву; послушный сын повиновался и потом был очень благодарен отцу за возможность пройти богословский курс в семинарии.

По окончании курса он решил идти в университет и избрал историко-филологический факультет, как наиболее отвечавший его душевным склонностям, и закончил свое образование так хорошо, что известный профессор, протоиерей Иванцов-Платонов, готовил его себе в преемники по кафедре церковной истории. Но Михаил Иванович не удовольствовался дипломом университетским: его тянуло к родной Церкви, к ее учреждениям, к служению ей хотя бы только путем литературным... И он блистательно выдержал кандидатский экзамен в Московской духовной академии и утвержден был в этой степени с правом представить сочинение на степень магистра без экзамена.

Весною 1876 года, когда Михаил Иванович приготовлялся к своему выпускному университетскому экзамену, вдруг страшный удар поразил его: неожиданно скончалась его мать, оставив половину детей еще малолетними. Надо было видеть горе Михаила Ивановича над гробом своей горячо любимой родительницы, чтобы понять, что значила для него эта потеря. Но даже и при таких обстоятельствах он не растерялся. Он решил взять троих младших братьев к себе с тем, чтобы дать им под своим руководством гимназическое образование. Осенью того же 1876 года он занял место преподавателя в Москве и обложился уроками, как говорится с ног до головы. Кроме занятий в учебных заведениях, продолжавшихся ежедневно с утра до четырех часов, он имел еще массу частных уроков, так что, бывало, являлся домой лишь в одиннадцатом часу ночи.

С 1876 года начинается ряд его блестящих очерков из истории древней Христианской Церкви, сначала в журнале "Странник", а потом и в других духовных журналах. Прекрасно зная древние языки, свободно читая на немецком и французском, он отлично умел пользоваться всеми новейшими источниками по всеобщей и церковной истории и, работая над общедоступным изложением исторических событий, всегда умел писать языком художественным, образным, пока не перешел к сочинениям уже вполне носящим печать художественного изложения. Таковы его рассказы: "Алексий, человек Божий", "Светочи христианства", "Филарет Милостивый", "Цветы с Луга Духовного", "Евстафий Плакида" и др.

Около 1887 года иноки Афонского Пантелеимонова монастыря обратились к пишущему эти строки с просьбою взять на себя руководство и наблюдение за печатанием некоторых творений святителя Феофана Затворника. Не имея возможности взять это дело на себя, я указал им на Михаила Ивановича Хитрова, дом которого был близ той типографии, где печатались издания афонитов. Михаил Иванович не умел отказаться от доброго дела; он познакомился с афонцами, охотно взялся помочь им, и это послужило для него самого великим благодеянием: он был поражен своеобразностью и благодатной силой творений епископа Феофана, и стал усердно изучать их, и так полюбил этого аскета-святителя, что принял самое живое участие не только в издании его творений, но и в судьбе семьи, родной святителю Феофану: когда умер племянник великого подвижника-святителя, оставив после себя четверых круглых сирот, Михаил Иванович нашел им опекуна, устроил дело продажи права изданий афонскому монастырю св. Пантелеймона, с большою выгодою для сирот, а еще раньше, когда скончался святитель-затворник, он тщательно разобрал все его бумаги, нашел истинных ценителей его драгоценной библиотеки, которая теперь составляет памятник святителю в Москве, будучи открыта для всех, желающих ею пользоваться[1].

Когда у меня явилась мысль издать драгоценный памятник духовного назидания, творение Иоанна Мосха "Луг Духовный", Михаил Иванович с любовью взялся сделать новый перевод этой книги с греческого, снабдил его массою (до 1000) примечаний исторических, археологических, географических и других. Перевод этот положил начало новой серии изданий редакции Троицких Листков, — Троицкой библиотеки. 3-ю книгу этой библиотеки составляет также труд о. Михаила: это — "Жизнь пустынных Отцев", творение пресвитера Руфина, перевод с латинского, с предисловием и многими примечаниями. Работая над этими переводами, Михаил Иванович все более и более сам проникался древне-аскетическими воззрениями, все ближе и ближе входил в общение с тою духовною атмосферой, которая составляет основу нашей православной русской жизни. Всегда сердцем любивший святую Церковь, всегда отдыхавший душою в созерцании ее судеб, особенно в родной земле, с такою любовью изображавший великих носителей русского православного духа, каков был Александр Невский, о коем он написал прекрасную книгу, им же самим и иллюстрированную, — он стал питать в себе непреодолимое влечение послужить родной Церкви в том звании, от которого отвлечен был в юности обстоятельствами жизни...

Около 1892 года Михаил Иванович открыл мне, как своему искреннему другу, свое тайное желание — принять сан священный, чтобы удалиться куда-нибудь в село и там посвятить себя пастырскому служению.

— A чем будешь жить? — спросил я его.

— Я буду получать пенсию за свою службу (он был преподавателем всеобщей и церковной истории в разных московских учебных заведениях, между прочим, в 6-й гимназии, в Николаевском институт и др.).

— А сколько ты теперь получаешь?

— С частными уроками зарабатываю до 5000 р.

— A пенсия велика ли?

— Если дослужу до срока, то полная в 1000 рублей. Этого для меня будет довольно, чтобы прожить с семьей. Братья теперь все кончили ученье и стали на ноги (все они во время ученья и жили у Михаила Ивановича, который заменял им бедного отца), сестер устроил, сын идет хорошо в гимназии, только останется дочь пристроить... Сказав это, он вдруг прибавил: "только молчи, брат, до времени. Будем ждать воли Божией".

Около этого времени я просил его написать мне оригинал иконы Спасителя: он был отличный рисовальщик, и с особенною любовью рисовал лик Христа Спасителя. Обладая довольно большим собранием гравюр и фотографий, изображавших Божественный Лик, он часами, бывало, всматривался в них, как бы проверяя, на сколько то или другое изображение соответствует образу Христа, который он носил в своем сердце, копировал их, комбинировал несколько изображений в одно, стремясь выработать известный тип, наконец делал попытки и к самостоятельному творчеству. Можно сказать, что он постоянно писал Лик Господа, как бы стараясь передать полотну то, что было в его душе: кончал одно изображение и начинал тотчас же другое. В этом он так набил руку, что очень хорошо рисовал миниатюрное изображение Господня Лика в течение пяти минут. С благоговением он взял на себя порученное мною дело и просил только помочь ему в этом молитвою. Целый год он писал эту икону; много раз показывал знатокам живописи свою работу, много раз переписывал, с удивительным терпением стараясь перенести на икону то, что глубоко отпечатлено было на его душе... Наконец икона была готова. Нелегко было выполнить ее в гравюре на камне красками. Михаил Иванович много раз сам ездил в литографию, сам руководил гравером, исправлял корректуру, пока, наконец, не добился довольно удовлетворительного сходства копии с оригиналом. Когда икона вышла в свет, преосвященный Николай Японский зараз затребовал ее в количестве 3000 экз. для своей Японской Церкви. Это был праздник для души доброго Михаила Ивановича. Он сознавался потом, что когда писал икону, то иногда доходил до такого напряжения мысли и чувства, что во сне видел себя пишущим, и просыпаясь, спешил к иконе, чтобы отметить то, что удалось ему во сне более, чем наяву.

В 1894 году Михаил Иванович прибыл ко мне в Лавру, чтобы поговеть. Это было в начале Успенского поста, в первых числах августа. За день до праздника Преображения Господня я предложил ему побывать в скиту и принять благословение от святителя Сергия, который в то время имел там пребывание.

— Как я поеду? зачем? — спросил он смущенно. Я ему вовсе незнаком...

Я обещал его представить митрополиту как своего друга детства, сотрудника по изданиям и человека, готового послужить Церкви чем может.

Мы отправились. Святитель принял нас с любовью и беседовал около двух часов, подробно выспрашивая Михаила Ивановича о его прошлом. Когда я сказал, что Михаил Иванович питает надежду со временем принять сан священный, чтобы вернуться в то звание, из коего вышел не своею волею, святитель сказал: "Вот Промысл Божий и возвращает вас теперь на тот путь, с коего не своею волею сошли; а если бы по своеволию туда уклонились, как теперь часто бывает с духовными юношами, то, пожалуй, Господь и не стал бы привлекать назад"...

В заключение нашей беседы владыка милостиво пригласил Михаила Ивановича бывать у него в Москве, когда угодно. "А теперь, — сказал он, — прошу потрапезовать в Вифании, в наступающий праздник Преображения Христова".

Михаил Иванович был так очарован обращением с ним святителя, что потом долгое время находился под впечатлением его беседы, удивляясь его уму, такту, мудрости и властности его слова. Еще более это впечатление усилилось после обеда в Вифании. Все суждения святителя, все, что он говорил, было необычно для Михаила Ивановича: он как бы видел пред собою человека не от мира сего, пред ним как бы воочию стоял один из тех древних мудрых святителей, коих он сам изображал в своих писаниях... Вот что писал он мне на другой день по возвращении из Лавры:

"Спешу поскорее от полноты сердца возблагодарить тебя за светлые и радостные впечатления, которые увез я из обители. Нахожусь под их обаянием и чувствую себя освеженным нравственно... Не подумай и единого слова принять за фразу. Грех тебе будет! Не могу достаточно выразить тебе всей моей благодарности за то, что ты дал мне счастье лицезреть архипастыря. Я всегда считаю своим священным долгом чтить архипастыря Московского, потому что чрез послушание ему посредствуется и мое общение с Церковью. Но я считаю себя особенно счастливым, что мне довелось видеть архипастыря и беседовать с ним.

Как в душе моей я благодарен ему, что на духовной высоте своей он понял мое сокровенное желание видеть его! С каким восхищением, хотя и не без некоторого чувства робости, я смотрел на величавый образ святителя, в котором глубокая духовная мудрость является в сиянии такой благости, такой приветливости! Меня до слез тронуло его поздравление с принятием св. Таин и его архипастырское благословение. За столом я старался не проронить ни одного слова святителя — и признаюсь тебе, все, что я слышал, усугубляло мое глубокое уважение, которое я почувствовал к его особе при первом свидании. Ты, вероятно, знаешь, что одно время я интересовался катакомбами и соединенным с этим — вопросом о погребении у древних христиан, и даже напечатал в 70-х годах статью в "Страннике" по поводу многотомного, но в некоторых отношениях, неудовлетворительного сочинения фон-Фрикена. Но я положительно пришел в восторг, когда предо мною этот вопрос — о покое почивших в Бозе — в таких кратких, но полносильных чертах раскрыт был владыкою, можно сказать, художественно. Не говорю уже о другом, о чем шла наша беседа. Владыка оставил во мне неизгладимое впечатление... Дай Бог подольше пожить ему среди нас! Отрадно чувствовать, что среди шатаний нашего времени стоит у кормила такой кормчий. Еще раз крепко целую тебя и благодарю за все!! Праздник Преображения Господня был истинным праздником для души моей... Кстати: ложась вчера спать, я взял псалтирь. А я люблю читать, где раскроется. Раскрываю и читаю: "одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия"... Прочитал эти слова, закрыл книгу и погрузился в размышления... Но на все Его святая воля — и ей прежде всего следует научиться покоряться. Ей же и ничто и противиться не может".

И воля Божия свершилась: не прошло года, как Михаил Иванович стал иереем... День Преображения был для него как бы решительным поворотным пунктом, после чего он уже не стал скрывать от близких ему людей своего желания быть иереем. Вскоре он посетил митрополита Сергия в Москве. A затем святитель уже стал его сам приглашать и делать ему разные поручения научного характера. Михаил Иванович был его верным беззаветным "послушником". Как бы ни было трудно поручение, как бы ни приходилось много над ним работать, хотя бы и ночи проводить без сна, он на все был готов для святителя. Тем не менее, когда Михаил Иванович подал прошение о рукоположении его во священника к церкви Воспитательного дома, с тем, чтобы быть и законоучителем Николаевского института, почивший владыка выразил как бы удивление: "Да знаете ли, Михаил Иванович, на что вы идете?", — сказал он.

— Знаю, Ваше Высокопреосвященство, — ответил он.

— Ведь вам придется быть не настоятелем, а только вторым священником...

— Я не ищу настоятельства, владыко святый; я ищу благодати священства, о чем давно томится душа моя. Я знаю, что и материально я много теряю, но вижу волю Божию во влечении моего сердца"...

— Если так, то Господь вас благослови...

И 25 марта 1895 года святитель сам рукоположил его в сан диакона, а на другой день, в день Входа Господня в Иерусалим — в сан иерея... Это был единственный случай в Москве рукоположения самим митрополитом Сергием: обычно владыка отсылал всех ставленников к своим викариям. После рукоположения святитель вручил ему служебник, со словами: "Этот служебник обветшал в моих руках". Такое благоволение святителя глубоко тронуло о. Михаила и он записал эти слова на самой книжке.

С великим благоговением принял Михаил Иванович благодать рукоположения. "Страшно немного, — писал он мне незадолго до сего, ответственность пред Богом велика, но Бог видит мое сердце. Если бы Ему не было угодно, Он не помогал бы мне. Его святая воля, Его помощь — вот моя главная надежда. Это, и только это, ободряет меня. С землей, с миром, с суетой, честолюбием — прощаюсь... Сердечная благодарность владыке милостивому... Мною руководит одно желание — быть ближе к Тому, Кто дает цену всей нашей жизни и деятельности... Се — норма! Скажу словом преосвященного Феофана".

С восторгом писал он мне после рукоположения: "Я уже иерей... Что ты пишешь о молитве? Или забуду?! Ты-то меня не забудь! А вот нам с тобой великое утешение: было благодатное явление от нашего образа[2]. В день моего посвящения во диакона — было освящение великолепного, серебряного вызолоченного оклада на нашу икону Спасителя. Конечно — вышло непредумышленно. О моем посвящении знали немногие. Дело было так: одна моя знакомая, получив на Рождество от меня в подарок образ (на бумаге) заболела очень тяжело, так что медик объявил бесполезною медицинскую помощь. Она молилась пред моим образом, ибо полюбила его, и дала обет по выздоровлении сделать оклад. Первое, на что упал ее взгляд, когда она почувствовала себя лучше, был лик Спасителя. Выздоровев, она немедленно исполнила свой обет. Получив об этом известие, я, 26-го, в день посвящения уже во священника, посетил почтенную старушку. Она встретила меня с образом Спасителя. "Вот кто исцелил меня!", — таковы были ее первые слова... Да возрадуется твое сердце, как возрадовалось мое!"

В новом благодатном звании о. Михаил весь отдался служению пастырскому. В Институте он был законоучителем, а в Воспитательном доме — приходским священником. В Институте он старался запечатлеть в душах "будущих воспитательниц" те святые истины, которые были для него дороже всего на земле; в Воспитательном доме он с любовью спускался во все нижние этажи, где витала бедность и горе, и везде являлся ангелом-утешителем, с лаской и любовью беседуя с больными, с теплым участием относясь к их положению. Он не только, бывало, скажет теплое слово матери-родильнице, но и поцелует, благословит новорожденного, — для всех у него было готово слово совета, ободрения и утешения. Утомленный физически, но бодрый нравственно, возвращался он под вечер в первый день Рождества или Пасхи в свою семью. "Меня до глубины души трогает и радует, — говаривал он, — эта чистенькая, прибранная беднота, эта зажженная перед образом лампадка, это благоговейное ожидание священника со святынею. Одно только смущает меня, — прибавит он, бывало: это необходимость принимать от них их гривенники и двугривенные, а не брать нельзя, потому что даются от усердия к Богу, нельзя оскорблять человека в таких чувствах". И он брал с тем, чтобы вернуть беднякам при первой возможности их гроши в той или другой, необидной для них форме. A сделать это ему, как человеку, близко стоявшему ко всем нуждам Воспитательного дома, представлялось немало случаев. Зато и полюбили о. Михаила в Воспитательном доме. Когда он, уходя оттуда, говорил в церкви свое прощальное слово, там слышались рыдания. И на новом месте его служения, вплоть до отъезда его в Петербург, воспитанницы Воспитательного дома каждый большой праздник в значительном количестве являлись на его квартиру с обязательною просфорою в руках, чтоб поздравить своего любимого батюшку и пожелать ему всего хорошего.

Кроме пастырской деятельности в Воспитательном доме, о. Михаил должен был, как сказали мы выше, давать уроки Закона Божия в Николаевском сиротском институте. Сознание важности предстоящего ему дела заставило его посвятить приготовлению себя к нему все лето 1895 года. Конечно, эти приготовления состояли не в приобретении необходимых для законоучителя знаний, — знаний имел о. Михаил слишком достаточно: ему хотелось уяснить себе, во всех его подробностях, самый вопрос о законоучительстве, о положении Закона Божия среди других предметов школьного преподавания, о способе ведения дела и пр. Результатом этих размышлений явился целый ряд его статей в Московских церковных ведомостях, где указанные вопросы рассмотрены во всех подробностях и со всех необходимых сторон[3].

Для воспитанниц его уроки были чем-то новым, небывалым; они жалели, когда кончался урок: такою задушевностью, искреннею верою и благоговением к святому предмету Закона Божия веяло от этих уроков.

Мы видели искренние, непритворные детские слезы над его безвременным гробом, мы слышали их согретые чистым детским чувством, проникнутые глубоким неподдельным горем речи над его останками; нам известны многочисленные рассказы о безграничном благоговении к своему батюшке бывших его воспитанниц, и мы не сомневаемся, не можем сомневаться, что в лице о. Михаила, как законоучителя "не оскудѣ среди насъ преподобный". И пусть скажет любая из его учениц, слушавшая из его уст уроки Закона Божия: разве и над его гробом нельзя с полным убеждением повторить тех же самых слов, которыми заканчивает одну свою статью о. Михаил, припомнив ученическую речь над гробом одного из своих старейших собратов по законоучительству: "О, Твой светлый образ предстанет нам и на одре смерти с теми святыми истинами и обетованиями, какие мы слышали от тебя!".

Но видно для всякого доброделания необходимо испытание посредством скорбей: без этого никакое наше внешнее делание не будет иметь цены в очах "Того, Кто один дает цену всей нашей деятельности". Скоро настало время скорбей для о. Михаила. "Хочешь верь, хочешь нет, — писал он мне однажды, — я человек без всякой политики, враг ее непримиримый, терпеть ее не могу". И вот, может быть, недостаток этой-то "политики", этой мудрости змеиной, и дал повод тем, которые не могут ценить и понимать даже беззаветной пастырской ревности, к тем недоразумениям, который возникли между о. Михаилом и тогдашним начальством Института. Началось с мелочей: о. Михаил, например, заметил воспитанницам, что преклонять колена во время чтения Евангелия не следует; оказалось, что им так было приказано тогдашнею начальницей Института (чего он не знал); замечание о. Михаила не понравилось начальнице, теперь уже почившей...

Не были воспитанницы у всенощной под 8 сентября, о. Михаил спросил одну из надзирательниц — почему не были — и новое неудовольствие начальницы на о. Михаила: "не ваше дело"... И таких мелочей было не мало. Особенно тяжело было вынести доброму о. Михаилу слишком строгое незаконное отношение к воспитанницам на экзаменах и он протестовал, и следствием его протеста было снисхождение к воспитанницам и... неблаговоление к законоучителю, который осмелился возвысить за них голос... С болью душевной рассказывал мне покойный, как хотели строго наказать одну малютку ученицу его за то, что она, читая молитву Господню, опустила прошение: и остави нам долги наша... и, как потом оказалось, сделала это потому, что не успела помириться с подругой, которая ее оскорбила. Горой стал за бедняжку о. Михаил и настоял на своем: девочка была освобождена от наказания.

Положение о. Михаила становилось с каждым днем все труднее; начальство Института уже жаловалось на него митрополиту, который видел его невинность, высоко ценил его пастырскую ревность, защищал его властно, но хорошо понимал и то, как ему тяжело жить в таких условиях. Раз он призывает его к себе и говорит: "всю ночь я думал о вас, о. Михаил: как вас устроить, и вот что придумал: хотите в Филаретовское училище в инспектора?".

"Владыко святый, — отвечал о. Михаил, — вы знаете, что я не по земным побуждениям принял сан священный; если бы даже вы послали в село — с радостью пошел бы".

Святитель ласково улыбнулся тою светлою, согревающею улыбкою, какою только он умел улыбаться, и сказал: "вы мне здесь нужны; очень рад, что вы согласны на мое предложение; так и устроим".

Так и устроил владыка. О. Михаил был переведен в Филаретовское.

Расставаясь с Николаевским институтом, о. Михаил должен был также расстаться и с паствою Воспитательного дома, к которой он уже привык, которую успел полюбить. Не легко было ему сделать это, и лучшим свидетельством того настроения, которое он испытывал в то время, служит его прощальное слово, произнесенное им за последнею литургиею, отслуженною им в церкви Воспитательного дома.

Позволим себе привести некоторые выдержки из этого слова, чтобы охарактеризовать отношения, завязавшиеся между о. Михаилом и его паствою.

"Простите, — говорил между прочим о. Михаил, — но сердце просит раскрыться с неудержимой силой..: Незабвенны впечатления золотого детства! Но здесь я пережил впечатления, которые заслонили все прежнее... и я до гроба не забуду их, я понесу их в вечность.

„Здесь в этом чудном храме я вкусил первые небесные впечатления священства, служения божественной литургии, впечатления, которых не променяешь на сокровища всего мира. Здесь в святом алтаре меня впервые потрясали чувства ужаса за свое недостоинство и чувства невыразимой на языке человеческом радости соединения с Господом, и я всей душей полюбил ваш храм, полюбил, как не любил и родной матери, и никогда не забуду его, не забуду этого небесного образа Христа, Который точно из таинственно-божественного мира вновь является на земле для благословений, не забуду этого полного бесконечной любви Лика, этих благословляющих пречистых рук[4]. Здесь же в этом храме впервые раскрывалась передо мною душа христианская в великие дни говения, здесь со слезами на глазах, полный трепета, я раздавал нетленные дары, залог вечной жизни: я был невыразимо счастлив в эти минуты. Наконец здесь делился я с вами задушевными беседами о Боге, о вечной жизни, о небесных утешениях... Забуду ли все это? Еще раз простите, — сердцу не прикажешь молчать! Признаюсь вам, я любил служить у вас молебны, я радовался, как дитя, когда меня приглашали служить их, и я имел утешение видеть слезы на многих глазах, эти слезы, которые, как евангельские жемчужины, возносились ангелами Божиими к престолу Всевышнего. И все это я приписываю духу искреннего христианского благочестия, разлитому в этом дорогом для меня доме. Да, не смущаясь, скажу: все это ведь было на моих глазах, на моих глазах жила здесь дорогая христианская община, — как же забыть мне все это?

„Скажите мне, чем я мог бы отблагодарить за все это всех вас?

„О, если бы я располагал благами мира! Но к счастью есть на земле еще нечто высшее, это — любовь! Да, я полюбил вас всею душою, с самых первых и до самых последних.

„Не пеняйте ради Бога, что я продолжаю говорить, — мне хочется сказать все, что у меня на душе... Все пройдет, исчезнет земля, сокрушатся небеса, даже вера в будущем веке прекратится, даже надежда: любовь одна не умирает! Пронесутся годы, и другие поколения, другие люди сменят нас на земле; но если кто-нибудь полюбил на земле, если хотя малая искра любви согрела чье-либо сердце, те люди связаны уже на веки, на бесконечную вечность, они уже свои навсегда. Самая смерть не разлучит их: любовь сильнее смерти! О, я с радостью встречу всех вас всегда, везде, но если здесь в эти немногие месяцы в чьем-либо сердце заронилась искра расположения ко мне, мы не разлучимся никогда, мы встретимся в обителях Отца Небесного. A здесь на земле я буду молиться за всех: искренняя молитва имеет страшную силу. Я буду поминать всех вас за каждой литургией, как всегда поминал здесь, буду молиться, чтобы Господь ниспослал вам всякое благо, улучшил благосостояние, чтобы Матерь Божия осеняла всех вас Своим покровом, ширшим облака, и отвращала всякую беду... О, если бы и вы не забыли в ваших молитвах раба Божия Михаила, который пришел к вам с одним только чистым желанием служить вашему спасению!

„Всем сердцем благодарю вас, благодарю за все доброе, мною испытанное здесь, за ваше внимание к моему слабому слову, за вашу ревность к Божией службе.

А меня простите ради Бога, от чистого сердца, если кого-нибудь ненамеренно обидел, — намеренно никого не желал обидеть, — если соблазнил кого словом или поступком, если подал повод к чему-нибудь нехорошему, и еще раз, как великой милости, прошу ваших теплых молитв за меня".

Паства не замедлила откликнуться своим чутким сердцем на теплые прощальные слова своего пастыря. Вот каким приветствием от нее порадован был о. Михаил уже на новом месте своего служения, в Филаретовском училище, по случаю наступившего вскоре после выхода его из Воспитательного дома праздника Рождества Христова.

"Многоуважаемый, дорогой наш Батюшка!

„Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова и призываем милость и все благословения Божии на вас, дорогой наш батюшка, и на ваше семейство.

„Благодарим вас, что вы в такое короткое время узнали и полюбили нас. А мы так полюбили вас, как самого родного, близкого сердцу человека.

„Вы появились среди нас, как добрый ангел со своим могучим, дышащим любовью словом и... скрылись!.. Не видя вас в нашем храме, мы точно осиротели. Сердце сжимается при мысли, что не услышим больше вашего драгоценного слова, которое мы так любили слушать в нашем храме.

„Ваши приветствия, ваши слова, передаются из уст в уста, все только и говорят, что посетил Господь нас горем, нет с нами нашего любящего, дорогого батюшки...

„А эту прощальную обедню можем ли когда забыть!..

Видя, как вы страдали душой, сердца наши на части разрывались, мы готовы были всем пожертвовать, чтобы только удержать вас.

„Простите, многоуважаемый батюшка, за излитые перед вами наши общие чувства: мы все так единодушно к вам расположены. Остаемся с сердечными пожеланиями вам от Бога всех благ земных и небесных!"

Так с глубокой скорбью проводили его из Воспитательного дома. С радостью встретили в Филаретовском. Он здесь нашел ту духовную атмосферу, в которой отдохнул после холодной атмосферы института. Приведем здесь его вступительное слово, обращенное в храме к воспитанницам при первом его служении в Филаретовском училище.

"Божие благословение и сердечный привет вам, дети! — так начал он свою речь. — Не по своей воле, но распоряжение высшего начальства указало мне новое служение на вашу духовную пользу. Однако во всем, что совершается в мире, в малом и в великом, царит воля Божия, без которой даже волос с головы не упадет.

И если вы с теплой, искренней верой, так идущей к вашему возрасту, произносите слова святой молитвы: "да будет воля Твоя!", — то вы с полным доверием посмотрите на совершившуюся в нашем училище перемену.

„У нас будет еще время поближе познакомиться. Теперь же я могу говорить лишь о сердечных желаниях, о моих заветных думах, с какими я каждый раз буду переступать порог училища.

„Прежде всего, я от всей души желал бы, чтобы вы с сердечною любовью учились здесь узнавать святую волю Божию и Его закон. Нет истин выше и прекраснее, как истины веры, и нет ничего дороже их для души нашей. Все другие познания только для настоящей земной жизни. Святые истины веры мы перенесем через порог смерти во врата вечности... Если бы, оканчивая курс учения, каждая из вас могла сказать в душе своей: "Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра!" (Пс. 118, 72).

„Любовь к Закону Божию проявляется в жизни. Весь смысл нашей жизни состоит в том, чтобы жить по-Божьи, творить не свою, часто своенравную, капризную и злую волю, но святую волю Божию. Слепой не поймет, когда ему будут говорить о цветах, глухой не поймет, сколько бы мы ни говорили ему о музыке и пении. Только тот поймет и вкусит всю сладость и всю красоту святых истин веры, кто, с Божией помощью, положит в сердце своем жить по Закону Божию. Тогда только в сердце загорится искра света Божия, которая потом озарит неизреченным счастьем всю душу и осчастливит всю нашу жизнь, несмотря на все временные неудачи. Тогда вы скажете: "Как я люблю Закон Твой! Весь день размышляю о нем!" (Пс. 118, 97).

„Всей душой желал бы я, чтобы вы любили храм Божий, любили посещать его и с теплотой сердечной молиться в нем. Как не любить дома родительского! Но дом Божий — дом нашего небесного Отца. Здесь Очи Его, светлейшия солнца, взирают на вас с бесконечною любовью. Здесь питается и освежается наша душа. Как счастлив был бы каждый из нас, если бы мог сказать о себе: "Господи! Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его! (Пс. 26, 8. 27).

„Если полюбите храм Божий всем сердцем, вы не побоитесь несчастий и зол житейских. Вы понесете сюда радость и горе: радость здесь озарится высшим светом, горе выплачется пред очами Отца Небесного, и нам непонятными, Ему лишь Одному ведомыми путями Он всегда пошлет вам утешение и помощь. Если вы настроитесь таким образом, то вы и ко всякому полезному учению будете внимательны. Нам знания необходимы, чтобы приносить пользу не только себе, но и дорогим нам людям и всему обществу. Большинство из вас — народ небогатый. Но не стыдитесь этого, не печальтесь об этом. Не беден тот, кто любит Бога, кто старается жить по воле Божией, кому Бог помогает в его трудах. Напротив, он богаче многих богатых людей... Трудитесь усердно: приобретая знания, вы получите возможность отирать слезы бедных и несчастных и быть полезными своим близким.

„Паче же всего — возлюбите всею свежестью юной души, всею силою и крепостью Того, Кто возлюбил нас пламенною любовью еще прежде сложения мира, Кто ради нашего блаженства, скрыв бесконечное величие Божества, явился на землю смиренным человеком, подъявшим наши болезни и труды, Кто душу Свою положил за нас, — нашего Бога Спасителя! Отец и мать могут оставить и забыть дитя свое, — Бог никогда не оставляет любящих Его! Пусть с юных лет разгорается в душах ваших чистый пламень любви к Богу, — подобно тому, кто говорил о себе: "Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому" (Пс. 41, 2–3).

„Вот чего желал я вам прежде всего, — да поможет Всевышний моими трудами среди вас показать вам, как искренни эти желания!"

Как видно из приведенной речи-программы, о. Михаил и на новом месте своего служения остался верен своим основным взглядам на законоучительство, и к чести Филаретовского училища следует сказать, что оно в лице своих представителей и учащихся с самого же начала поняло, как следует, стремления о. Михаила и охотно пошло навстречу им.

Наступало лето 1897 года. О. Михаил, утомленный невзгодами последнего времени, нуждался в отдыхе. Он уже нашел себе дачу, перевез туда книги, мечтал уехать с семьей из Москвы тотчас после экзаменов, как святитель Сергий вызвал его к себе и стал просить потрудиться в течение лета на предстоявших второклассных курсах. Организация курсов требовала особенно внимательного отношения к себе: надо было не только положить правильные основы, но и умело применить их к делу, надо было создать для курсов добрые традиции.

Трудность положения увеличивалась еще тем обстоятельством, что слушателями курсов были не простые учащиеся, а люди уже взрослые, со своим собственным мнением и суждением, уже занимающие известное, хотя и скромное общественное положение и уже сами не новички на педагогическом поприще. Особенно важен был правильный выбор руководителя курсов. Нужен был человек, который импонировал бы слушателям не официальным званием своим "инспектора курсов", а своими нравственными, умственными и научными достоинствами... Нельзя не удивляться в этом случае прозорливости и мудрости покойного Московского святителя. В самом деле, о. Михаил соединял в себе все качества, необходимые для того, чтобы сразу поставить курсы на надлежащую ногу, сделать так, чтобы приглашенные на них лица увидели в них не новое бремя, возлагаемое на них взамен летнего отдыха, а великую пользу и для себя и для дела, которому они служат.

Здесь прежде всего важны были уже отмеченные нами ранее свойства личного характера о. Михаила: его способность юношески увлекаться взятым на себя делом, до самозабвения уходить в него, его удивительная способность сближаться с людьми, сразу становиться в простые, человеческие отношения с ними. К этому следует присоединить его многолетнюю педагогическую опытность, его обширные познания и в Законе Божием, и в истории, — предметы, преподавание которых он взял на курсах на себя, его уменье пластично, картинно и в высшей степени ясно излагать трактуемый предмет, — результат его художественного дарования, наконец — и что важнее всего — его глубокую веру, что дело народного образования есть прежде всего дело Православной Церкви, что переживаемый нами исторический момент, пробуждающееся народное самосознание, есть именно то время, когда секира уже лежит при корне, и что упустить этот момент и отдать дело народного образовали в другие руки, с противоположными идеалами, значило бы толкнуть народ в бездну, свести его с его вековых путей на окольные дороги и заставить его изменить своему призванию, как народа-богоносца, как нового Израиля, — призванию, в которое о. Михаил веровал всеми силами своей души.

Очевидно, умудренный жизненным опытом, глубокий ум почившего Московского архипастыря прекрасно понимал о. Михаила. О. Михаил так благоговел пред владыкою, что не посмел даже и намекнуть о необходимом отдыхе. Без колебаний и сомнений принял он на себя тот подвиг, к которому призывал его высокочтимый им святитель. Мы смело говорим: "подвиг", ибо иначе нельзя и назвать того чисто юношеского пыла, той, чуть не до безрассудства доведенной траты сил, которую внес он в порученное дело. Помимо лекторства по двум предметам, что уже само по себе представляло для утомленного зимним трудом и пережитыми испытаниями человека большой труд, он сделался для курсистов всем, чем хотите: нянькой, опекуном, советником, руководителем, слил, одним словом, свое существование с существованием своих подчиненных.

Не говоря уже о деревне, он отказался жить и на своей зимней квартире в Филаретовском училище, а переселился в здание Московской духовной семинарии, где остановились курсисты, и прожил здесь бок-о-бок с ними все лето в одной душной комнате, лишенный привычных удобств правильно устроенной домашней жизни. Все время, свободное от лекций, он проводил в беседах с курсистами обо всем, что волновало и тревожило их педагогическую или человеческую совесть, и каких-каких только вопросов не было затронуто на этих беседах и сколько добрых, на всю жизнь проникающих советов успел посеять о. Михаил, в это знаменательное в его жизни лето 1897 года в сердцах своих молодых, еще чутких ко всякому доброму призыву, собеседников!

Мы не станем говорить уже о том поразительном успехе, который имела деятельность о. Михаила, как лектора по Закону Божию и истории. По общему отзыву слушателей, его слово было в данном случае как золото, которое он искусно выбирал из общей массы педагогических слов и определений. Он умел пойти и дальше, умел быть полезен и самим слушателям в их личной жизни, для собственной души их. Вот, например, какие мысли встретили мы, перелистывая дневники бывших слушателей курсов 1897 года.

"Лекции по Закону Божию производят сильное впечатление: отрадно присутствовать при живых речах убежденного человека. Как-то невольно и незаметно является в эти счастливые минуты дух веры глубокой, сильной... Но к великому прискорбию, часто нападает духовное расслабление, бесконечная тоска, тяжелая скорбь... Является желание видеть в лекторе не только советника в занятиях, но и руководителя в жизни".

А вот другой отзыв:

"Вечером батюшка в занятной комнате отечески беседовал с нами о преподанном им уроке и о таинстве причащения. За последнюю беседу я должен быть признателен на всю жизнь, так как решен был такой вопрос, который часто волновал меня в течение четырех лет"...

Курсы прошли блестяще: учителя и учительницы так привязались к своему руководителю, что плакали расставаясь с ним... Они поднесли ему икону Спасителя в серебряной ризе, а его супруге портрет о. Михаила, рисованный с карточки одним из курсистов же.

Вот с каким прощальным приветствием обратился один из слушателей курсов, Д. Ф. Бажанов, расставаясь со своим руководителем:

"Досточтимый о. инспектор! Мы много обязаны вам. Возвратившись в свои школы, станем мы вспоминать вас, ваши беседы, ваше внимание, ваши лекции, ваше сочувствие, вашу любовь. Вы вникали в каждую нашу мысль и разбирали всякое чувство. Ваш образ вошел в нашу душу и стал незабвенным. Каждое ваше слово в школе станет нам еще дороже. Оно будет утешать нас в те мучительные часы глубокой грусти, которые иногда наступают в избе учителя, когда у сердца нет близкого человека, который мог бы понять скорбь и разделить крест грустной мысли или тяжелого чувства. Теперь, когда возникнет это тяжелое чувство, мы станем вспоминать вас и каждое ваше слово, и то, как вы называли труды наши подвигом. Без внутреннего волнения мы не могли слышать от вас это слово. Мы постараемся, чтобы труд наш был подвигом деятельной, разумной Христовой любви к детям и людям. И, верится мне, это будет для вас лучшей наградой".

О. Михаил отвечал на эту речь между прочим следующими словами:

"Я слышал сейчас ваши добрые, теплые речи обо мне, и теперь мне стыдно признаться, что я с крайней неохотой, с печалью в сердце о потерянном летнем отдыхе, принял на себя обязанность руководить нашими курсами. Если я вскоре же отдался душей общему труду, причиной тому были вы сами. Вы поразили меня, неожиданно, но глубоко тронули мое сердце, когда я встретился с молодым и честным стремлением вашим к полезному труду, с вашей жаждой действительной пользы от курсов. Возможно ли было не откликнуться на это, возможно ли было обмануть ваши надежды? И чем больше знакомился я с вами, чем больше наблюдал, с какою неутомимостью, с каким все возрастающим интересом вы отдавались труду, несмотря на убийственно жаркие дни, тем больше светлело у меня на душе. Меня уже потянуло к вам, я уже рад был находиться среди вас, мне уже отрадно было беседовать с вами, и я точно сам молодел душой среди оживленных и приветливых лиц, и мне припоминались иные годы, и в душе звучали иные песни... И вот теперь настал всему конец! Прощайте! Горько думать, что со многими из вас, может быть, приходится прощаться навсегда!

„Мы вернемся к своим обычным занятиям, мы останемся в городе, при всех удобствах материальной и духовной жизни, а — вы?

„Вам предстоит одинокий деревенский труд, вам предстоит борьба с тяжкой нуждой, с лишениями, с разного рода помехами в темной деревенской среде. Эта дума не раз омрачала мне душу, и тем более трогало меня то, что вы совсем почти не говорили со мной о своих нуждах, но одушевлялись всякий раз, когда речь заходила о детях, об их успехах, об интересах школы, о народном образовании... Спасибо вам за это! Я убедился, что в огромном большинстве вы любите ваше дело. Господь да поддержит вас в этом святом стремлении положить свои молодые силы на дело, полезнее которого теперь нет на святой Руси!..

„Верьте в ваше святое служение, продолжайте любить его всеми силами юной души. Не смущайтесь тем, что вам, может быть, не придется увидать осязательных плодов вашего труда, — трудитесь в верующем самоотречение твердо надеясь на то, что ваш труд все-таки не пропадет даром, что в вашем труде выше всего и прежде всего — воля Господня, что Божие Провидение, без воли коего и воробей не упадет с кровли, и волос не спадет с головы, витает над всякою истинною мыслию, над каждым честным, в духе истины сказанным словом, над каждым честным, добрым стремлением.

„Говорят, хорошо так рассуждать при полной обеспеченности, при благоприятных условиях жизни... А при скудном жаловании, при нетопленной избе, при недостатке в самом необходимом... Что ж? Разве мы все не болеем душою при мысли об этом?! Разве нет у нас сочувствия к вам? Но — поверьте, что есть люди и вполне обеспеченные, и все-таки ничего не делающие или относящиеся слегка, равнодушно к своему делу. Успех всякого дела менее всего зависит от материального достатка, хотя мы вовсе не отвергаем его необходимости. Всякое истинно живое дело творит любовь, святое одушевление, окрыленное молитвой и надеждой на помощь свыше...

„Простите, что я, может быть, утомил вас своим словом... Но сердце нелегко успокаивается при разлуке! И не хочется говорить этого слова! Нет! Проведенные дни соединили нас, вы будете жить в душе у нас, мы навсегда останемся благодарны вам за те светлые, добрые чувства, которые пробудились в нашем сердце...

„И если в деревенской глуши, среди трудовой работы — у вас воскреснет воспоминание о настоящем лете, если в душе у вас шевельнется еще теплое чувство к нам, знайте, — мы услышим его! "Сердце сердцу весть подает", не нуждаясь ни в телеграфе, ни в телефонах!"

Нужно ли прибавлять, что после курсов 1897 года у о. Михаила установились по отношению к бывшим его слушателям не только те отношения, о которых он говорил в конце своей речи. Издавна, уже с молодых лет его жизни, его дом служил местом собрания и братского единения всех его кровных родных. С осени 1897 года, его домашний очаг приобрел и другое значение: кроме близких родных, братьев и сестер, несших к знакомому и дорогому огоньку всякую свою мысль и намерение, под кровом его пенатов появилась и другая, не менее, чем кровная, дорогая ему семья: учителя церковно-приходских школ. И надо было видеть только одному о. Михаилу свойственное радушие, с которым он встречал этих дорогих его сердцу гостей.

Усталый, но духовно удовлетворенный, о. Михаил удалился после курсов на свою дачу — всего на несколько дней...

В своем Филаретовском училище он ревностно стал хлопотать об открытии общества вспомоществования бедным воспитанницам. Знакомый с нуждою с детского возраста, он всею душою старался устроить это благодетельное учреждение и собирал для сего пожертвования между своими бывшими учениками и знакомыми. Бог помог ему в этом добром деле, и общество открылось...

Но недолго пришлось послужить о. Михаилу и в Филаретовском. Проведенные им московские курсы обратили на него внимание высшей церковной власти, и он был избран на открывшееся место помощника председателя Училищного Совета при Святейшем Синоде, с возведением в сан протоиерея. Только из послушания воле начальства он решился дать согласие на такое высокое назначение. Ему тяжело было покинуть родную Москву, где так много было у него друзей, где протекла вся его жизнь... С грустью вспоминал он при этом святителя Сергия: "если бы жив был покойный владыка, он не отпустил бы меня", говорил о. Михаил. Отдохнуть ему опять не пришлось...

А между тем его здоровье требовало отдыха. Кажется, никто не верил, что он болен: таким свежим, моложавым, крепким казался он. Но еще в Филаретовском училище с ним случился припадок болезни, которая уже тогда показалась загадочной. Он неосторожно стал на стол и упал; казалось бы, простой ушиб не мог иметь таких последствий, какие имело это падение. В Петербурге осенью припадок повторился. Врачи не поняли болезни и лечили от плеврита, от катара желудка... В январе 1899 года опять случился припадок... Между тем, не предполагая опасности, почивший с энергией работал... Дело, ему порученное, было так ему дорого, так велико... Он только что был назначен председателем издательской комиссии при Училищном Совете, и в его голове назревали самые широкие планы — дать народу именно ту духовную пищу, какой он просит, — взамен того, что дают ему непрошенные радетели народного просвещения...

В служении сему делу, делу народного просвещения и церковной народной школы, он видел завет великого Царя-Миротворца, которого он так благоговейно чтил. Он не мог равнодушно говорить о великом монархе, смиренном христианине: он его сравнивал с Александром Невским, и в жизни покойного Государя находил поразительные черты сходства с событиями в жизни древнерусского Великого Князя...

По выходе в свет книги об Александре Невском, он поднес ее почившему Государю, и ему было особенно отрадно узнать, что эта книга осталась раскрытою в том Петергофском кабинете, где работал идеальный Русский Царь-праведник...

Петербург встретил о. Михаила с радостью: ему нужен был такой беззаветный работник. Трудно было и представить себе как широко развернет он свою деятельность в зиму 98–99 годов. Помимо исполнения своих прямых обязанностей по службе, он ревностно отдался работам с целью снабдить церковно-приходские школы соответствующими их задаче руководствами и пособиями; вел по этому поводу большую переписку; чуть не каждую неделю произносил проповеди в синодальной церкви семи Вселенских Соборов, печатая их потом в Церковных ведомостях или С.-Петербургском духовном вестнике; принимал участие в Обществе религиозно-нравственного просвещения и Братства Пресвятой Богородицы; состоял членом Палестинского общества и особой комиссии по изданию иконописного подлинника, учрежденной при комитете Императорского общества любителей древней письменности; сотрудничал в двух духовных петербургских журналах. Его стали осаждать просьбами — сказать в том или другом собрании речь, дать в тот или другой журнал статейку, сказать там или тут слово...

В то же время не забывал и дорогой его сердцу Москвы. По-прежнему не выходило почти ни одной книжки Душеполезного Чтения, в которой не было бы одной или двух его статей; по-прежнему принимал он участие в ежегодно устраиваемых в Москве богословских чтениях и в марте 1899 года прочитал в зале Синодального училища лекцию на тему: "Церковь и общество", для чего, уже больной, нарочно приезжал в Москву.

В церкви Милующей Божией Матери, близ которой он поселился, о. Михаил вел каждое воскресенье беседы, читая пред тем акафисты. Говорил он на этих беседах просто, задушевно, как отец с детьми. И народ ценил беседы о. Михаила: церковь всегда бывала полна слушателями. Никто не хотел после собеседования уйти из церкви, не получив от о. Михаила благословения. Чтобы объяснить причину этого успеха, позволим привести себе несколько строк из одной ненапечатанной проповеди о. Михаила. Нам кажется, что высказывая в этой проповеди свой взгляд на православного проповедника, о. Михаил как будто охарактеризовал с этой стороны самого себя, и в этой характеристике заключается объяснение того могущественного влияния, которое оказывали его собеседования на народ.

"Православный проповедник", — говорит о. Михаил, — говорит не от себя, не во имя свое является на этой священной кафедре. Нет!.. Огонь, проникая железо, не внутри только железа содержится, но выходит наружу и являет свою огненную силу. Так и сила Духа Божия, согревая чье-либо сердце, становится ощутительна и для других. Станет ли такой человек говорить о чем-либо духовном, все у него становится ясно и понятно, как среди дня, и слово его идет прямо в сердце слушающих его и там возжигает святые чувства. Да хоть и не говорит такой человек, так веет от него теплота, все согревающая и сила дивная в нем, поразительно действующая на других. Все это бывает с теми,

"в ком Божья сила,

Животворящая струя,

Живую душу пробудила

Во всех изгибах бытия"...

„Будем вместе молиться, чтобы Дух Божий согревал наши сердца, оживляя в нас душу. Теплая общая церковная молитва имеет всепобедную силу: сам Господь благоволит присутствовать среди собравшихся во имя Его и Ему молящихся. Господь среди нас! Пусть эта мысль не отступает от нас ни на минуту в храме Божием. О, верьте, что Господь здесь взирает на нас своими светлейшими солнца очами, что он слышит сердечные и проникнутые верою молитвы не только тогда, когда они произносятся устами, но и тогда, когда они зарождаются в душе нашей, — и вы почувствуете дивную силу такой молитвы, вы будете выходить каждый раз из храма обновленными, унося в душе мир, превосходящий всякий мир. Есть некоторый особенный путь общения душ через сердце. Сердце сердцу весть подает. Один дух влияет на другой чувством. О, если бы согретое силою Духа Божия чувство любви христианской переливалось здесь из одного сердца в другое, объединяя всех в одну семью чад Божиих!

„Если бы, выходя из храма Божия, мы могли напомнить себе и другим слова вдохновенного Златоуста: "Выходя из церкви, человек не учит, не проповедует, но небесное спокойствие на лице его, но взгляд его очей, самый голос — все в нем внятно говорит небывшим в храме, какую радость вкусил он, какое благо получил здесь!.. Нет выше, нет лучше места на земле, как горящий духом молитвы православный храм!

„Будем собираться здесь с теплой сердечной любовью ко храму Божию, к общей братской молитве, — и Господь ниспошлет Свое благословение на всю нашу жизнь, на все наши житейские отношения!"

Проповедовал он и в синодальной церкви, к которой был причислен. А его публичные речи заставляли о себе говорить и в Петербурге, и в Москве. Но эти речи стоили ему бессонных ночей: днем он не имел времени их писать. В Москве, на второй неделе поста, он читал блестящую лекцию о Церкви и обществе. Когда мы ехали с ним в одном экипаже на эту лекцию, он сказал мне: "не знаю, как прочитаю... сегодня так было нехорошо мне"... Оказалось, утром с ним был припадок болезни. Я посоветовал ему обратиться к врачам более известным, чтобы, по крайней мере, узнать, что это за болезнь.

По возвращении в Петербург он писал мне: "Ты на меня не сердись, мой дорогой, что редко пишу: все тот же ведь я, но Бог посылает испытания. При получении твоего письма со мною случился снова припадок болезни. Страдал неделю, и, не доверяя обычным эскулапам, поехал к профессору Я. Рассказал все ab ovo — и прибавил догадку, что у меня застарелый катар после сидячей учительской жизни. Началось долгое исследование организма...

— Я не совсем согласен с вашим диагнозом, — сказал доктор.

— Очень рад, — ответил я.

— Ну не знаю, обрадуетесь ли. А сказать должен, чтобы вы знали, с чем имеете дело. У вас страшная болезнь — грудная жаба на нервной основе. Перерождение сердца... Излечить нельзя, как нельзя остановить поседение волос, когда оно началось. Задержать, приостановить можно.

Только режим жизни — ой, ой... Показалась издали последняя грань, а может — и не издали. На все воля Божия!"

Так заключил свое — предпоследнее письмо мой почивший друг. На Святой неделе он писал мне, что здоровье его значительно улучшилось, что надеется — врач ошибся... Прочитав эти строки, я невольно подумал: себя ли ободряешь, или меня утешаешь, друже?... В неделю о Фоме он служил в синодальной церкви, вечером читал обычный акафист у Милующей, говорил поучение-беседу. В понедельник был в канцелярии Училищного Совета, занимался делами; к вечеру, говорят, жаловался на боль в голове. Но ночь провел хорошо, встал утром бодрый и весело говорил с домашними. Часов в 11 он пошел в свой кабинет, взял книгу, и не прошло пяти минуть, как его супруга услышала хрипение... Едва она подошла, как его сердце уже перестало биться... Призванный врач только удостоверил факт смерти... Ясно, что новый припадок болезни сразу парализовал деятельность сердца. Так тихо, безболезненно скончался наш незабвенный отец Михаил....

Только уже после смерти для домашних стала понятна его задумчивость в последние недели... Он видимо что-то скрывал от них. В своих письмах ко мне он нередко подчеркивал слова: только бы Бог дал здоровья...

Когда весть о внезапной кончине о. Михаила огласилась, к его смертному ложу со всех сторон спешили его знающие: простой народ массами шел проститься с ним. В тот же день весть о его кончине достигла Москвы. Можно себе представить, какую глубокую скорбь вызвала она в сердцах тех, кто знал, почитал и любил о. Михаила! Некоторые из них, уже зная, что он скончался, получили в среду (28 апреля) от него письма, писанные видимо — за несколько часов до его кончины... В одном из них сердобольный о. Михаил между прочим дружески просит начальницу Ф. училища — не быть строгою на экзаменах: "ведь экзамены знания не прибавят", — говорит он... Это письмо было прочитано уже тогда, когда телеграмма известила о кончине о. Михаила и училище успело уже принести первую свою молитву об упокоении души своего бывшего пастыря и руководителя.

Первою мыслью москвичей было — похоронить дорогой прах отца протоиерея в Москве. С таким намерением его братья и отправились в Петербург. Преосвященный Гурий, председатель Училищного Совета при Св. Синоде, с любовью разрешил похоронить о. Михаила, как своего помощника, в Московском Донском монастыре, настоятелем коего он состоял. Он сам совершил отпевание о. Михаила в церкви Милующей Божией Матери, в которой почивший проповедовал. И вот, в пятницу, 30 апреля, мы встречали нашего дорогого москвича на вокзале Николаевской железной дороги. К 6 часам вечера на платформе этого обширного вокзала собрались его ученики, друзья и почитатели. Из ближайшей церкви принесены крест и хоругви, священнослужители были в белых облачениях. Во главе их стали о. ректор Московской духовной семинарии и нижеподписавшийся. Тихо подошел поезд с траурным вагоном в конце. Когда вагон был открыт, туда вошел инспектор Филаретовского епархиального училища, преемник о. Михаила по служению, и сказал теплое слово привета. Позади слышались плачь и рыдания: это плакали воспитанницы училища, вышедшие встретить своего дорогого "батюшку". После краткой литии одна из них, едва сдерживая слезы, прочитала пред дорогим гробом речь, в которой излила скорбь своих подруг... Открылось шествие — чрез всю Москву, на протяжении около десяти верст, в Донской монастырь. У попутных церквей гроб встречало духовенство с хоругвями, служило литии; ученики образцовой церковно-приходской школы при духовной семинарии провожали пением Христос Воскресе... А до Харитониевского переулка, где находится Филаретовское училище, пели воспитанницы этого училища. В виду училища стояли все прочие воспитанницы: тут также совершена лития. Уже было поздно, и ночь покрывала обитель Донскую, когда к ней приблизилось шествие. До 20 литий совершено было на этом долгом пути. Масса народа сопровождала гроб, по всему пути раздавался церковный звон...

У св. врат обители шествие встретил о. наместник архимандрит Власий с архим. Алексием и братиею и совершили литию. <…>

Из алтаря вышел преосвященный Антоний, живущий на покое в Донском монастыре, и отслужил панихиду. На другой день заупокойную литургию совершил преосвященный Тихон, епископ Можайский, в сослужении архимандритов Парфения и Никона, и родственников почившего, а на панихиду прибыл сам Высокопреосвященнейший митрополит Владимир. Вместо причастного стиха было сказано слово священником И. Ф. Мансветовым, редактором „Московских церковных ведомостей", в которых почивший одно время принимал самое горячее участие. По совершении панихиды, в которой кроме митрополита участвовали оба вышеупомянутых преосвященных, четыре архимандрита, протопресвитер Успенского собора и многие из духовенства московского, тело было вынесено на плечах священнослужителями, сыном и братьями покойного и опущено в могилу. Над открытою могилой один из братьев сказал последнее, полное сердечного горя, прощальное слово, а после него один из учеников его, от лица всех своих товарищей, сказал речь, в которой охарактеризовал о. Михаила, как преподавателя истории и Закона Божия. С болью сердца еще раз взглянули мы на дорогой гроб и он навсегда скрылся в недрах земных...

Сбылось заветное желание почившего. Когда-то он писал в своем дневнике: "я не могу забыть своего детства, не могу забыть праздников Рождества, Святой недели. Не могу забыть душевного волнения, когда ночью в Рождество, на Страстной или Святой неделе подымали нас к божественным службам. О, дивные, дорогие, неизгладимые воспоминания! Утреня Великой субботы... Еще темно... Идем в наш сельский храм... Холодновато, но душа в радостном волнении... Таинственные песни канона: "Волною морскою"... Я не понимал их смысла, но они поразительно действовали на душу. Признаюсь, я желал бы навсегда остаться при моем детском непонимании и при прежнем трепетном чувстве. Крестный ход вокруг церкви с плащаницею и свечами. Уже светлело... Уже было "светающи"... Возвращение домой... Я любил палочкой разбивать тонкий лед, образовавшийся за ночь, и наблюдать, как струится весенняя вода. А ночь Светлого Христова воскресения! Но разве все выскажешь? Порой мне приходит мысль: как я желал бы умереть? А вот как: в момент смертного часа я желал бы, чтобы певчие пели песни канона Великой субботы и дивного Пасхального. И так бы заснуть, слушая небесные, родные, дорогие, незабвенные звуки".

И вот эти родные, незабвенные звуки пасхальных песнопений, торжествуя над смертью, радостно раздавались над его гробом, его могилой...

Почивай же под эти дивные звуки, дорогой о. Михаил, до радостного утра всеобщего Воскресения!

Вечная тебе память, дорогой друг, брат, сотрудник и сомолитвенник! Твой светлый образ не умрет в наших сердцах дотоле, пока паки не узрим мы тебя — в будущей жизни, о чем и будем молиться, пока пребываем в сем земном странствовании... А пока пусть звучит в нашей душе, как твой завет, эти слова твои, слова, в тоже время изображающие весь подвиг и твоей собственной жизни:

"Всякое истинно живое дело творит любовь, святое одушевление, окрыленное молитвой и надеждой на помощь свыше. И такой труд из любви к делу, из послушания святой воле Божией, такой труд, даже тяжкий, труд без отдыха, изнурительный, труд — страда, труд с лишениями, с бессонными ночами, со слезами, никогда не очерствит сердца, не озлобит, напротив, даст труженику такие утешения, о которых не смеют и мечтать изнеженные роскошью и ленью. Такой труд приведет к Тому, Кто произнес эти чудные божественные слова: „Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные!" (Мф. 11, 28).

И еще — это теплое слово к детям, которых ты так горячо любил, воспитанию коих так много отдал своей жизни:

"Растите, дорогие русские дети, растите, как роза, растущая на поле при потоке, издавайте благоухание, как ливан; цветите, как лилия, и пойте песнь, благословляйте Господа во всех делах, величайте имя Его и прославляйте Его хвалою Его, песнями уст и, прославляя, говорите так: "все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его в свое время исполнится!" (Сир. 39, 16–21).

* * *

Вскоре после кончины о. Михаила мы получили от одного из почитателей почившего письмо, полное глубокого сочувствия нашей скорби и заканчивающееся стихами, которые мы и приводим здесь:

"Пусть мир загробный и далеко,

Но близки души дорогих;

Пусть их не видит наше око,

Но сердце слышит речи их:

„И вид, и жизнь, в нас все иное,

И лучше нам, что мы ушли, —

Но все же помним мы былое

И наших спутников земли.

Мы не совсем расстались с вами,

Мы приникаем с вышины,

Когда нам светите лучами

Любви, молитвы, тишины.

Любовь родная окрыляет

Молитву вашу в небеса;

Она нам душу орошает,

Как землю светлая роса..."»

________________________

[1] Приходская библиотека имени Луки и Матвея Васильевичей Лосевых, при церкви святителя Николая в Толмачах.

[2] Различаешь чудеса, о которых говорят частные лица, от чудес признанных таковыми высшею церковного властью.

[3] Душеполезные Чтения. 1900 г. Май. 58–9.

[4] О. Михаил имел здесь в виду образ Спасителя на алтарной стене храма в Воспитательном доме.

Фрагмент статьи архимандрита Никона (Рождественского) «Протоиерей Михаил Иванович Хитров», опубликованной в журнале «Божия Нива» в 1902 году.

Сочинения

-

Берегите могилки! / [соч.] потоиерея М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 24. Сергиев Посад, 1896. 20 с.

-

Боярин Лукьян Степанович Стрешнев : (Филарет Милостивый на святой Руси) / [Прот. М. Хитров]. СПб, 1899. 22 с. : ил., портр.

-

Великий князь Александр Невский / [М. Хитров]. СПб., 1992. 317,[1] с. : ил.

-

Герои веры / [Соч.] М. И. Хитрова. М., 1888. 44 с., 4 л. ил.

-

Год православного христианина : В 2 ч. / Сост. прот. М. Хитров. СПб : Училищный совет при Святейшем синоде, 1903. 560, III с. (Приходская библиотека, изд. под редакцией В. И. Шемякина)

-

Голодные годы в древней России : (Ист. справка за восемь столетий рус. истории) / [М. Хитров]. М., [1892]. 24 с.

-

Голос пастырского сердца : Сб. поучений, размышлений и др. ст. / [Соч.] прот. М. И. Хитрова. Ч. 1 и 2. [Сергиев Посад], 1902. Ч. 1: XL, 223 с., 1 л. портр. ; Ч. 2: 226 с. (Троицкая библиотека)

-

Древние христиане во время «чумы» / [Соч.] инспектора классов Филаретовского епарх. жен. уч-ща свящ. М. И. Хитрова. М., 1898. 11 с.

-

Древняя Русь в великие дни / [Соч.] прот. М. И. Хитрова. СПб, 1899. 160 с. : ил.

-

Дуновение вечности / протоиерей Михаил Хитров. М., 2006. 612, [3] с. : портр.

-

Евстафий Плакида : Повесть из истории христианской церкви конца I и начала II столетия / М. Хитров. 6-е изд. М., 1905. [2], 156 с., [5] л. ил.

-

Житие святителя Феофана затворника Вышенского / Прот. М. И. Хитров. М., 1905 . 227,[2] с. : ил.

-

Из разбойника — подвижник / [сочинение] протоиерея М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 40. Сергиев Посад, 1900. 14 с.

-

Истинный смысл жизни : (Публ. чтение инспектора классов Филарет. епарх. женского уч-ща свящ. М. И. Хитрова, 26 ноября). М., 1898. 28 с.

-

Клевета на Святую Русь / [соч.] помощника председателя Училищного совета при Святейшем Синоде протоиерея М. И. Хитрова. М., 1898. 4 с.

-

Климент и Ориген — учители Александрийские и их век / [М. Хитров]. СПб., 1880. 46 с.

-

Лепта художника / [соч.] протоиерея М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 39. Сергиев-Посад, 1900. 10 с.

-

Люди забудут — Бог не забудет / [сочинение] священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 17. Сергиев Посад, 1896. 19, [3] с.

-

Милостивая душа / [Соч.] свящ. М. И. Хитрова. М., 1908. 12 с.

-

Мужество духовное : Житие Алексия, человека Божия : Житие святого Филарета Милостивого / протоиерей Михаил Хитров. М., 2006. 558, [1] с. : ил., портр.

-

Наказание из милосердия / [соч.] священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 21. [Сергиев Посад, Московской губ.], 1896. 15 с.

-

Накануне нового года / [соч.] товарища председателя Училищного совета при Святейшем Синоде протоиерея М. И. Хитрова. М., 1899. 8 с.

-

Напутственное слово воспитанницам Николаевского сиротского института выпуска 1894/5 года / [Соч.] законоучителя свящ. М. И. Хитрова. М., 1895. 7 с.

-

«Начала христианского аскетизма» : Публ. чтение бывшего законоучителя Николаевского сиротского ин-та, теперь инспектора классов Филаретовского епарх. уч-ща свящ. М. И. Хитрова : 27 марта 1897 г. М., 1897. 24 с.

-

Не о хлебе едином жив будет человек. (Мф. VI, 4) / Сост. чл. комис. преп. VI гимназии, М. Хитров. М., 1888. 28 с.

-

Неизбежное дело / [Соч.] тов. пред. Училищ. совета при Святейшем Синоде прот. М. И. Хитрова. М, 1899. 15 с.

-

Необыкновенный опекун / [соч. М. И. Хитрова] // Троицкий цветок. № 33. Сергиев Посад, 1896. 16 с.

-

Новейшие веяния в римско-католическом мире по отношению к России : ([Revue des deux mondes. Декабрь 1894 г. Memorial diplomatique 13 декабря. Корреспонденция из Рима-Ватикана 22 декабря: L'Eǫlise greque et la sutuation actuelle) : Реф., чит. в О-ве любителей духов. просвещ. членом его М. Ив. Хитровым]. М., 1895. 20 с.

-

Огненное слово / законоучителя Николаевского сиротского института священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 23. Сергиев Посад, 1896. 15 с.

-

Основной принцип воспитания : [Из лекций... на С.-Петерб. и Моск. лет. пед. курсах 1898 г. для учителей церк. шк.] / [Соч.] пом. пред. Училищ. совета при Святейшем Синоде прот. М. И. Хитрова. М., 1899. 20 с.

-

Пасха в Кедребатах / [соч.] законоучителя Николаевскаго сиротского института священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 26. Сергиев Посад, 1896. 32 с.

-

Письма к Фету-Шеншину, Афанасию Афанасьевичу : [рукопись]. [Б.м]., 1882–1885 г., 1888–1889 г. . III+18 л.; 8 писем, 2 телеграммы

-

Письмо к Хитрову М. / Никон (Рождественский Н. И.). [Б. м.], 1872 янв. 19. 26 [2+24 прил.] л., 1 п.; + приложено : листки к Евангелию от Матфея, Троицкие листки №№ 801–812, (Л. 3–26). (Рождественский Н. И. Письма Никона к разным лицам)

-

Подлинный лик Спасителя : С прил. альбома древнейших изображений / Соч. М. Хитрова. М., 1894. 32 с., 8 л. портр. : ил.

-

Пора прекратить обычай справлять масляницу / [Соч.] прот. М. Хитрова. СПб, 1899. [2], 12 с.

-

Предсмертный взгляд дитяти / [сочинение] законоучителя Николаевского сиротского института священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 27. Сергиев-Посад, 1896. 15 с.

-

Преосвященный Феофан, затворник Вышенский / [Хитров М. И.]. М., 1895. 225 с., 1 л. портр.

-

При начале учения : Слово при начале учения в Николаев. сирот. ин-те, произнес. законоучителем М. И. Хитровым. М., 1895. 7 с.

-

Речь, произнесенная в день празднования пятисотлетнего юбилея со дня кончины преподобнаго Сергия в Московском Коммерческом училище 25 сентября 1892 года преподавателем истории М. Ив. Хитровым. [Б. м.], 1892. 11 с.

-

Рождество Господа нашего Иисуса Христа / святителя Илии Минятия из Кефалонии ; пер. с греч. … протоиерей М. И. Хитров. М., 1898. 16 с.

-

С богом! : Напутств. слово воспитанницам Николаев. сирот. ин-та выпуска 1896 г., произнес. законоучителем М. И. Хитровым. М., 1896. 7 с.

-

Св. Иустин философ-мученик и его время : [Биогр. очерк] / [М. Хитров]. [СПб].. 1878. 64 с.

-

Светочи христианства / Протоиерей Михаил Хитров. М., 1999. 237, [1] с. : ил., карт., портр. (Из истории христианской церкви)

-

Святая мученица царица Александра / [Соч.] законоучителя свящ. М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 14. [Сергиев Посад], 1896. 48 с. : цв. ил.

-

Святой Алексей, человек Божий : повесть из истории христианской Церкви конца IV века / соч. М. Хитрова. М., 1890. 183 с. : ил.

-

Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский : Подробное жизнеописание / [Соч.] М. Хитрова. М., 1893. [4], VI, 279 с., 2 л. цв. ил. : ил.

-

Сирота / [сочинение] протоиерея М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 41. Сергиев-Посад, 1900. 10 с.

-

Смысл жизни / [Соч.] законоучителя М. И. Хитрова. М., 1896. 8 с.

-

Современные беседы / [Соч.] пом. пред. Училищ. совета при Святейшем Синоде прот. М. И. Хитрова. М., 1899. 31 с.

-

Таинственный ходатай : [соч.] священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 20. Сергиев Посад, 1896. 16, [1] с.

-

Троицкие цветы с «Луга духовного» / [Соч.] законоучителя Николаевского сиротского ин-та свящ. М. И. Хитрова : в 2 т. [Сергиев Посад], 1897–1900. Т. 1: IV, 259 с. ; Т. 2: 189 с.

-

Труженик Иерихонского пути / законоучителя Николаевского сиротского института священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 15. Сергиев Посад, 1896. 15 с.

-

Ученье — свет, неученье — тьма : [Рассказ] / [М. Хитров]. М., 1891. 35 с. : ил., портр.

-

Христианский труд : Против ст. гр. Толстого «Неделание» / Сост. М. Хитров. М., 1894. 23 с.

-

«Царь мира» / [Соч.] товарища пред. Училищного совета при Святейшем Синоде прот. М. И. Хитрова. М., 1898. 16 с.

-

Царь отшельников / законоучителя Николаевского сиротского института священника М. И. Хитрова // Троицкий цветок. № 22. Сергиев Посад, 1896. 35 с.

-

Церковь и общество / [Соч.] товарища пред. Училищного совета при Святейшем Синоде прот. М. И. Хитрова. М., 1899. 34 с.

Литература

-