Макарий (Гневушев Михаил Васильевич), епископ, священномученик

- Дата рождения: 6.9.1858

- Место рождения: Симбирская губ., Ардатовский уезд, с. Репьевка

- Дата смерти: 4.9.1918

Прославлен Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 20.8.2000 г. Память совершается в день мученической кончины (22 августа/4 сентября), в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской (воскресенье, 25 января/7 февраля или ближайшее к 25 января/7 февраля), Соборе Смоленских святых (воскресенье перед 28 июля/10 августа), Соборе Московских святых (в воскресенье перед 26 августа/ 8 сентября), Соборе Нижегородских святых (воскресенье после 26 августа/8 сентября), Соборе Липецких святых (10/23 сентября), Соборе Брянских святых (20 сентября/3 октября)

Родственники

- отец — Гневушев Василий Петрович, священник

- жена — Гневушева (Котлярова) Вера Андреевна (1852 – 28.11.1906, похоронена на Щекавицком кладбище, г. Киев). Венчание состоялось 7.1.1881 в Царе-Константиновской церкви г. Киева

- сын — Гневушев Андрей Михайлович (29.1.1882, г. Киев – янв. 1920, г. Владивосток). Историк, преподаватель в гимназиях Киева и Москвы, директор 2-й Красноярской женской гимназии (с 1914), преподаватель Красноярского учительского института (1914–1919) и Дальневосточного университета во Владивостоке (1919–1920). Жена — Галина Владимировна Гоштовт-Гневушева. Дети: Михаил Андреевич (1911–1987) — геолог, один из участников открытия алмазной трубки «Мир». Доктор геолого-минералогических наук (1977). Во время учебы на 3 курсе географического факультета ЛГУ был арестован как «участник контрреволюционной молодежной группировки» (25.2.1933), 14 апреля приговорен к 5 годам ИТЛ с заменой на высылку и отправлен в Алма- Ату. В 1933–1935 работал в Педагогическом институте и Казахском филиале АН СССР в минералогической лаборатории. Весной 1935 направлен на прииск Казан-Чункур Семиnалатинской обл., где пробыл до окончания срока ссылки (апрель 1938). В 1938–1941 работал счетоводом на шахте и старшим техником Валдайской гидрометеорологической станции. В 1941–1950 — геолог Уральской алмазной экспедиции. С 1950 гл. геолог, с 1953 — начальник тематической партии Амакинской экспедиции. С 1957 — зав. лабораторией в ВИТРс, с 1962 — старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, зав. сектором. До 1984 — научный консультант ВСЕГЕИ. Реабилитирован в 1958. Владимир Андреевич (1911–1942). Геофизик. Окончил физический факультет ЛГУ, был участником экспедиции в Арктику на ледоколе «Сибиряков». После возвращения в Ленинград, был арестован, осужден, работал на лесоповале, погиб при неизвестных обстоятельствах

- дочь — Гневушева Ксения Михайловна (18.1.1884 – 25.7.1966, г. Варшава). Муж — дипломат в Польше. Усыновила старшего сына сестры Веры Михайловны

- дочь — Михайлова (Гневушева) Вера Михайловна (18.8.1885 – 1954/1955, пос. Ирпень, Киевская обл.). Муж — Константин Николаевич Михайлов, проректор киевской консерватории. Дети: Владимир (24.3.1905–9.9.1994), Константин (10.5.1910–29.5.1994)

- дочь — Гневушева Магдалина Михайловна (5.3.1887 – 1959, г. Харьков)

- дочь — Свешникова (Гневушева) Ольга Михайловна (7.7.1892 – 28.1.1954, г. Москва). Муж — Александр Николаевич Свешников. Сын — Олег (1918–1985)

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

Преследования

Фотографии

Государь Император Николай Александрович

в сопровождении архимандрита Макария осматривает

достопримечательности Московского Новоспасского

монастыря. Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 52

Государь Император Николай Александрович

в сопровождении архимандрита Макария осматривает

достопримечательности Московского Новоспасского

монастыря. Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 52

Настоятель Московского Новоспасского монастыря

архимандрит Макарий во время крестного хода. Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 50

Настоятель Московского Новоспасского монастыря

архимандрит Макарий во время крестного хода. Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 50

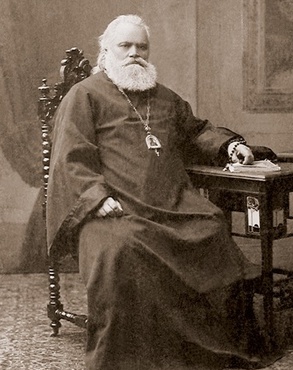

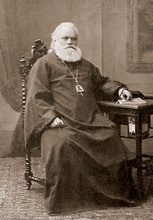

Епископ Макарий (Гневушев). Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 47

Епископ Макарий (Гневушев). Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 47

Епископ Макарий (Гневушев). Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 58

Епископ Макарий (Гневушев). Ист.: Священномученик Макарий (Гневушев) ... С. 58

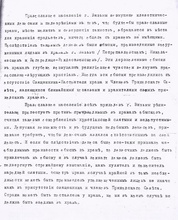

Обращение православных жителей

г. Вязьмы к советским властям

с выражением протеста против обысков,

проводимых в церквях города. Весна —

лето 1918 г. Приложено к следственному

делу епископа Макария (Гневушева).

Ист.: Архив Управления ФСБ по

Смоленской обл. Д. 26797-с. Л. 55

Обращение православных жителей

г. Вязьмы к советским властям

с выражением протеста против обысков,

проводимых в церквях города. Весна —

лето 1918 г. Приложено к следственному

делу епископа Макария (Гневушева).

Ист.: Архив Управления ФСБ по

Смоленской обл. Д. 26797-с. Л. 55

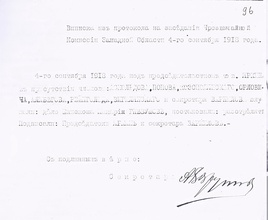

Постановление ЧК Западной обл.

о расстреле епископа Вяземского

Макария (Гневушева).

4 сентября 1918 г.

Ист.: Архив Управления ФСБ

по Смоленской обл. Д. 26797-с. Л. 96

Постановление ЧК Западной обл.

о расстреле епископа Вяземского

Макария (Гневушева).

4 сентября 1918 г.

Ист.: Архив Управления ФСБ

по Смоленской обл. Д. 26797-с. Л. 96

Другие сведения

В ночь с 22 на 23 августа в г. Вязьме был арестован викарий Смоленской епархии епископ Вяземский Макарий (Гневушев), а также многие клирики и миряне, попытавшиеся его защитить, организовав, в частности, набатный звон в церквах города в ночь ареста.

Священномученик Макарий проживал в Вяземском Иоанно-Предтеченском монастыре с июля 1917 г., управляя монастырем на правах настоятеля. 12 августа 1918 г. решением Патриарха и Синода по инициативе верующих Вяземского и Гжатского уездов и просьбе Епархиального собрания он был назначен на новоучрежденную Вяземскую викарную кафедру[1]. Сразу после этого в Смоленском губернском революционном трибунале против него было заведено дело по обвинению в «контрреволюции», а советские власти в Вязьме приняли решение закрыть Иоанно-Предтеченский монастырь и выселить епископа Макария из монастырского игуменского корпуса. Верующие Вязьмы обратились в связи с этим в квартирную комиссию при Вяземском совете с письменным протестом, прося «оставить в полном покое Преосвященного Макария, проживающего по воле народа — граждан г. Вязьмы и ее окрестности в Свято-Предтечевом монастыре». «Здание, в котором живет наш епископ, — указывалось в этом документе, — принадлежит никому другому, как народу, взявшемуся оберегать все, что приобретено на гроши прадедами и нашими предками, а потому им распоряжаться можем только мы, граждане, которые давно были, благодаря тяжелым условиям жизни, под гнетом и твердо верили и верим непоколебимо в Бога. Кто в здании живет, нам хорошо известно, а потому без ведома народа вторгаться в дом беспокоить своими распоряжениями наше высшее духовное лицо считаем незаконным. Свои церкви, служителей ее [так в тексте. — а. И.] и церковные дома мы будем оберегать до последней капли крови… Мы не касаемся ни к еврейским раввинам, ни к католическим ксендзам, не проносим их в газетах — вам достаточно того, что ведомости заполняются издевательствами над нашим духовенством, но они и мы молчим. Вам, может быть, кажется, что епископ занимает все здание, — нет, там по воле народа устраиваются народные спевки, собрания, а потому нет лишнего места мирским, о свободных комнатах не может быть речи. А тот, который указал вам дорогу в монастырь, не прав — жениться, жить с семьями в стенах монастыря не место: это не по духу народа. Преосвященный прав, попросив их уйти. А потому еще раз обращаемся к вам с просьбой не раздражать нас голодных и холодных, и помните, что Церковь отделена от государства, все имущество ее находится в ведении народа, и верных служителей Православной Церкви не отдадим без жертв. Все ваши распоряжения просим направлять в Приходские советы, где они будут тщательно рассмотрены народом». Под этим обращением, поступившим в местный совет 21 августа, стояло 87 подписей, подписавшиеся назвали себя: «Объединенные граждане г. Вязьмы»[2]. Одновременно в квартирную комиссию поступило такое же обращение от имени «железнодорожных служащих станции Вязьма» за 351 подписью. От предыдущего оно отличалось только тем, что самые резкие обороты в нем были заменены на более мягкие выражения (например, вместо «до последней капли крови» стояло «до последней возможности», вместо «не позволим» — «не согласимся», вместо «не отдадим без жертв» — «не отдадим в обиду»)[3].

Реакция властей не заставила себя ждать. На первом из этих обращений председатель Вяземского совета и комитета РКП(б) Г. С. Овсяник 21 августа положил следующую резолюцию: «Произвести обыск у главных воротил: Волкова, Барышева, Капырина, Анисимовой. Кроме этого необходимо всех лиц мужского пола, фамилии жен которых собраны на листе, немедленно отправить на разработку леса». Второе обращение 22 августа было переправлено Овсяником для разбирательства в Вяземскую ЧК. Чрезвычайная комиссия увидела в действиях «граждан города Вязьмы, подавших прошение на имя квартирной комиссии», что они «явно хотят выступать в открытый бой с советской властью», и в тот же день постановила «у всех подписавших сделать тщательные обыски и виновных главарей немедленно арестовать и принять самые решительные меры к подавлению контрреволюции». Заведующему по охране г. Вязьмы и уезда было дано предписание срочно установить адреса тех, кто подписался под обращением[4].

В ночь ареста с 22 на 23 августа чекисты арестовали епископа Макария, в его покоях был произведен обыск. Город в связи с этим огласился набатным звоном с колоколен городских монастырей и храмов, вследствие чего местные власти силами красноармейских подразделений произвели аресты попадавших под подозрение в устройстве звона. Арестованные допрашивались сразу, и многие из них 23 и 24 августа были освобождены как непричастные к «заговору». 9 человек (протоиерея Духовской церкви Иоанна Чаусова с сыновьями Иваном и Александром, А. Г. Ельчинскую, Н. И. Хохлова, К. С. Барышева, В. М. Скворцова, А. А. Сидорова, П. Кузьмина), «обвиняемых в заговоре против советской власти и давших подписку выступить против таковой по первому сигналу организации (звону в набат), что было осуществлено в ночь с 22 на 23 августа», чрезвычайная комиссия постановила содержать под арестом в городской тюрьме до окончания следствия[5].

Епископа Макария ЧК допросила 23 августа. Он показал, что никакой агитации против советской власти никогда не вел, ни в каком заговоре против нее не участвовал, и вообще всегда говорил, «что нужно больше мира и согласия»; о набатном звоне ничего не знал и даже сам удивился, когда его услышал, — подумал тогда, что звонят в связи с пожаром; в Союзе русского народа не состоит и даже не знал, есть ли таковой в Вязьме (в этом союзе он состоял ранее, с 1908 г., когда служил в Москве); к декрету об отделении Церкви от государства относится в принципе сочувственно, т. к. эта идея высказывалась в церковных кругах и ранее; созданное по его инициативе Христорождественское братство, председателем которого он является, преследует исключительно религиозные цели и политикой заниматься не имеет права со- гласно своего устава[6].

В тот же день, 23 августа, епископ Макарий был помещен в госпиталь с диагнозом «артериосклероз». В выписке из истории его болезни отмечено, что у него были глухие тоны сердца, общая слабость, плохой сон, головокружение. Здоровье владыки и перед арестом было плохим, о чем в деле одного из его защитников перед властями, К. С. Барышева, имеется письменное свидетельство: «Проявления [грудной жабы], — отмечает лечащий врач, — в последнее время ухудшились, вследствие чего больному нельзя утомляться и совершать какие бы то ни было путешествия». Дочь владыки, О. М. Свешникова, направила 24 августа телеграмму на имя Святейшего Патриарха Тихона, сообщая о тяжелом состоянии здоровья отца и прося Святейшего ходатайствовать перед правительством о его освобождении и назначении гласного суда[7].

Однако 29 августа Вяземская ЧК приняла по делу епископа Макария, «обвиняемого в контрреволюционном заговоре против советской власти», постановление, в котором говорилось: «Ввиду того, что голоса комиссии разбились на две равные половины, одна из них за израсходование, а другая за отсылку в Смоленск... так как голос председателя является решающим, и, кроме того, по делу епископа Макария ведется следствие в Смоленске, — препроводить епископа Макария одиночным этапом в гор. Смоленск, в распоряжение Областной чрезвычайной ко- миссии, на предмет расследования и подсудности». 31 августа под конвоем владыка был взят из госпиталя и отправлен в Смоленск. В выписке из истории болезни отмечено, что состояние его здоровья осталось таким же, как и при поступлении, без каких-либо улучшений[8].

Владыка Макарий был заключен в смоленскую тюрьму 2 сентября областной чрезвычайной комиссией. В Смоленск его переправила, не взяв на себя ответственность самостоятельно решить его участь, Вяземская ЧК. По причине плохого состояния его здоровья областная ЧК предложила начальству тюрьмы содержать епископа в тюремной больнице, «предоставив ему возможные удобства». Но уже через два дня Западно-областной ЧК по его делу было вынесено расстрельное постановление. Сведений о дате приведения приговора в исполнение в архивном уголовном деле епископа Макария нет. Очевидно, расстрел был совершен в день приговора — 4 сентября: в документах Епархиального совета именно эта дата называется датой его смерти. Кроме того, последним по времени документом архивного уголовного дела епископа Макария, в котором о епископе говорится как о живом, является выписанное 4 сентября областной чрезвычайной комиссией требование начальнику тюрьмы «выдать на распоряжение» представителю ЧК епископа Макария и еще шестерых арестантов, из которых по крайней мере пятеро были расстреляны вместе с владыкой. 6 сентября о расстреле епископа Макария сообщали уже газеты[9].

Следственная комиссия губернского революционного трибунала, в которой, как упоминалось выше, велось дело по обвинению епископа Макария в контрреволюционных действиях, о расстреле своего подследственного не была чрезвычайной комиссией даже уведомлена. 6 сентября она направила в ЧК робкий запрос, в котором, ссылаясь на то, что узнала о расстреле «по слухам», просила ЧК, в случае, если это так, выслать ей соответствующее подтверждение[10].

Сразу после расстрела пресса стала убеждать общественность во многой виновности святителя Макария перед советской властью, причем эта виновность «эволюционировала» во времени. В заключении Прокуратуры Смоленской области о реабилитации епископа Макария от 14 апреля 1993 г. сказано: «Мотивы применения к Гневушеву высшей меры наказания не указаны в постановлении чрезвычайной комиссии. Из материалов же дела усматривается, — гр. Гневушев репрессирован за контрреволюционную агитацию, выразившуюся в несогласии его с декретом советской власти об отделении Церкви от государства, а также с действиями местных властей о закрытии монастыря и изъятии церковного имущества. ...Религиозные убеждения Гневушева, его несогласие с действиями советской власти против Церкви и монастырей необоснованно квалифицированы как государственное преступление»[11]. Иными словами, в ходе следствия в качестве состава преступления, по мнению Прокуратуры, выступали только религиозные убеждения владыки и его несогласие с действиями властей против Церкви. Однако в объявлении, помещенном от имени ЧК в газетах уже через день после его расстрела, сказано, что его расстреляли «за участие в Вяземском контрреволюционном заговоре», при этом епископ Макарий назван «известным черносотенным деятелем», председателем Союза русского народа[12]. В «Еженедельнике чрезвычайных комиссий» от 27 октября 1918 г. — новая формулировка: утверждается, что он расстрелян в числе «39 видных помещиков Западной области, арестованных по делу контрреволюционного общества „Защиты Временного правительства“»[13].

Документальные свидетельства о мученической кончине епископа Макария, почерпнутые из материалов его архивного уголовного дела, дополняются дошедшим до нас рядом воспоминаний, хотя и неточных в некоторых деталях и отчасти не согласующихся друг с другом, но очень важных для понимания величия его подвига. Необходимо отметить, что память владыки Макария как мученика, пострадавшего за веру, почиталась в Смоленской епархии и за ее пределами с самых первых дней после его страдальческой кончины. 29 сентября 1918 г. по «злодейски убиенному» епископу Макарию, «верному сыну России, погибшему за веру, Царя и Отечество» была отслужена в Киеве в Софийском соборе панихида митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким)[14]. Свидетельства о почитании владыки Макария в народе, как уже отмечалось, имеются даже в советских газетах. Воспоминания, изданные за пределами советской России, тоже свидетельствуют о таком почитании. Некоторые из этих воспоминаний приведены в книге протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские»[15]. Содержащиеся в ней повествования, записанные автором на основании устных рассказов беженцев из России, не лишены некоторых неточностей: в датах, в названии монастыря, где жил владыка, наименовании органа, производившего его арест, некоторых других деталях[16]. Однако соответствий документальным источникам в этих устных рассказах намного больше. Приведем те фрагменты повествований из книги протопресвитера М. Польского, которые дополняют сведения, достоверно известные из документальных источников, и содержат подробности, которые в принципе не могли отражаться в следственных делах чрезвычайных комиссий.

Повествуется, что еще до ареста в августе 1918 г., к епископу Макарию подсылались убийцы. Один раз его спасло то, что подосланные, ждавшие на паперти выхода владыки с намерением его убить, что-то не поделили между собой, и один из бандитов убил другого[17].

Келейник владыки, иеромонах Д., видевший его на следующий день после ареста, передавал, что на лице и теле епископа Макария были следы побоев, он был в солдатской одежде, острижен и без бороды[18].

Дочь епископа Макария, «переодевшись нищенкой... издали проследила весь крестный путь своего отца». Ее рассказ и другие подробности тех событий передал «человек, бывший в это время в Вязьме», который «имеет рекомендацию от своего духовного пастыря как свидетель верный». На основании этих сведений последние часы жизни архипастыря-мученика предстают такими: «Обреченные, в числе 14 человек, среди которых находился и владыка, в котором было трудно теперь признать среброволосого, Саваофоподобного епископа Макария, были доставлены в пустынное место за г. Смоленском. Построили всех спиной к свежевырытой яме. Один из палачей, подходя к каждому обреченному, производил из револьвера выстрел в лоб, а не в затылок, как это было обычно принято, и жертва валилась на дно ямы.

Владыка, с четками в руках, находился в конце шеренги и горячо молился, не спуская взора с казнимых. А когда замечал упадок духа и слышал стенания у того, к кому приближался палач, он, никем не останавливаемый, выходил из линии и, приблизясь к несчастному, благословлял его, проникновенно произнося: „С миром отыди“... И так он один, властный и сильный духом среди всех немощных, поступал до последнего упавшего в яму убитого». Его самого расстреляли последним. Тот, кто его расстреливал, какое-то время не мог с собой справиться, находился в нерешительности, но в конце концов все же произвел выстрел[19].

О некоторых обстоятельствах кончины священномученика Макария упоминает в своих воспоминаниях В. И. Соколов[20]. В 1920-х гг. жители Смоленска рассказывали ему, что один раз, наблюдая за ставшим уже привычным процессом конвоирования арестованных по Нижне-Никольской улице из нижней городской тюрьмы в верхнюю, они увидели нечто необычное. В районе Базарной площади «внимание людей привлек находившийся среди заключенных седой человек в рясе и скуфье. Старик громко и четко говорил на ходу, обращаясь к конвою. Он толковал о разграблении собранного поколениями верующих имущества церквей и монастырей, об осквернении храмов, о невинно проливаемой крови». Толпа вокруг него росла. Когда проходили мимо Нижне-Никольской церкви, кто-то из богомольцев громко сказал: «Это ведут епископа Макария, которого неизвестно почему привезли в Смоленск из соседнего города». «Взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч», — возглашал архипастырь. «После этого события долго волновались верующие смоляне, особенно когда узнали, что владыка Макарий расстрелян за Братским кладбищем. На могиле страстотерпца долго возжигались свечи»[21].

Проживавший в 1920-х гг. в Вязьме А. А. Каменцев[22] в своих воспоминаниях о священномученике Макарии сообщает, что «арестовывать епископа приехал взвод чекистов. По набату сбежались люди, окружили чекистов, не пуская в монастырь. Келейник епископа... Митька — открыл боковую калитку. Епископа вывели, он обратился ко всем с просьбой не проливать кровь. Его отвезли в Смоленск, где расстреляли, а в газете сообщили, что раскрыт офицерско-поповский заговор во главе с епископом Макарием»[23].

М. И. Выходцева[24], в 1918 г. — жительница Смоленска, вспоминала, что «к ним домой приходил собирать налоги член сельсовета Иван Дударев. Будучи в нетрезвом состоянии, он рассказывал ее матери в присутствии детей, что участвовал в расстреле епископа Макария в деревне недалеко от Смоленска. По его словам, с епископа перед расстрелом хотели снять крест, но он не дал, сказав: „Потом, с мертвого снимете“. После того, как во владыку выстрелили три раза, он продолжал стоять, тогда его столкнули в яму участники расстрела». М. И. Выходцева вспоминала также о том, что до своего ареста владыка Макарий иногда служил в Смоленске. Так, в Прощеное воскресенье 1918 г. он возглавлял крестный ход из собора на Молоховскую площадь. «...На площади собралось великое множество народа. Владыка стоял на высокой кафедре в красивом облачении и сказал, обращаясь ко всем: „Пусть мой голос будет слышен до Иерусалима. Кто доживет до Пасхи, тот не пой, а кто не доживет, тому благословляю петь „Христос Воскресе!“ Крестный ход возвращался в собор с Пасхальными песнопениями»[25].

О служении епископа Макария в Смоленске и его ярких запоминающихся проповедях упоминается также в опубликованных в 1953 г. в Джорданвилле воспоминаниях о послереволюционной церковной жизни в Смоленске, написанных человеком (автором воспоминаний назван Н. Днепров), долгое время жившим в Смоленске после революции. Около 1921 г., будучи еще ребенком, он слышал рассказы о служившем и замученном здесь епископе Макарии. Повествование Н. Днепрова содержит слишком много неточностей, чтобы быть использованным в качестве достоверного источника, тем не менее из сообщаемого в этом повествовании можно сделать вывод, что жителям Смоленска, чьи рассказы передавал Днепров, владыка Макарий запомнился как пламенный проповедник, открыто говоривший о гонениях и призывавший людей на защиту Церкви[26].

О том, что епископ Макарий «шел на расстрел с пением псалмов и произнес перед своей кончиной одухотворенную речь, предав анафеме большевиков», говорится в одной из «Сводок сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков» отдела пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России (сводка № 10 от 22 апреля 1919 г.). В другой сводке (№ 2 от 30 марта того же года) сообщаются следующие подробности о расстреле: «Казнь совершена по приказу советской чрезвычайной комиссии, во главе которой стоял бывший повар Ячкин [правильно: Яркин. — а. И.]. О предстоящей участи владыке Макарию было объявлено только в день самой казни, а в 12 час. его в рясе, как был, так и отправили в контору „Чрезвычайки“. Глумясь над личностью владыки, над его званием и верою, архиепископа

Макария посадили в общую арестантскую, обрили и обстригли наголо; священнические одежды с него сняли и надели на него старую грязную рваную солдатскую шинель; обули в дырявые сапоги и в 5 час. вечера отправили в „Чрезвычайку“, откуда владыка более не возвращался»[27] (Духовенство Смоленской епархии в гонениях ... С. 115–120, 128–141).

_________________________

[1] См.: АУФСБ СО. Д. 26797-с. Л. 75 ; ГАСО. Ф. 1232. Оп. 1. Д. 167. Л. 4–6 ; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 56. Л. 2 – 2 об., 7 – 7 об. — Епископ Макарий был уволен на покой с Орловской кафедры, которую занимал с февраля 1917 г., решением Синода от 26 мая 1917 г. Это решение было принято под давлением проходившего в Орле самочинного съезда духовенства и мирян, настойчиво требовавшего удаления епископа Макария и его викария без должных оснований. 3 ноября 1917 г. Судной Комиссией Поместного Собора, а 15 ноября того же года Епископским Совещанием епископ Макарий был признан изгнанным из епархии совершенно неповинно, и виновники несправедливости подпали под различные церковные прещения. После этого, «в удовлетворение правосудия, хотя отчасти», он был назначен временно управляющим (до 1 декабря 1917 г.) Рижской епархией, вследствие чего в некоторых источниках указывается, что епископ Макарий прибыл в Вязьму только в начале 1918 г. Однако на допросе в Вяземской ЧК сам владыка Макарий показал, что находится в Вязьме с июля 1917 г. (см.: АУФСБ СО. Д. 26797-с. Л. 75 ; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 142. Л. 8 – 9 об. ; Грюнберг П. Н. О положении епископата Русской Православной Церкви при Временном правительстве // Из истории российской иерархии. М., 2002. С. 85–88 ; Любимов Николай, протопресвитер. Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода (12 апреля — 12 июня 1917 г.) // Российская Церковь в годы революции. (1917–1918). М., 1995. С. 79–80, 87).

[2] АУФСБ СО. Д. 26797-с. Л. 8–9.

[4] Там же. Л. 8 об., 10, 66 – 70 об.

[5] Там же. Л. 14, 15, 64, 71, 72, 74–74 об., 88–90.

[7] Там же. Л. 7, 65 ; Д. 15364-с. Л. 10.

[8] Там же. Л. 5–7.

[9] АУФСБ СО. Д. 26797-с. Л. 2–4, 96 ; ГАСО. Ф. 1232. Оп. 1. Д. 186. Л. 22 ; Известия Смоленского Совета. 1918. 6 сент. (№ 183(211)) ; Звезда. 1918. 6 сент. (№ 248).

[10] АУФСБ СО. Д. 26797-с. Л. 1.

[12] Известия Смоленского Совета. 1918. 6 сент. (№ 183(211)) ; Звезда. 1918. 6 сент. (№ 248).

[13] Еженедельник чрезвычайных комиссий … 1918. № 6. С. 26.

[14] Еженедельник чрезвычайных комиссий … 1918. № 5. С. 31 ; Известия Смоленского Совета. 1918. 20 окт. (№ 247).

[15] Новые мученики российские : первое собр. материалов. Джорданвилль, 1949. С. 73–76.

[16] Так, сказано, что епископ Макарий прибыл в Вязьму в начале 1918 г., хотя это было летом 1917-го; что он жил в Свято-Духовском монастыре, хотя монастырь был Иоанно-Предтеченским; что он был арестован и доставлен в местный революционный комитет, хотя его арестовала и допрашивала ЧК.

[17] Новые мученики российские. С. 73.

[18] Там же. С. 74. — По всей видимости, имя келейника — иеромонах Димитрий, именно он вместе с зятем епископа Макария А. Свешниковым расписался «по доверенности» под актом обыска в покоях епископа в день ареста 22 августа 1918 г. (АУФСБ СО. Д. 26797-с. Л. 15).

[19] Новые мученики российские. С. 74–75.

[20] Профессор, доктор технических наук Василий Иванович Соколов (1913–2006) — сын расстрелянного в годы гонений смоленского протоиерея Иоанна Соколова (1879–1937), автор книги о своем отце и ряда публикаций о церковной жизни периода гонений. В Смоленске проживал с 1923 г.

[21] Пять часов в ЧК // Православная Москва. 1995. № 33/

[22] Александр Александрович Каменцев — сын расстрелянного в годы репрессий вяземского учителя А. И. Каменцева (1886–1938), внук расстрелянного вяземского священника (в последние годы жизни — «архиепископа» григорианского раскольнического поставления) Павла Троицкого (1863–1937). В Вязьме жил до конца 30-х гг.

[23] Имя им легион : (Судьбы смолян, репрессированных в других республиках, краях, областях). Смоленск, 1998. С. 106.

[24] Мария Ивановна Выходцева (родилась в 1905 г.) — жительница г. Смоленска, старейшая прихожанка храма святых апостолов Петра и Павла. М. И. Выходцева и ее отец были прихожанами этого храма и до его закрытия в 1935 г.

[25] Степанов В., священник. Краткая история храма святых Петра и Павла, подготовленная к его 850-летию // Смоленские епархиальные ведомости. 1996. № 4. С. 28–29. — На Молоховской площади (в Молоховских воротах крепостной стены) находилась до закрытия в 1918 г. надвратная Благовещенская церковь. Впоследствии церковь была разрушена, ныне на месте Молоховской площади находится площадь Победы.

[26] Днепров Н. Смоленский Успенский Собор : (Воспоминания годов лихолетья) // Православная Русь. Джорданвилль, 1953. № 18 (15/

[27] Красный террор в годы Гражданской войны : по материалам Особой следств. комиссии по расследованию злодеяний большевиков : [сб. док.] / под ред. Ю. Г. Фельштинского и Г. И. Чернявского. М., 2004. С. 220–221, 243.

Архивные источники

-

ГА Ульяновской обл.

-

РГИА. Ф. 796. Оп. 441. Д. 72. Л. 32–45