Евгений (Сахаров-Платонов Макарий Дмитриевич), епископ

- Дата рождения: 1814

- Место рождения: Костромская губ., Варнавинский уезд, с. Урень

- Дата смерти: 26.6.1888

- Место смерти: г. Симбирск, погребен в усыпальнице под алтарем Николаевского зимнего кафедрального собора

Родственники

- отец — Дмитрий Вакхов (ум. не позднее 1834), диакон (дьячок — в 1827) Трехсвятительской церкви с. Урень Варнавинского уезда Костромской губ.

- другие родственники — Сахаров Василий Иванович (племянник; уп. в 1867) (Ист.: Письма митрополита Московского Филарета к Симбирскому епископу Евгению ... С. 176)

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Награды

Фотографии

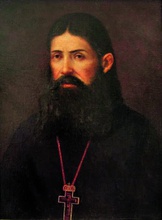

Архимандрит Евгений (Сахаров-Платонов). Портрет. 1953–1957. Худож. Н. А. Мухин (ЦАК МДА)

Архимандрит Евгений (Сахаров-Платонов). Портрет. 1953–1957. Худож. Н. А. Мухин (ЦАК МДА)Ист.: Московская духовная академия ... С. 159

Евгений (Сахаров-Платонов), еп. Симбирский и Сызранский. Фотография с портрета. 1860-е. (РГИА).

Евгений (Сахаров-Платонов), еп. Симбирский и Сызранский. Фотография с портрета. 1860-е. (РГИА).Ист.: Евгений (Сахаров-Платонов Макарий Дмитриевич ...

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин (Корчагин) освятил новый Поклонный крест и походную церковь, установленные на месте разрушенного Николаевского собора, где предположительно находились усыпальницы симбирских архиереев: архиепископа Феодосия (Озерова; † 1858), епископа Евгения (Сахарова-Платонова; † 1888), епископа Варсонофия (Охотина; † 1895), епископа Гурия (Буртасовского; † 1907). Ульяновск, 8.9.2024.

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин (Корчагин) освятил новый Поклонный крест и походную церковь, установленные на месте разрушенного Николаевского собора, где предположительно находились усыпальницы симбирских архиереев: архиепископа Феодосия (Озерова; † 1858), епископа Евгения (Сахарова-Платонова; † 1888), епископа Варсонофия (Охотина; † 1895), епископа Гурия (Буртасовского; † 1907). Ульяновск, 8.9.2024.Ист.: Как уничтожали и пытались возродить кафедральный собор на родине Ленина ...

Другие сведения

«Евгений, бывший епископ Симбирский, в мире Макарий Димитриевич Сахаров-Платонов, родился в 1813 г. в селе Урень, Варнавинского у. Костромской г., где отец его, Димитрий Вакхович, был причетником. Еще в младенчестве лишившись родителей, он вырос на попечении старших своих сестры и брата, бедного причетника, который поместил его в Макарьевское духовное училище, когда ему было 10 лет от роду. Преосвященный часто с особенною любовью вспоминал об этих дорогих ему лицах, т. е. о сестре, брате и еще о жене последнего, и бережно хранил холщевый кошелек, который с посильным вложением дал ему брат, отправляя его в Костромскую семинарию, куда он перешел первым учеником. В 1834 г. первым же воспитанником поступил он в Московскую духовную академию, где, по возобновлении содержания студентов на счет стипендий митрополита Платона, как лучший из студентов во всех отношениях, и был избран и утвержден митрополитом Филаретом в первые стипендиаты, с присоединением имени "Платонова" (С. К. Смирнов. История М. Д. Академии, стр. 337). 29 августа 1838 г., окончив курс в академии со степенью магистра богословских наук, "при способностях отличных, прилежании неослабном и поведении примерно-добром", как значится в академическом аттестате, он принял монашество с именем Евгения.

Новопостриженный инок, первый в своем курсе магистр, был оставлен при академии сначала на кафедре герменевтики и библейской археологии, а в 1841 г. ему было поручено преподавание только что введенного тогда в академии предмета — патристики, а потом он перемещен был на класс св. Писания, что продолжалось до 1847 года. Патристику он поставил так хорошо и твердо, что составленные им по этому предмету лекции долго и после того служили руководством в академии (С. К. Смирнов. История М. Д. Акад. стр. 43–44). Митр. Филарет с особенной любовью относился к о. Евгению и настолько ценил его таланты и труды, что иногда как бы грудью защищал его. Так в 1842 году обер-прокурор Святейшего Синода граф Протасов наметил было Евгения для Константинопольской миссии; но Филарет энергично восстал против этого назначения и убедительно доказывал графу необходимость оставить о. Евгения при академии. "Много монахов ученых, — писал он графу Протасову, — но немного способных, и не каждого монаха можно рекомендовать для академии" (Прибавл. к Творениям Св. Отец. 1883 г., XXXI, 262). Во второй половине того же года в своем отчете Св. Синоду по ревизии Московской духовной академии, при письме на имя обер-прокурора от 27 июля, Филарет дал такой отзыв об иеромонахе Евгении: "Преподает с ревностным усердием, основательностью и успехом, поведения доброго и честного" (Собран. мнений и отзывов Филарета, т. дополнит., стр. 118, СПб., 1887).

В сентябре того же 1842 года Евгений был назначен инспектором академии. По рассказам одного из находящегося в живых (в Симбирске) ученика его, это назначение было восторженно встречено студентами, и официальная об этом назначении бумага была торжественно прочитана в собрании студентов, что объясняется той отеческой любовью и вниманием, с которыми о. Евгений всегда относился к своим ученикам. Будучи инспектором, — прибавляет рассказчик, — о. Евгений во время вечерних занятий студентов очень часто приходил в занимаемые ими комнаты, спрашивал, кто чем занимается, о чем пишет, есть ли у него пособия, и объяснял все, что он знал по тому или другому предмету.

В феврале 1843 г. о. Евгений был возведен в сан архимандрита. Поднимаясь быстро по ступеням духовно-учебной службы, он всей душой принадлежал академии и почти все свое время употреблял на составление лекций, которые, как рассказывают, ловились его слушателями на лету. Слабому здоровьем о. Евгению особенно трудно было возвышать голос при чтении лекций в аудитории; но студенты так дорожили каждым его словом, что соблюдали при его чтении полнейшую тишину, как бы затаивая дыхание. Лекции его отличались ясностью излагаемого предмета, строгою обдуманностью и точностью выражений. С особенным усердием изучал он Творения Св. Отец и неуклонно следовал их руководству. Плодами таких занятий о. Евгения служат его прекрасные и основательные статьи, напечатанные в Прибавлениях к Творениям Св. Отец; таковы: "Св. Ириней епископ Лионский" (ч. I. Прибав.), "О любящих Бога" (ч. III), "Оброцы греха смерть" (ч. ХIII), "О прообразовательном смысле Св. Писания" (ч. IV) и др.

В 1847 г. о. Евгений был назначен ректором Вифанской семинарии, а через несколько дней настоятелем Московского Златоустовского монастыря.

В 1849 г. он был переведен на должность ректора в Московскую семинарию и назначен настоятелем Высокопетровского монастыря, где его еще ближе узнал митрополит Филарет. Нижеследующие случаи показывают как понимал и ценил Евгения святитель Московский. Когда в 1850 г., по высочайшему повелению, от митрополита Московского требовали аттестовать личный состав настоятелей Московских монастырей, то Филарет не усумнился поставить Евгения первым в ряду других Московских архимандритов-настоятелей, которые "при доброй монашеской жизни, как прежде усматриваемы были попечительными о благоустройстве вверенных им монастырей и внимательными в надзоре за братствами, так и вперед усматриваются для сего благонадежными" (Собран. мнений и отзыв. Филарета, т. III, [с.] 396. СПб.). Возникло тогда предположение назначить его на должность ректора Казанской духовной академии. По этому поводу митрополит Филарет частно писал к искреннему другу своему Казанскому архиерею Григорию [(Постникову)]: "Ректор Московской семинарии Евгений, человек честный и добрый, основательный в познаниях, тихого характера и голоса. Для своих хорош, не блистательный для внешних. Мне было бы желательно, чтобы он продолжал службу у нас; но если ему открывается путь к высшему доверию начальства, да будет то, что служит к общей пользе и ему может быть полезно для дальнейшей службы. Только если возьмете его, будьте милостивы к нему, что не всегда случается с взимаемыми от нас". (Чтения в Обществе Любителей Духовн. Просвещения 1877 г. III, 168). Однако все устроилось так, как писал Филарет, и затем в августе 1853 г., как только открылась должность ректора к Московск. академии, первым кандидатом на нее Филарет представил о. Евгения. Так и сделано было, как представлял Филарет.

В бытность свою ректором, как и раньше инспектором академии, о. Евгений отличался добрыми качествами ума и сердца, за которые его любили и не могли не любить и не уважать все. В академии хранятся живые предания о глубоком его уме, рассудительности, крайней осторожности и т. п. и о величайшей доброте, милосердии к нищим, о дивном его смирении, о строго-аскетическом образе жизни и т. д. Его отношение к подчиненным и студентам было основано на строгих началах справедливости и вместе отеческой любви.

В октябре 1857 г. состоялось назначение Евгения во епископа Дмитровского, викария Московского, а в 1858 г. преосвященному Евгению была дана самостоятельная кафедра — Симбирская. Рассказывают, что Филарет, участвовавший в назначении своего викария Евгения на Симбирскую кафедру, говорил некоторым из своих приближенных: "посылаю в Симбирск ангела мирна". И действительно, в продолжение 16-ти летнего управления Симбирскою епархией, Евгений явил собою поистине "правило веры и образ кротости, воздержания учителя", пример высокого смирения и нищеты, как духовной так и телесной, соединенной с величайшим милосердием к нищим, благодаря чему, несмотря на довольно значительные доходы от епархии, у него никогда не бывало сбережений.

Надобно заметить, что при высоком устроении своего духа Евгений не чувствовал себя сильным администратором и был преимущественно кабинетным тружеником. Поступавшие к нему бумаги он рассматривал, правда, не довольно скоро, но весьма внимательно, и поэтому все резолюции его запечатлены обдуманностью и дальновидностью. Вообще же его управление епархиею было весьма полезно для паствы. Он твердо стоял за благо духовенства и, испытав на себе невзгоды бедности и сиротства, особенно заботился об участи вдов и сиротствующих детей духовенства, оказывая им помощь как из средств епархии, так и из собственных. Евгений поучал свою паству не столько словом, сколько примером своей благочестивой жизни. Это был поистине светильник добродетелей, с высоты светивший многочисленной пастве. Он был человек в высшей степени набожный и смиренный, проводил жизнь уединенного подвижника, искренно любил детей, что и обнаруживал прежде всего в заботах о своих певчих мальчиках, за которыми следил сам и для которых держал даже особого учителя.

Слабое его здоровье между тем давало себя знать, и множество дел по управлению епархией стало сильно утомлять его, особенно при вышесказанном настроении его духа. Все это побуждало его оставить епархиальную службу и просить увольнения на покой, и 7 декабря 1874 г., согласно прошению, он был уволен от управления епархиею на покой. Для жительства ему предоставляли Сызранский Вознесенский первоклассный монастырь; но он не воспользовался этим предложением и предпочел остаться в приписном к архиерейскому дому Симбирском Покровском монастыре. Выбор именно этого места объясняется любовью преосвященного к своей бывшей пастве, и отсутствием у него стремления к каким бы то ни было удобствам жизни. В бедной Покровской обители преосвященный занимал небольшое помещение из двух комнат, в общем братском корпусе. Прямо перед окнами кельи, где он прожил почти 14 лет, возвышается монастырская церковь, на которую и обращены были его молитвенные взоры. Во все это время преосвященный вел жизнь строгого аскета, отказывая себе часто даже в необходимом и употребляя в весьма малом количестве самую простую пищу.

Будучи еще в силах, преосвященный часто посещал церковные службы и коленопреклоненный молился в алтаре. У себя в келье большую часть времени он также молился, причем утренние и вечерние молитвы не читал, а пел; ходя по комнате постоянно повторял слова: "Господи помилуй!"

В последнее время преосвященный наложил на себя как бы обет молчания, и хотя изредка принимал приходивших за советом к нему, но мало разговаривал; затем перестал совсем принимать к себе и отдался весь самосозерцанию.

Жизнь преосвященного угасала медленно. 3а несколько дней до смерти у него отнялась правая сторона тела, отчасти и язык. В последнюю ночь на 20 июня 1888 г. он долго молился и перед иконами, и на церковь; рано утром умылся, надел чистое белье и, приняв Богоявленской воды, с молитвой на устах лег на койку своего прислужника; когда же силы стали ослабевать, он попросил позвать священника и, по прочтении отходной, сделал несколько вздохов и тихо скончался.

Как только узнали в городе о кончине преосвященного, толпы народа потянулись к Покровскому монастырю, чтобы поклониться усопшему, которого еще при жизни его считали святым. 27 июня его тело было перенесено с крестным ходом от всех церквей Симбирска в летний кафедральный собор, куда беспрерывно входили на поклонение люди всех сословий. Погребение происходило 29 июня при участии всего города и множества народа не только из окрестных, но и из дальних селений» (Епископ Симбирский Евгений : Биографический очерк ... С. 284–287).

Архивные источники

Сочинения

Литература

-

Жизнь и труды академика Е. Е. Голубинского : c приложением «Воспоминаний» Е. Е. Голубинского и именного указателя к «Истории Русской церкви» / А. Ю. Полунов, И. В. Соловьев. М., 1998 // Материалы по истории церкви. М., 1992–. Кн. 20. С. 150, 175–176, 180, 184, 186, 189, 192

-

Московские профессора XVIII – начала XX веков : Гуманитарные и общественные науки / Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. М., 2006. С. 96