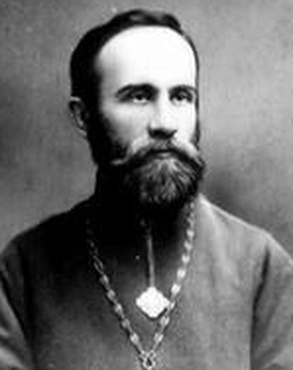

Орлов Анатолий Петрович, протоиерей

Первый выборный ректор Московской духовной академии. Возглавлял академию с 10 сентября 1917 до апреля 1922 года, в том числе и после того, как в 1919 году она была вынуждена покинуть Сергиев Посад и существовала неофициально в Москве.

- Дата рождения: 25.3.1879

- Место рождения: Ярославская губ., Даниловский уезд, с. Рыбницы (Новоспасское)

- Дата смерти: 21.12.1937

- Место смерти: Тульская обл.

Родственники

- отец — Орлов Петр Гурьевич, священник

- мать — Орлова Александра Алексеевна

- брат — Орлов Николай Петрович, священник, священномученик

- жена — Орлова (Успенская) Александра Сергеевна (род. 20.2.1887), двоюродная праправнучка святителя Филарета (Дроздова). В 1918/1919 «по причине голода» выехала с сыновьями из Сергиева Посада в Тамбовскую губернию

- тесть — Успенский Сергей Васильевич, протоиерей

- дети — трое сыновей (1910, 1913 и 1914 г. рождения, из которых младший скончался в 1917) и дочь (род. в 1918/1919)

Образование

Рукоположение, постриг, возведение в сан

Места служения, должности

Преследования

Другие сведения

Протоиерей Анатолий Петрович Орлов — сын многодетного священника Спасского храма села Рыбницы (Новоспасское) Даниловского уезда Ярославской губернии Петра Гурьевича Орлова — родился 25 марта 1879 г. Крещение младенца состоялось 27 марта в местной церкви. Таинство совершал священник Никольского храма села Борголышкино того же уезда Александр Эводов с причтом Спасской церкви. Восприемниками при крещении были: священника Петра Орлова дети — отрок Леонид и дочь, девица Мария Орловы[1].

Окончив в Ярославле духовное училище (1894) и семинарию (1900), юноша поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1904 г. первым магистрантом, написав кандидатскую работу «Учение св. Илария Пиктавийского о Святой Троице», высоко оцененную профессором И. В. Поповым[2]. Оставленный профессорским стипендиатом, он продолжал разрабатывать свою тему и этому посвятил свой пространный стипендиатский отчет[3]. В сентябре 1905 г., после пробных лекций, он занял вакантную кафедру истории и разбора западных исповеданий академии. В июне 1908 г. Анатолий Петрович Орлов успешно защитил магистерскую работу на тему «Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Историко-догматическое исследование» (Сергиев Посад, 1908 г.). А 31 августа 1909 г. выехал в Германию на год «для научных занятий». В его прошении о командировке, в частности, сообщалось: «Кроме <…> учебно-преподавательского интереса, командировка заграницу имеет существенно важное значение и для моих научно-литературных занятий, предметом каковых в настоящее время по преимуществу является собирание и изучение историко-богословских материалов, относящихся к эпохе знаменитого кризиса религиозно-культурной жизни в Германии в конце средних веков, разрешившегося реформацией Лютера…»[4].

Профессор А. П. Орлов — автор нескольких серьезных трудов о христологии Илария Пиктавийского[5] и Оригена[6], сотериологии Ансельма Кентерберийского[7] и Пьера Абеляра[8], а также работ посвященных анализу некоторых воззрений Иммануила Канта, Мартина Лютера и Ульриха Цвингли[9]. Кроме того, профессор Орлов перевел с французского двухтомник «Истории древней Церкви» Луи Дюшена[10] (совместно с И. В. Поповым) и опубликовал его в 1912-1914 гг. В сборнике «Богословские труды» (№ 4–7 в 1969–1971 гг.) была посмертно опубликована работа «Св. Иларий, епископ Пиктавийский», которая атрибутирована как принадлежащая перу профессора Ивана Попова, но, по мнению протодиакона Сергия Голубцова[11] также является трудом А. П. Орлова.

10 сентября 1917 г. на заседании Совета под руководством исполнявшего обязанности ректора архимандрита Илариона происходили выборы ректора Московской духовной академии сроком на 5 лет. Первым выборным главой академии был избран экстраординарный профессор А. П. Орлов, «обладавший мягким, покладистым характером, что удовлетворяло чаяниям обоих течений (радикального, возглавлявшегося теперь Тареевым, и консервативного, лидером которых раньше был архим. Феодор), которые надеялись перетянуть его со временем на свою сторону…»[12]. 8 октября того же года Анатолий Петрович был рукоположен в сан иерея (ректор по уставу должен был иметь священный сан), через день — возведен в сан протоиерея. Руководил академией до апреля 1922 года, в том числе и после того, как в 1919 году она была вынуждена покинуть Сергиев Посад и существовала неофициально в Москве, где преподаватели продолжали читать лекции студентам.

Митрополит Арсений (Стадницкий), знавший А. П. Орлова еще со студенческой скамьи, впоследствии писал: «Прекрасный был студент, затем и хороший профессор. <…> Избрание ректора-бельца[13] — первые плоды академической автономии. Не могу что-либо глаголить вопреки выбора: Орлов достойный избранник …»[14].

2 января 1919 г. ректор А. П. Орлов получил 2-х месячный отпуск[15] для устройства семьи — жены с 2-мя детьми[16], выехавших еще осенью 1918 г. в Усманский уезд Тамбовской губернии. Из-за разрухи он смог вернуться в Посад лишь 15 апреля.

15 мая 1919 г. протоиерей Анатолий Орлов был назначен настоятелем московской Троицкой, на Арбате, церкви[17], с 11 апреля 1920 г. — второй священник храма Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот, с сохранением академической должности[18].

Уделяя основное внимание учебному процессу, наставники академии в те суровые годы не забывали и о церковно-просветительской деятельности. Так, ректор академии протоиерей А. П. Орлов участвовал в нескольких религиозных диспутах в фабрично-рабочих клубах г. Москвы, провел ряд бесед на религиозно-общественные темы в различных московских храмах, а в благочинническом собрании 1 и 2 отделений Пречистенского сорока выступил с докладом на тему «Христианско-социальное движение на католическом и протестантском западе».

Завершая «Отчет о состоянии Московской духовной академии за 1919/

8 апреля 1922 г. ректор академии протоиерей Анатолий Орлов был арестован в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей и заключен во внутреннюю тюрьму на Лубянке. На первом допросе он заявил следователям: «Во время богослужения в церкви мне один из членов приходского совета — не помню, кто именно, — передал один экземпляр воззвания Патриарха Тихона. В этот же день [на] всенощной в церкви Казанской Божьей Матери я прочел это воззвание прихожанам, но обсуждения [не было] и проповеди не говорил. На другой день по желанию членов Приходского совета было созвано собрание Приходского совета. Председательствовал я; Розанов, священник [настоятель], также присутствовал.

Не помню точно, кто именно, кажется священник Розанов, прочел Воззвание, и собрание приступило к обсуждению вопроса и после постановило обратиться во ВЦИК с петицией, с просьбою оставить при церкви священные сосуды. Я также придерживался этого взгляда. Петицию составляли сообща, и была ли она подписана и отправлена [далее два слова неразборчиво] — я не знаю. Сам я не подписывал...

Прочитал. Анатолий Орлов [подпись]"»[20].

Отцу Анатолию «было предъявлено обвинение в том, что "состоя членами организации, называемой Православной иерархией, они по предварительному между собой соглашению, а также по соглашению с другими лицами... приняли личное и непосредственное участие в пропаганде и агитации среди верующих и преимущественно среди невежественных мещанских слоев населения..., в распространении заведомо ложных сведений о цели и назначении изъятия церковных ценностей, а также о деятельности представителей Рабоче-крестьянской власти..., призывая эти элементы к массовому и открытому противодействию..., последствием чего было то, что при фактическом изъятии произошли неоднократные эксцессы..."»[21].

В открытом судебном процессе «церковников», проходившем в Колонном зале с 26 апреля по 8 мая 1922 г., он был причислен к первой группе обвиняемых из 11 лиц, по требованию прокурора Н. В. Крыленко получивших высшую меру наказания — расстрел, но для шести из них, в т. ч. и для А. П. Орлова, вскоре замененный 5 годами заключения[22], которые последующими амнистиями были значительно сокращены.

Был освобожден по амнистии, но 8 марта 1924 г. последовал новый арест. На этот раз ректору-протоиерею Орлову вменялось в вину «участие в контрреволюционных собраниях московских католиков-"абрикосовцев"». 17 марта 1924 г. матушка Александра Сергеевна Орлова обратилась за помощью к председателю Комитета Политического Красного Креста Екатерине Павловне Пешковой: «Прошу Вас, если возможно, выяснить по какому делу арестован мой муж, Анатолий Петрович Орлов, священник Казанской у Калужских ворот церкви, и какому следователю передано дело. № ордера ареста 1756 от 8/

Обратиться к Вам с просьбой меня заставляет тяжелое семейное положение: у меня на руках трое малолетних детей, из которых младшая дочь 5 лет в настоящее время серьезно больна. <…>

Адрес мой: Б<ольшая> Якиманка, д<ом> 51, кв<артира> 1[23]»[24].

11 апреля того же года Александра Сергеевна Орлова вновь просила помощи у Екатерины Павловны Пешковой: «Прошу не отказать мне в просьбе похлопотать о том, чтобы мужа моего, Анатолия Петровича Орлова, находящегося в настоящее время в Бутырской тюрьме, освободили в виду слабого состояния его здоровья, о чем свидетельствует прилагаемое при сем врачебное удостоверение»[25].

19 мая 1924 г. протоиерей Анатолий Орлов приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь и отправлен в деревню Тиксино Нарымского уезда Томской губернии (с 11.7.1925 г. — Колпашевский район Томского округа). 14 января 1926 г. он уже сам обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой: «Посланные Вами по переводу десять рублей от 20 декабря 1925 года, мною получены. Искренне благодарю Вас за эту субсидию, которая была для меня неожиданна и тем более ценна. Будучи сослан в Нарымский край на 3 года..., я не получаю никакой материальной помощи от Государства, за исключением сент., окт. и ноября 1924 г., когда мне было выдаваемо из Колпашевского отд. ГПУ по 6 руб. 25 коп., и сентября 1925 г. (единовременное пособие в 5 руб.)... Я существую исключительно за счет материальной помощи от своей семьи, состоящей из жены и 3-х несовершеннолетних детей...»[26].

В августе он обратился в Комитет Политического Красного Креста с просьбой походатайствовать о пересмотре его дела в ГПУ.

17 сентября 1926 г. он вновь пишет Екатерине Павловне Пешковой: «Отбываю 3-й год административной ссылки и очень нуждаюсь в настоящее время в средствах для прожития. Обращаюсь к Вам с просьбой, не найдет ли возможности возглавляемое Вами Общество оказать мне какую-либо субсидию <…>

Административно ссыльный Анатолий Петрович Орлов, б<ывший> профессор Московской Дух<овной> Академии.

Р.S. Ваше уведомление (от 28/

Мой адрес: Колпашево Томской губ<ернии> Деревня Тиксино на р<еке> Кеть.

17/

Р.S.S. Казенное пособие на прожитие я не получаю[27]»[28].

В 1926–1927 гг. о смягчении участи Анатолия Петровича Орлова трижды обращались за помощью к Е. П. Пешковой.

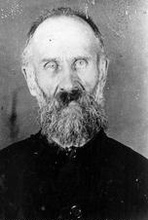

В апреле 1931 г. он был в очередной раз арестован за «антисоветскую пропаганду» и выслан на три года в Северный край[29]. В 1934 г. после освобождения из ссылки с ограничением проживания на 3 года поселился в селе Кузьмищево под Тарусой Тульской области[30], где служил священником.

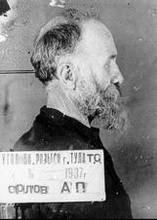

Был арестован в Тарусе 22 сентября 1937 г. 9 декабря решением Тройки УНКВД по Тульской области приговорен к высшей мере наказания и 21 декабря расстрелян.

___________________

[1] Метрические книги Даниловского уезда Ярославской губернии на 1879 г. // Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 1118. Оп. 1. Д. 4313. Л. 325 об. – 326.

[2] Журналы собраний Совета Московской духовной академии за 1904 год. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905. С. 129–134.

[3] Журналы собраний Совета Московской духовной академии за 1905 год. Сергиев Посад, 1906. С. 79–146.

[4] Журналы собраний Совета Московской духовной академии за 1909 год. Сергиев Посад, 1910. С. 122–123.

[5] Орлов А. П. Христология Илария в связи с обзором христологических учений II–IV вв. СП, 1909. Богословию свт. Иларию посвящена также работа А. П. Орлова «Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского» (СП, 1908).

[6] К характеристике христологии Оригена // Богословский вестник. 1909. Т. 2. № 7/

[7] Орлов А. П. Сотериология Ансельма Кентерберийского : (в связи с антропологическими и христологическими его воззрениями) / А. П. Орлов. Сергиев Посад, 1915.

[8] Орлов А. П. Сотериология Петра Абелярда (в связи с антропологическими его воззрениями) // БВ. 1916. Т. 1. № 3/

[9] Лютер и Цвингли: (Сравнительная характеристика их богословских воззрений): [Пробная лекция] // Богословский вестник. 1905. Т. 3. № 11. С. 365–393.

[10] Дюшен Л. История Древней Церкви / Пер. с 5-го франц. изд. под ред. проф. И. В. Попова и проф. А. П. Орлова. Т. 1–2; [Предисл. к рус. пер.: И. Попов]. М., 1912–1914.

[11] Московская духовная академия в революционный период (1917–1918) // Богословский вестник. 2010. № 11–12. С. 446.

[12] Волков С. А. Последние у Троицы. Воспоминания о Московской духовной академии (1917–1920). М. ; СПб., 1995. С. 70.

[13] Духовенство, не имевшее монашеского пострига (белое духовенство).

[14] Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник : На Поместный Собор : 1917–1918 / Под ред. Н. А. Кривошеевой. М., 2018. С. 90.

[15] ЦГИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5143. Л. 29.

[16] В семье Орловых было трое сыновей (1910, 1913 и 1914 г. рождения), из которых младший ребенок скончался в 1917 г. Была еще дочь, но она родилась позже (в 1918/

[17] ЦГИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5143. Л. 29.

[18] В 1919–1920 гг. Анатолий Петрович Орлов жил в Москве по адресу: Арбат, Спасо-Песковская площадь, д. 1, кв. 1.

[19] Отчет о состоянии Московской духовной академии за 1919/

[20] Сергий Голубцов, протодиакон. Первый московский процесс 1922 года по делу «церковников» // Богословский сборник. М., 1999. Вып. 2.

[21] База данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие».

[22] «Согласно сведениям, полученным от Бориса Сергеевича Успенского, смягчение наказания было получено в результате ходатайства перед зам. пред. Совнаркома А. Д. Цурюпой со стороны жены протоиерея Сергея Успенского, на дочери которого был женат Анатолий Петрович» (С. Голубцов, протодиакон. Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа / Сергий Голубцов. М., 1999).

[23] ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 41. С. 364. Автограф.

[24] Орлов А. П. — Пешковой Е. П. [письма А. С. Орловой и А. П. Орлова] : 1924–1926 гг. …

[25] Там же.

[26] Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа / Сергий Голубцов. М., 1999.

[27] ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 108. С. 129–130. Автограф.

[28] Там же.

[29] ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 121. С. 273–276 ; Д. 127. С. 45–46 ; Д. 185. С. 83–84.

[30] ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 487. С. 317.

Архивные источники

-

Архив УФСБ по Калужской обл. Д. П-12582

-

ЦА ФСБ РФ. Д. Р-1086. Л. 161–162 об., 332, 796, 841

-

ЦА ФСБ РФ. Ф. 8. Оп. 6. № 11. Д. 10. Л. 90 об.

Сочинения

-

Сотериология Ансельма Кэнтерберийского : (в связи с антропологическими и христологическими его воззрениями) / А. П. Орлов. Сергиев Посад, 1915. 96 с.

-

Сущность и историческое значение так называемого «культуркампфа» в Германии : [пробная лекция] / Орлов Анатолий, протоиерей // Богословский вестник. 1905. Т. 3. № 12. С. 589–624

-

Христология Илария Пиктавийского в связи с обзором христологических учений 2–4 вв. / Анатолий Орлов. Сергиев Посад, 1909. [4], 192 с.

Литература

-

Из бездны небытия : Книга Памяти репрессированных калужан / [сост.: Ю. И. Калиниченко, В. Ю. Лисянская, Н. П. Иониковский]. [Калуга], 1994. Т. 2. С. 448

-

Московская духовная академия дореволюционного периода. Т. 2, ч. 4 : Кафедры и личный состав академии. Сотрудники академии в 1901–1919 гг. / протодиак. Сергей Голубцов : Архив ПСТБИ. Машинопись. С. 36, 147

-

Мученики и исповедники из корпорации Московской духовной академии начала ХХ века, пострадавшие от безбожной власти в 1920–1930-х годах. Архив ПСТБИ. Машинопись. С. 25

-

Стратилаты академические : Ратоборцы за Церковь из корпорации Московской Духовной Академии первой половины ХХ в. Жизнь, труды и крестный путь / Голубцов С. А. М., 1999. С. 155–169